本記事では既に何度も読まれている方、まだ読まれていない方、双方の方にとってお役に立てる内容にしていきたいと思っていますので、ぜひお付き合い願えればと思います。

- 1 「はじめの一歩を踏み出そう」とは?

- 2 「はじめの一歩を踏み出そう」著者のマイケルE.ガーバー氏とは?

- 3 「はじめの一歩を踏み出そう」の原題

- 4 「はじめの一歩を踏み出そう」の内容を一言でいうと?

- 5 「はじめの一歩を踏み出そう」”PartⅠ失敗の原因を知る”の解説

- 6 「はじめの一歩を踏み出そう」”PARTⅡ成功へのカギ”の解説

- 7 「はじめの一歩を踏み出そう」”PART Ⅲ 成功するための7つのステップ”の解説

- 8 まとめ

「はじめの一歩を踏み出そう」とは?

マイケルE.ガーバー著の「はじめの一歩を踏み出そう(原題:E-Myth Revisited)」は、「起業家の視点(職人、マネージャー、起業家という3つの人格)」、「ビジネスのシステム化」、「フランチャイズプロトタイプ」、「ビジネス開発プロセス」などの新しい概念を提唱し、現在につながる、中小・成長企業経営の新しいスタンダードを創りました。

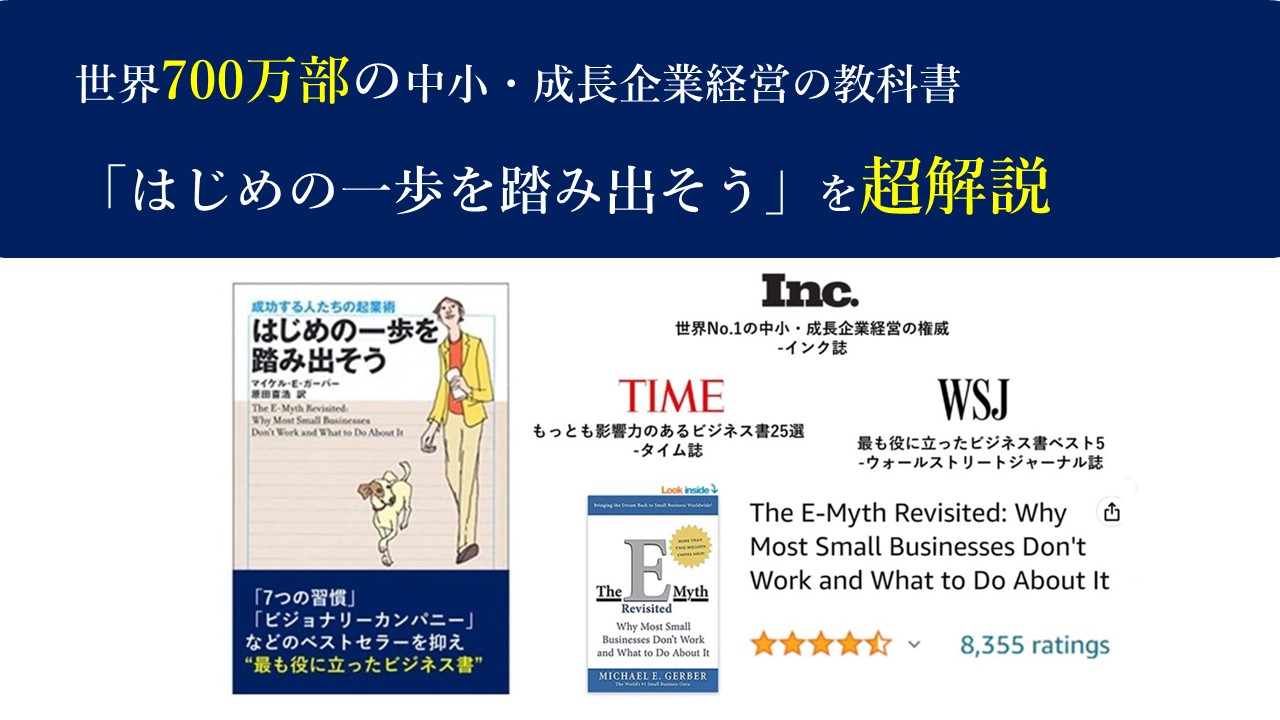

同書は、16カ国語に翻訳され、500万部以上のベストセラーとなっています。また、Inc 500社(急成長企業500社を選出したランキング)のCEOが推薦する書籍として、「7つの習慣」や「ビジョナリーカンパニー」などの名著を抑え、ナンバーワンを獲得しています。

出版後、10年以上経った現在においても、「最も影響力のあるビジネス書25選(米タイム誌)」、「もっとも役に立ったビジネス書ベスト5(米ウォールストリートジャーナル)」に選ばれるなど、中小・成長企業経営のバイブルとしてロングセラーとなっています。

「はじめの一歩を踏み出そう」が私たちの出発点

私たちは、「はじめの一歩を踏み出そう」著者のマイケルE.ガーバー氏との出会いからスタートした団体になります。

2013年に活動をスタートして以降、世界的ベストセラーであり、中小・成長企業の教科書ともいわれている「はじめの一歩を踏み出そう」の内容を、より具体的にご説明し、そして実践していくための考え方や方法論をご提供してきました。

私自身は幸いにも、日本人の中で最も多く、マイケルE.ガーバー氏から直接学ぶ機会を得ることができました。

また、彼から直接学ぶ以外にも、彼の書いた未翻訳の著書をすべて読み解き、また彼が残している動画や音声もほぼすべて学んできました。

その幸運に恵まれたことをお返しする意味でも、いまはマイケルE.ガーバー氏から学んだことをより多くの経営者の方にお伝えしていきたいと考えています。

「はじめの一歩を踏み出そう」著者のマイケルE.ガーバー氏とは?

マイケルE.ガーバー氏はセールスの仕事をしていくうち、企業向けのコンサルティングを依頼されるようになりました。そして本格的に起業家や経営者に対するコンサルティングを提供するため、1977年にマイケル・トーマス・コーポレーションを設立。世界初のビジネスコーチング会社になりました。

マイケルE.ガーバー氏はクライアントに教えている「起業家の視点」を自ら実践し、創業後、わずか2年でコーチングの現場から離れ、起業家としてのビジネス構築、コーチの育成、世界展開の活動へと軸足を移しました。その後、同社は過去約40年間にわたって、7万社に対するコーチングを行い、後に「E-Myth革命」とも言われるほど、世界中のビジネスに変革をもたらしてきました。

ガーバー氏の独特の視点の基となっているのは、子供の頃に習っていたサクソホンの先生からの教え、百科事典のトップセールスマンとしての経験、そしてかつて没頭していた思想家や哲学者からの学びだったとされています。

サクソホンの先生からは、物事を極めていくために必要な心構えと順序を学びました。それがクライアントにコーチングをする際のプロセスに反映されています。セールスマン時代には、営業をシステマチックなものとして捉えて成功し、それが“ビジネスのシステム化“の発想へと進化しました。

また、グルジエフなどの思想家、哲学者からは、人間や人生に対する深い洞察を得て、それが経営者の人生に関する考え方、社員と経営者、そしてビジネスとの関わり合いに対する考え方に影響を与えています。

「はじめの一歩を踏み出そう」の原題

「はじめの一歩を踏み出そう」は、原題が「E-Myth Revisited」となっており、直訳すると、「E-Mythの再訪」と言うことになります。

E-Mythというのは、Entrepreneur Myth(起業家の神話)の略であり、”世の中のほとんどの起業家の実態は、メディアに出てくるような華々しい起業家とはかけ離れている”ということを意味しています。

世の中のほとんどの起業家は、本当の意味での起業家とは言えず、職人型の経営者によって運営されるビジネス(というよりも仕事)であり、小さいままで留まっているというわけです。

E-Mythというのは、このような思想でもあり、ガーバーが創業した会社の社名でもあり、そして、ガーバーが最初に書いた「The E-Myth(邦題:成功する「自分会社」のつくり方)」(絶版)のタイトルでもあります。

ちなみに米国ではE-Mythという言葉がかなり有名であり、ガーバーの思想に沿って運営され、成功しているビジネスは、E-Mythed Business(E-Myth化されたビジネス)とも呼ばれています。

その「The E-Myth」を書き直して完成したのが、「E-Myth Revisited(はじめの一歩を踏み出そう)」というわけです。基本的な思想は、前作と変更ありませんが、ストーリー仕立てになっていて読みやすいなどの理由から、前作をはるかに超えるベストセラー、ロングセラーになっています。

「はじめの一歩を踏み出そう」の内容を一言でいうと?

本書の内容を簡潔にまとめると、以下のようになります。

90%の会社が10年以内に潰れる理由は「事業の中心となる専門的な能力があれば、事業を経営する能力は十分に備わっている」という致命的な仮定で事業を始めるからだ。

経営を始めると、これまでに経験がないような仕事が次から次へと出てきて、経営者としての仕事に手が回らなくなる。そうならないためには、自分がいなくてもうまく回る仕組みをつくることが必要である。

そうすることによって、個の力を超えて繁栄する、素晴らしい事業を創り上げることが出来る。

「はじめの一歩を踏み出そう」”PartⅠ失敗の原因を知る”の解説

本書がベストセラーになった大きな理由は、大半の会社が失敗する原因を明確に示したことにあります。

致命的な仮定

その失敗の原因とは、以下に表す「致命的な仮定」にあります。

起業家熱にうなされる人たちは、必ずと言っていいほど誤った「仮定」を置いてしまうようだ。(中略)致命的な仮定とは、「事業の中心となる専門的な能力があれば、事業を経営する能力は十分に備わっている」ということである。

ほとんどの事業は起業したいという熱に駆られた職人によって始められる。つまり、手に職を付けて、自分の好きで、得意なことを武器に、誰かの会社のためではなく、自分のために働きたいと考えている人たちだ。

彼らは、自分が専門的な仕事を理解しているから、起業してうまく行く会社を経営できると思い込んでいる。たとえば、美容師は美容室を開業し、エンジニアはIT企業を創業し、大工は工務店を開業する。

実際には、手に職を付けることと、会社を経営することは、全く別の問題であり、それを理解していないことは致命的な仮定である。

致命的な仮定から抜け出すためには、経営者に求められる3つの人格を理解し、コントロールすることです。

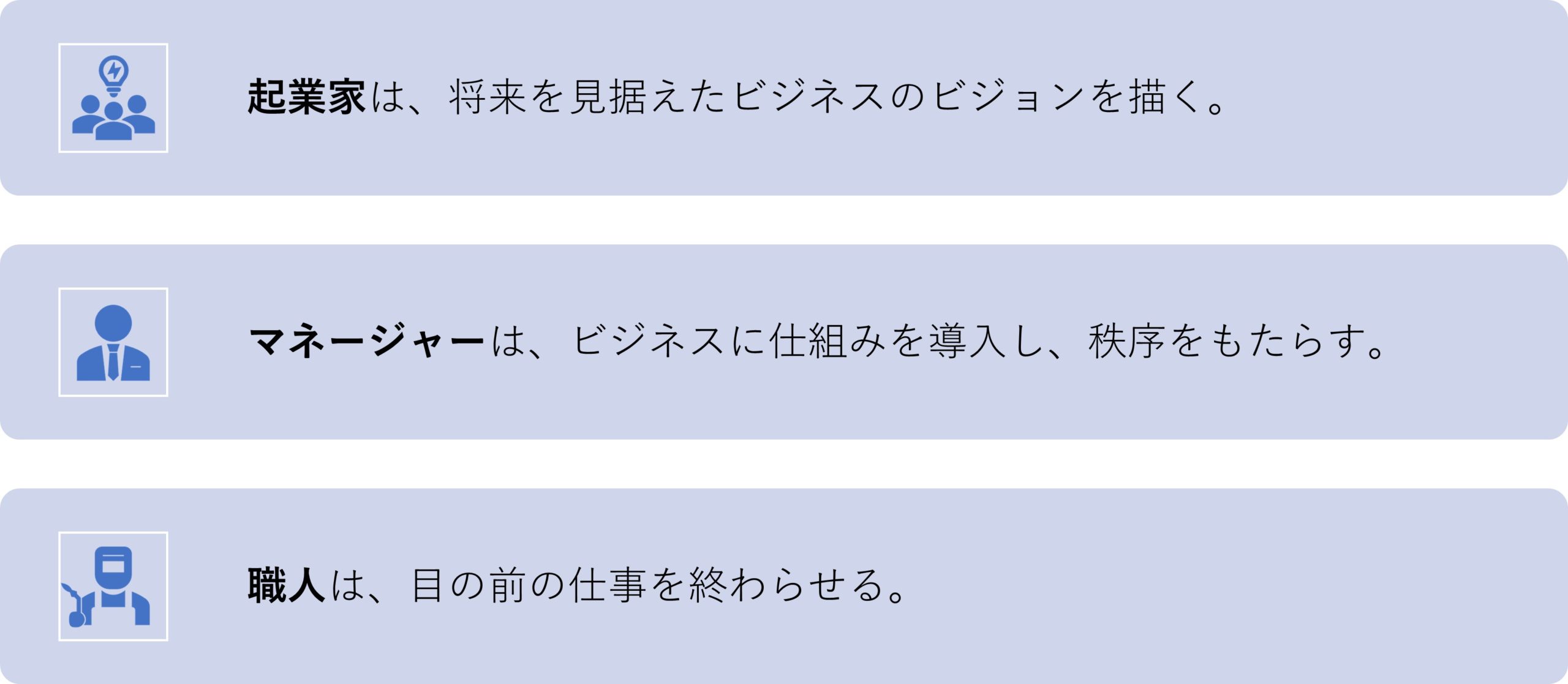

起業家、マネージャー、職人 – 3つの人格

私たちの誰もが、「起業家」と「マネージャー」と「職人」という3つの人格を併せ持っている。そして3つのバランスが取れたときに、驚くような能力を発揮するのである。(中略)しかし残念なことに、私の経験から言えば、起業した人の中で3つの人格をバランス良く備えている人はほとんどいない。

多くの会社は、経営者が7割の時間を職人的人格で過ごしています。一方、数少ない成功する会社の経営者は、起業家、マネージャー、職人の人格を1/3ずつ活用しています。

会社の成長ステージ

3つの人格をコントロールするとは、会社の成長ステージに合わせて、主役になる人格を選択するということです。会社の成長ステージは以下の通りです。

幼年期 – 職人の時代

幼年期のビジネスは、“社長(職人)“がビジネスです。つまり、自分がいなくなれば、ビジネスは消滅してしまいます。

自分がすべてをこなすことにうんざりし、ビジネスを前進させるためには何かを変えなければならないと気付いたときに、幼年期は終わります。

社長がその変化を望まない場合、ビジネスはごく小さいままで留まるか、クローズされます。変化を望めば、ビジネスは青年期に入ります。

お店の経営が、きみの才能や人柄、そしてやる気に依存しているのなら、きみがいなくなれば、お客さんもどこかほかの店に行ってしまう。(中略)きみが現場で働かなければならないなら、それは事業を経営しているとは言わないんだ。それは仕事を抱え込んでしまっているだけじゃないのかな?(中略)きみが事業を立ち上げた目的が、これまでと同じ仕事をしながら、もっとお金を稼いで自由時間を増やしたい、ということなら、それは単にわがままで欲張りなだけじゃないのかな?

これは、経営者の才能や人柄は事業運営と関係ない、ということではありません。経営者の才能は価値提供の仕組みを作ることによって、会社にとっての競争優位性になりますし、経営者の人柄をベースにしたブランド作り、そして、それを顧客に届ける仕組みがあることによって、顧客を引寄せ続ける会社が出来ます。

青年期 – マネージャーの時代

幼年期を経て、多少安定した売り上げが見込めるようになると青年期に移行し始めます。青年期では、いよいよ人を雇うときが来た、ということになり、多くの場合には、あまり採用基準なども考えず、自分がやっている雑務をやってくれる人を雇うことになります。

青年期では、仕組みを作らなければ、人が増えれば増えるほど問題が生じます。そして、最も多い問題が、本書にも出てくる、「管理の仕事の放棄」です。

管理の放棄

ハリー(最初の社員)に権限を委譲したといえば聞こえが良いが、「管理」の仕事を放棄した弊害が、あちこちで噴出してきた。

これはなにも、小さい会社の「最初の社員」だけに当てはまることではなく、日本のあらゆる組織で起こっている問題だと思います。大企業の管理職であっても、管理とは何か?を正しく理解して仕事をしている人は少ないでしょう。そのために、あちこちで放任や責任の放棄が起こっています。

青年期の選択肢

事業が成長するにしたがって、経営者の管理能力を超える瞬間は必ずやってくる。(中略)手ごろなサイズを超えて事業が拡大するにしたがって、会社内部の混乱は加速し始める。

青年期で混乱に陥った会社が取る選択肢として、本書では3つを挙げています。

1.事業を縮小して幼年期に戻る。

⇒結局のところ、これも時間が経てば2番目のとおり倒産に向かいます。

2.倒産に向かう。

⇒勢いでムリな成長を求め、さらに混乱して倒産する。早く失敗して、早くやり直せるだけに、最も痛みがないとも書かれています。

3.青年期でのサバイバルレース。

⇒いわゆる中小企業として生き残り続ける。様々な問題と闘い続けることになるため、経営者としては最も試練が多くなります。

青年期から抜け出て、次の成熟期に行くには、「起業家の視点」を身につける必要があります。

成熟期 – 起業家の時代

成熟期では新しい視点で経営することが求められます。それが次に紹介する起業家の視点です。中でも私が決定的に異なる点だと思うのは、起業の出発点です。

職人型ビジネスにおいては、自分の持てる能力やスキルが起業の出発点です。その能力やスキルを求める人がどこかにいるし、将来も必要とされるだろう、という希望的観測で起業します。

一方の起業家型ビジネスにおいては、顧客や世の中が抱える課題が出発点です。その課題を解決するためにどんなビジネスが必要かという考察の元に起業します。前者は自分を必要としてくれる人を探すところから始まりますが、後者においては既に自社のビジネスを必要とする顧客が存在するので、成長するのも早くなります。

商品よりも大切なこと

重要なのは商品やサービス自体ではなく、起業家の視点を持って経営することであり、優れたビジネスモデルをつくることなのである。

「はじめの一歩を踏み出そう」を読むと、どうしても「仕組み化」や「自分がいなくてもうまく行く仕組み」に目が行きがちになりますが、その話の前に、優れたビジネスモデルをつくることが重要である、と書いてあります。

実はこれは原文では、「ビジネスモデルをつくることが重要である」とは書いておらず、そのまま訳すと、「ビジネスがどのように行われるか?が重要である」と書いてあります。

最近は日本でもビジネスモデルという言葉が普及しているので、そう書いてあるのだと思いますが、原文を見ると、一般的に言われるビジネスモデルとは少し異なることが分かると思います。

ビジネスモデルと聞くと、利益を上げる画期的な構造を想像してしまいます。しかし、たとえば、ガーバー氏の話によく出てくるマクドナルドやスターバックスは昔からある飲食業なのでビジネスモデル的には単純です。

ただ、他の飲食業とは、”やり方”が異なります。構造自体は一緒でも”やり方”が異なるのです。その他とは異なるやり方を探すことこそ重要である、と書いてあるわけです。

自社独自の基準に基づいて仕事をすること

事業には基本となる理念も必要だ。その理念にしたがえば、今日どんな仕事をやるべきなのかがはっきりするだろう。そのため事業は、誰にでもわかるような明文化されたルールにしたがって運営されなければならない。

ここで出てくる”理念”という言葉は、いかにも日本的で、”うちの会社は〇〇で社会に貢献します”というような曖昧なものを想像してしまいます。

しかし、これも、原文を見てみると、”(日々の仕事で活かされる)基準、型や方式、在り方”となっています。

なので、理念よりも基準と置き換えたほうが分かりやすいかも知れません。その会社独自の基準に沿って日々の仕事を行うこと。まさに仕組み化そのものと言えます。

日々の仕事はビジョンに近づくためのもの

職人タイプの経営者は長期的な展望をもたないまま、目の前の仕事ばかりに気を取られがちである。このタイプの会社では、ある仕事が終わったからといって、次の段階に進めるわけではない。

この一文はさらっと書いていますが、非常に重要だと思います。起業家型のビジネスにおいては、まず長期的なビジョンがあり、日々の仕事はそのビジョンに近づくために行われます。しかし、職人型のビジネスでは、ビジョンがないために、日々の仕事を完了させることこそが目標となってしまいます。

そして、次にやってくる仕事も、前回と同じようなタイプの仕事なので、収入は得られるかもしれませんが、ビジネスの根本的な成長につながるようなものではありません。言ってみれば、あらゆる仕事がルーチン化してしまっているのが職人型ビジネスの典型的な症状と言えます。

そうならないためにも、まず、経営者の人生の目的や価値観から生まれているビジョンが必要となります。

起業家の仕事

起業家は、顧客が現在や将来に欲しがるものを探し続けなければならない。

先ほど述べた通り、起業家型のビジネスは顧客の課題を解決することが出発点です。そして、顧客の課題は時代が変化するとともに変化するので、起業家はいつでもそこにチャンスを見つけることが出来ます。

ガーバー氏は、”真の起業家は、顧客が自分で気が付くよりもはるかに早く、顧客の課題とその解決策を見つける”と言っています。これをやったのがスティーブジョブズ(Mac)や、日本で言えば井深大(ウォークマン)などの偉大な起業家です。

彼らは顧客が欲しいとも言っていないものを顧客の目の前に提示し、”そうそうこれが欲しかったんだ”と言わせたのです。起業家の仕事は、顧客が将来欲しがるものを探すこと、ともいえるかもしれません。

成熟期に向かうための「起業家の視点」

成熟期に到達できる経営者は、一般の経営者とは異なる視点を持っています。それが起業家の視点です。

- 起業家は「事業が成功するにはどうするべきか?」を考え、職人は「何の仕事をするべきか?」を考える。

- 起業家にとって、会社とは顧客に価値を提供する場所である。その結果、利益がもたらされる。職人にとって、会社とは自己満足のために好きな仕事をする場所である。その結果、収入がもたらされる。

- 起業家は、最初に会社の将来像を確立したうえで、それに近づくために、現状を変えようとするが、職人は、不確実な将来に不安を抱きながらも、現状が維持されることを願う。

- 起業家は、まず事業の全体像を考えてから、それを構成する部品を考える。しかし、職人は、事業を構成する部品を考えることから始まり、最後に全体像がつくられる。

- 起業家は自分の描く将来像から逆算して現在の自分の姿を決めるが、職人は現在の自分を基準に将来の自分の姿を決める。

どんな事業を始めるか?

どんな事業を始めれば良いのだろうか?これが本当に起業家的な質問なんだ。

ガーバーは起業家的な人格を表に出すために、まずは「なぜこの事業をやっているのか?」を自問自答すべきだと書いています。

職人型ビジネスの大きな特徴は、起業する際の「事業内容の選択が受身的である」ということです。

つまり、それまで培ってきた専門能力をベースに起業するために、どんな業界や業態に参入するか、どんな利益モデルにするか、どんな顧客を相手にするか、どんな成長の機会があるのか、といったことを考慮せずに起業してしまうということです。

これは本来の起業家の決断とは正反対です。本来の起業家は、まず市場を見て、どこに機会があるのかを見定めて事業を選択します。

そもそも事業自体に革新性がなければ仕組み化しても大して成長できません。

マクドナルドがあれほど世界中に広がったのは、”第一店舗目が既にほかのハンバーガー屋とは圧倒的に一線を画していたから”です。だからこそ、それを仕組み化することで世界中に広がったのです。

昔、経営者の方と一緒にガーバーのところに行った際、その方がこのようなことをガーバーにおっしゃいました。

「うちの業界は全体的に縮小傾向にありますが、私はやり方次第でまだまだ生き残れると思っています」

その時のガーバーのコメントは、

「なぜわざわざ縮小している業界で生き残る必要があるのですか?あなたの貴重な人生の時間を、そのような事業に投資する理由は何ですか?」

というものでした。

その経営者は単に、いままでその業界でやってきたから、という理由だけで、これからもその業界で生き残っていこうと考えていたのです。もしかすると、その業界の関連市場で、より成長の機会が見込める分野があるかも知れないにも関わらず。

日本人は特に地道にやることに重きを置く傾向があります。それは大事だと思いますが、地道な努力が実を結ぶのは、正しい山を登っている時だけです。まずどの山に登るか?という質問がありきで、その次に、どのようにして登るか?という質問が続きます。

起業もこれと同じようなもので、まずどの事業をやるのか?そして次に、どのようにやるのか(仕組み化するのか)?という順序になります。

「はじめの一歩を踏み出そう」”PARTⅡ成功へのカギ”の解説

失敗の原因を理解したうえで、会社を成功に導くために必要なポイントが書かれているのが、PartⅡになります。

自分がいなくてもうまく回る仕組み

成功するビジネスを構築するためには、社長が目の前の仕事に没頭するのではなく、ビジネスの全体像を設計し、自分がいなくてもうまく回る仕組みづくりに取り組むことです。

そのためには、(実際にフランチャイズ化するかどうかは別にして)成功しているフランチャイズビジネスが参考になります。

この「自分がいなくてもうまく回る仕組み」という言葉の原文は、「Working On It, Not In It(会社の中で働くのではなく、外から働きかける)」です。目の前の職人仕事に没頭するのではなく、起業家としての視点で、ビジネス全体を設計しましょう、というような意味です。

これが「自分がいなくてもうまくいく仕組み」と訳されているところが、本書が日本で多くの経営者にヒットした理由であると同時に、読まれた方の多くが(ガーバーの本来の意図と異なり)、テクニカルな方法論だけに目が行ってしまった理由でもあると思われます。

ちなみにWorking On It, Not In It.という言葉は、本書で紹介されて以来、海外では様々なコンサルタントや経営者が引用する有名な言葉になっています。

ポイント①

顧客、従業員、サプライヤー、金融機関(株主/資金提供者)の期待を常に上回る価値を提供しなければならない。付加価値を創造し、常に期待を上回ることに細心の注意を払わなければ、長期的なビジネスを構築することはできない。

ポイント②

スキルの低い人でも成功するモデルであること。専門的なスキルを持たない人でも活躍できる仕組みを構築してこそ、事業の再現性が高まる。そのためには、自分や専門家などの人に依存するのではなく、仕組みに依存したモデルを構築する必要がある。

ポイント③

ビジネスには秩序が必要である。秩序ある組織では、経営者も従業員も何をするべきなのかを知っている。秩序ある組織では全体がきっちり整理されているのである

ポイント④

すべての業務がオペレーションマニュアルとして文書化されなければならない。文書化されていないと、すべてが単発のプロセスになってしまう。

ポイント⑤

優れたビジネスは、顧客やクライアントに提供するサービスが完全に一貫しており、毎回同じように価値を提供できる。

ポイント⑥

使われる色、服装、設備が完全に統一されている。優れた起業家は、色の選び方や、その色がお客様に与える影響など、一見些細なことにも気を配っている。形やロゴ、ディスプレイなどにも同じことが言える。すべての小さなことが適切に処理されている必要がある。

※この章についてはガーバー本人が動画で読み上げているものが公開されてますので、全内容を確認したい場合には、下記からご覧ください。

事業とは生命体

事業とは、それ自身が目的とルールをもっている独立した生き物のようなものであって、決してあなたの一部ではない。

この章では、「事業そのものが商品」というコンセプトが何度も出てきます。そして「事業と自分を切り離して考える」ということも繰り返し出てきます。

しかし、これは、自分のやりたいことは置いておいて、とにかく利益の出る事業を作れば良い、というわけではありません。「事業と自分を切り離して考える」のですが、一方で、「優れた会社では創業者自身の人生が事業に反映されている」というのがガーバーの発見したことです。

特に最近は、創業者の価値観を反映させたブランドやリーダーシップスタイルを創ることの重要性が増してきています。考え方としては、事業を自分の子供だと思ってもらうとわかりやすいと思います。

自分の子供は、人格的にも物理的にも自分とは別物です。しかし、子供には自分のDNAが反映されています。つまり、切り離されていながらも、関連性があります。事業を自分の子供だと考えれば、起業家であるあなたの仕事は、子供(事業)が自立して生きていけるように育てることと言えるでしょう。

仕組みとは社員の能力を引き出すもの

平凡な人が非凡な結果を出すためには、本当に必要な能力と、実際の従業員の能力との間のギャップを埋めなければならない。その役割を果たすのがシステムなのである。

ここでいうシステムは仕組みとほぼ同じような意味と理解していいと思います。ガーバーが良く言うのが、仕組みやマニュアルは、社員を縛るものではなく、彼らの能力を解放させてあげるものであるということです。仕組みがあることで、社員の方々がこれまでやったことのない仕事が出来るようになります。

また、建築家のバックミンスター・フラー氏は、次のような言葉を残しています。

人に新しい考え方を教えようと思ったら、彼らにそれを教えるようなことはしてはならない。道具を与え、それを使わせることで新しい考え方が身に付くのである。

ここで出てくる「道具」というのが仕組みやマニュアルであると考えていだければと思います。社員の意識を変えるために、社長があれこれと叫ぶよりも、成果の出る仕組みを作ってあげたほうが得策であるということです。

「はじめの一歩を踏み出そう」”PART Ⅲ 成功するための7つのステップ”の解説

これまでの内容を踏まえて、成功への7つのステップが解説されています。

ステップ1.事業の究極の目標

ビジネスはあなたの人生ではないが、人生において重要な役割を果たすことになります。したがって、ビジネスを成功させるための最初のステップは、次のような質問に答えることです。

- あなた自身が人生で最も大切にしていることは何ですか?

- どのような人生を送りたいですか?

- 心の底から「こうありたい」と思っている人はいますか?

私は事業が人生のすべてだとは思っていないが、人生の中でかなり重要な役割を担っていると考えている。だからこそ、事業の目標を考えるうえで、「あなた」にとっての人生の目標を無視することはできないのである。

ビジネスとは、ビジネスオーナーも含め、それに関わる人たちの人生を豊かにするための乗り物です。その認識があれば、事業の前にビジネスオーナーの人生に焦点を当てるということは腑に落ちやすいと思います。

特に今の時代では、経営者の情熱や人生の目的、価値観を発見し、それらが反映されたビジネスを作ることがとても大切になっているといえます。経営者の人生が反映された事業は、顧客から見ても、社員から見ても求心力を発揮します。

それはカリスマ的な経営者が求心力を発揮するのとは違います。カリスマ性は属人的なので複製ができませんし、組織が大きくなるほど全員には伝わりにくくなります。そこで事業のあらゆる側面で、経営者の情熱や人生の目的、価値観を反映させた「仕組み」を作ることが大切になってきます。

仕組みやマニュアルはあくまで「器」ですが、それに経営者の情熱や人生の目的、価値観が反映されることで、「器」に人間的な魂が入ります。

ステップ2.戦略的目標

戦略的目標とは、その名の通り、会社が目指す姿、目標のことです。いま、私たちはそれをビジョンという言葉で表現しています。本書の原書には、各章毎に引用文が紹介されています。この章の引用文は、次の通りです。

「あなた方の矢が届かないのは」と、師は注意された。「精神的に十分に遠くへ届いていないからです」

– 「弓と禅」 オイゲン・ヘリゲル著

「弓と禅」 は、ドイツ人哲学者ヘリゲル氏が、日本滞在時に弓道の達人、阿波研造氏に弟子入りした時の話を描いた書籍です。”心を無にして弓を射る”ことの意味を考え続けたヘリゲル氏のストーリーによって、武道と禅の真髄を解き明かした本として知られています。

先の引用は、その中の一文です。その一文の次には、下記のような文が続きます。

「あなた方は、的が無限に遠くにあるように振舞わなくてはなりません」

これが会社の経営にも通じるものとしてガーバー氏は書籍の中に引用したのです。

取り組む価値のある目標を立てよう

取り組む価値があるかどうかを見極めるためにも、次の質問に答えてみてほしい。「あなたが考えている事業は、多くの消費者が感じている不満を解決するものだろうか?」

いまの事業で対象としている顧客がそれほど多くなければ、大きな戦略的目標は達成することができません。ガーバー氏は、「大半の成功しているビジネスは、ごく普通のビジネスである」といっています。

普通のビジネスとは流行が廃れない商品やサービス、いわゆるコモディティ商品を売っているビジネスを指しています。食べ物、健康、衣類、コミュニケーション、交通などです。これまでになかったような商品やサービスは、ニーズがあるかどうかわからず、将来的にどれくらいの市場規模になるかもわかりません。

それよりも、もともと顧客となる人たちが存在しており、ニーズも明確な普通のビジネスを選んだほうが良いというわけです。成功するためには、普通のビジネスを、他とは異なるやり方でやることである、とガーバー氏は言っています。

本章では、主人公のサラが7年後のお店「オールアバウト・パイ」の将来図を語っています。このように、将来のある時点での明確な自社の姿こそが戦略的目標です。ぜひサラを習って、自社の戦略的目標を立ててみてください。

ステップ3.組織戦略

ガーバー氏によれば、多くの企業は、組織図の効果を過小評価しています。全員が自分のすべきことを知っていると社長が思い込んでいるからです。残念ながら、これでは誰も責任を取らないことになってしまっています。

組織図を作り、それぞれの役割に応じた、その職務が達成すべき結果、基準、仕事内容を記載すること。このステップを経ることで、社長は経営の仕事に集中することができるようになります。

組織とは分業と調整の仕組み

指揮・命令系統や仕事の内容を明確にした組織図がなければ、会社は迷路に入り込んでしまうのである。

「組織を作る」とは簡単にいえば、大きな仕事をどう分業、調整していくかという仕組みを創ることです。社長だけではやっていけない規模の仕事量になったときに、組織が必要になります。

「指揮・命令系統や仕事の内容を明確にした組織図」とありますが、「指揮・命令系統」というトップダウン型の言葉に違和感があるならば、これを「情報の流れ」と置き換えてもいいかもしれません。

いずれにしろ、組織図がないとトラブルの原因になります。一番多いトラブルは、責任の擦り付け合いでしょう。誰がどの仕事をどれだけやるか?が曖昧なために、「なんで自分ばっかり・・・」「あいつはいつも仕事してない・・・」というような不公平感が噴出します。

そのほつれが個人間、部門間に広がり、人間関係のトラブルが増え、組織の生産性が著しく落ちます。人間関係のトラブルが増えると、多くの会社では、コミュニケーションや人間力向上の研修などを取り入れ始めます。しかし、根本的な解決にはつながりません。

「構造が変わらない限り、同じ問題が繰り返される」

というのが原理原則だからです。

中にいる人を変えても、組織構造を変えない限り、同じ問題が起こります。だから、まず組織図が必要なのです。

本章では、ジャックとマーレイという兄弟が会社を一緒に創業するというストーリーで、組織戦略の重要性が語られています。兄弟に限らず創業メンバーはお互いのビジョンや夢、価値観を共有する必要があります。

そのためにも、前々回ご紹介した人生の目的を明らかにすることが有効です。以前、私が創業メンバーだったベンチャー企業では、その共有をしていなかったことが失敗の一因となりました。最初のうちは、みんな新しいビジネスに没頭しています。

しかし、そのうち軌道に乗ってきて組織も大きくなり始めると、創業メンバーが各自、その組織を使って自分のやりたいことをやり始めてしまったのです。明確な組織図もなかったために、各自の仕事内容も定義されていなかったのです。そして資金の使い道がバラバラになり、本業のサービスにも力を入れなくなり、すべて崩壊してしまいました。

社長もルールにしたがって働くべき

グルジェフという思想家は、他の人格に指示を出す人格を「御者」と呼んだ。また、グルジェフは「御者は馬と馬車を制御している」ともいった。事業を動かす御者として、まずは馬と馬車を制御しなければならない。

グルジェフは、ガーバー氏が昔、心酔していた思想家です。いまでもガーバー氏の言葉には、グルジェフの思想が反映されているときがあります。

組織図を作って、それをもとに会社が動き出したら、社長は自分の立場をわきまえて働く必要があります。これはどういうことかというと、もし、あなたが代表取締役と営業担当者という2つのポジションを兼任しているのであれば、”営業担当者として働いている時間”は、他の営業社員と同じルールに従って働かなくてはならない、ということです。

ほかの営業社員が営業日報を書いているのであれば、あなたもそれを書く必要があります。営業支援ソフトにデータを入れているのであれば、あなたもそれをやる必要があります。

つまり、そのポジションの帽子をかぶって仕事をしている際には、そのポジションで求められる基準に従わなくてはならないのです。これをガーバー氏は、エンプロイーシップのルール、と呼んでいます。

このルールを破ると、社員からは「社長ばっかりずるい」というような不満が出てきたりします。組織が出来てくると、ガーバー氏が本書で書いている通り、「事業は働く場所から見守るべき対象へと変わっていく」ことになります。まずはその段階を目指して、組織図づくりに取り組んでいただきたいと思います。

組織図の作り方については以下に詳しく解説しています。

ステップ4 マネジメント戦略

高度な人材を雇う代わりに、普通の人が非常に優れた結果を出せるようなマネジメントの仕組みを創ることが大切です。

フランチャイズビジネスではオペレーションマニュアルやチェックリストが整っており、新入社員でもベテラン社員と同じレベルの能力を身につけることができます。つまりマネジメントとは、人をマネジメントすることではなく、仕組みをマネジメントすることです。

組織そのものがマーケティングである

管理システムとは、マーケティングの効果を高めるために、事業の試作モデルに組み込まれたシステムのことである。

この一文だけだと意味が分かりにくいかもしれません。これを理解するには、マーケティングの定義を少し変えていただく必要があります。

マーケティングとは、プロモーション、広告、見込み顧客開拓などのことである、と思われています。しかし、ガーバー氏のいうマーケティングとはそれらとは異なります。ガーバー氏のマーケティングの捉え方は、セオドア・レビットの思想に影響を受けています。

セオドア・レビットは、フィリップ・コトラーと並び称されるマーケティング巨匠で、過去には有名なビジネス雑誌ハーバードビジネスレビュー誌の編集長を務めたこともあります。

レビットのマーケティング論は、現代のマーケティングに多大な影響を与えたとされています。マーケティングを少し勉強された方であれば、”ドリルを買いに来た人が本当に欲しいのは、ドリルではなく、壁の穴である”という有名な逸話を聞いたことがあると思います。

顧客の本当のニーズを知ることで、新しいビジネスの機会が生まれることを示した逸話です。この話も、レビットが何十年前に出した書籍が出典となっています。レビットがすごかったのは、製品中心、売り手中心だった時代に、顧客志向、サービス志向の考え方を提唱したことです。いまでは、レビットの提唱した概念が一般的になっており、先見性の高さが改めて評価されています。

ガーバー氏は、レビットの考えを起業家やスモールビジネス経営者に伝わるように言い換え、次のような言葉でマーケティングを表現しています。

起業家は会社を作る時点でマーケティングをしています。彼らは誰を相手にするかを決め、極めて差別化された方法で運営される会社を作ります。それら全体がマーケティングです。

ここでいうマーケティングとは単に商品を広く認知させる活動ではなく、顧客を惹きつけ続けるためのあらゆる活動や仕組みのことを指しています。本章では、ホテルベネチアという宿泊施設の卓越した管理システムが紹介されていますが、それも顧客を惹きつけ続けるための仕組みといえます。

おもてなしを仕組み化しよう

これらは、マーケティングの効果を高めるためのマニュアル的な業務となっており、ホテルの管理システムの一部となっていたのである。

本章では、ガーバー氏が体験した、ホテルベネチアのホスピタリティ(おもてなし)が中心的なテーマになっています。おもてなしは個人に依存するもの、というのが日本人の考え方ですが、本章では全く逆の考えが提唱されています。それは、管理システムがあることで、いつでも誰でも卓越した”おもてなし”が可能になる、ということです。

マニュアル化できないおもてなしこそが日本の強みである、という日本人の常識に疑問を投げかけてくるようなストーリーです。もちろん、これは単に作業をマニュアル化すれば実現できるわけではありません。次章で出てくる”人材戦略”と合わさることで最大の効果を発揮します。

顧客との約束を守り続ける仕組み

従業員がスムーズに仕事を進められる仕組みがあることが、私たちのホテルの良いところかもしれません。

仕組みやマニュアルとは、会社のトップが、作業のやり方を強制するためのものではありません。仕事をより効率的に、より効果的に行うためのものです。それがあることで、社員は無駄な努力をしたり、無駄な時間を費やしたりする必要がなくなります。そして、仕事をより効率的に、効果的に行うにはどうすればよいか?と問いかけで、創意工夫が生まれます。

本章を簡単にまとめれば、次のようになると思います。

会社は何かしらの「約束」を顧客に対して行い、その約束を守り続けることで成り立っています。約束を守り続けられた分だけ、顧客は商品を買い続けてくれます。そして、その約束を守るための仕組みが、本章のテーマである管理システムなのです。

ステップ5 人材戦略

人材戦略の目的は、仕事を社員が取り組みたくなるゲームにすることです。社員を思い通りに働かせるは出来ない。それよりも、働くほうが自分のためになるんだと思える仕組み、成果を上げることにやりがいを感じるような仕組みを作ることが大切です。

ガーバー氏が感銘を受けたホテル、ホテルベネチアのマネージャーとの会話を通じて、人材戦略を紹介しています。

従業員を思い通りに働かせるなんてできっこないよ。まずは働くほうが自分のためになるんだと思える仕組みをつくることだね。成果を上げることにやりがいを感じるような仕組みをね。

動機付け、モチベーションアップの社員研修は昔からたくさんありますが、ガーバーは、社員に成果を上げさせるために、彼らのモチベーションを上げるなどできない、と断言しています。

逆に、社員に成果を上げさせることでモチベーションが上がるといっています。これはご自身の経験を振り返ってみても納得できることかと思います。何かを習うとき、ひとつずつ課題をクリアしたり、できることが増えていくことに楽しみを感じ、さらに上達しようと思うものです。

これは人間が本能的に”成長”を求めているためです。したがって、本章の人材戦略とは、まさに社員に意義のある成果を上げてもらうにはどうすればよいか?を提示したものです。

社員に成果を上げてもらうためには、これまで本書に出てきた、何が成果なのかを理解してもらうことや仕組みづくりが必要になります。

事業を通じて自分の信念と価値観を実現する

ホテルという事業を通して、自分の信念や価値観を実現しているように思えたのです。(ホテルベネチアのマネージャーのセリフ)

本書では、事業とは人生を豊かにするための乗り物である、という言葉が紹介されていますが、ホテルベネチアのオーナーは、まさに事業で自分の人生を表現しているといえます。

事業において自分の信念や価値観を表現できればできるほど、顧客と社員を惹きつけることができます。カリスマ的な政治家や社会活動家には人が集まります。それは彼らがダイレクトに自分の信念や価値観を民衆に伝えているからです。

彼らは、”誰もが心の中で思っていたが言葉に出来なかったこと”を明文化してわかりやすく表現し、伝えています。だから、民衆は、”自分も前からそう思っていた。この人は話のわかる人だ。”と感じ、同じ方向に向かおうとするのです。

会社のリーダーもそれと同じです。ビジョンや価値観を明文化する必要があるのはそのためでもあります。

事業に真剣に立ち向かえ

オーナーは事業とは自分を鍛錬する道場のようなものだと考えています。道場での戦いは、敵との戦いではなく、自分自身との内面的な戦いなのです。(ホテルベネチアのマネージャーのセリフ)

この話は当然ながら、日本人になじみ深い武道から来ています。私も昔はいわゆる自己啓発にはまった時期があります。本や教材はもちろん、海外のセミナーまで足を運んでいました。しかし、ガーバー氏に会ってからは、そういったセミナーに参加するのは控えめにしています。

なぜならば、最高の自己啓発とは事業に真剣に取り組むことである、とガーバー氏から教わったからです。ガーバー氏は次のように言っています。

オーナーがビジネスに対する視点を変えない限り、ビジネスは決して改善しない。これが33年間してきたことの中で、鍵となる点である。変革する必要があるのは、オーナーなのだ。だから私たちのマイケル・トーマス・ビジネス・デベロップメント・プログラム(ガーバーの創業当初のコンサルティングサービスの名称)は、ビジネスに関するものである一方、本当はいままで作られた中で、最も包括的な自己開発のプログラムになっている。

ビジョンや価値観を発見し、日々の仕事の中で自分がリーダーシップの機能を果たすことで自分との内面的な戦いがあり、はじめて人間として成長することができます。それは自己啓発セミナーに参加して体験できるものではありません。

採用する全ての人に求めること

事業とはゲームのようなものである。

本章で重要なメッセージのひとつがこれです。ゲームには目標があり、ルールがあり、やり続けることでプレイヤーの成長があります。

事業も同じように、目標を作り、ルールを作り、社員が成長できる環境を作る必要があるということです。そのゲームは、各会社ごとに異なります。

また、ガーバー氏は、採用について次のように言っています。

採用するポジションによって、候補者に求める能力は異なるが、唯一、採用する全ての人に求めるべきなのは、「初心者の心」である。

彼らがどんな学歴だろうと、どんな経歴、トレーニングを受けていようと、あなたの会社の“ゲーム”の中では、「初心者」になってもらうべきである。

ここにあるように、新しく入ってきた社員には、そのゲームに慣れ親しんでもらうことです。彼らがこれまでに慣れ親しんだゲームではなく、あなたの会社のゲームに慣れてもらう必要があります。

新入社員がベテランの場合、”前の会社ではこうだった”、”私のやり方とは違う”と言って、あなたの会社のゲームを変えようとする人がいますが、それを許してしまっては、また属人的な職人型ビジネスに戻ってしまいます。

ステップ6 マーケティング戦略

マーケティング活動の最初の一歩は、顧客が望むもの(困りごと)と自社の商品やサービス(解決策)を合致させることです。

マーケティングは顧客に始まり、顧客に終わる。(中略)たいていの場合、「顧客が望むもの」についてのあなたの想像は外れてしまう。

当たり前の話のように思えますが、自分が想定している顧客のニーズと、本当のニーズが違っていることに気が付かず、商品開発や広告投資を進めてしまうことが多々あります。

時間とお金をかけて、誰も欲しくない商品やサービスを作ってしまうケースは、駆け出しの社長に限らず存在します。自分が想定している顧客のニーズあくまで仮説にすぎず、本当にそこにニーズがあるのかどうかはテストしてみなければわかりません。そのテストをいかに高速に行えるかが、ビジネスの成長のスピードに直結します。

感覚パッケージを整える

顧客のセンサーが記録するのは、あなたのお店やオフィスの中で感知できるすべての情報である。(中略)購買の意思決定を行うのは、あらゆる行動の原点となる顧客の「無意識」である。

顧客が商品の購入を決めるのは、商品の機能(スペック)だけではありません。顧客があなたのビジネスと出会ってから体験するすべてのことが購買に影響を与えます。その体験すべてを自社に好ましいように設計していく必要があります。

中でも、五感に訴える要素が大事になります。我々は、それら五感に訴える要素を「感覚パッケージ」と呼んでいます。感覚パッケージは、顧客の無意識に訴えかけ、購買活動に影響を与えます。

いわゆるブランド品を売っている会社や高級ホテル・旅館などはもとより、高級品を売っている場合でなくても、ユニークなブランドを作っている会社は顧客体験や感覚パッケージが素晴らしく整えられており、それが差別化要因になっています。

顧客との約束は何か?

常にライバルが「約束」できないようなことを「約束」し続けることが、3人の副社長をまとめる社長の仕事なんだよ。

ここでいう約束とは、あなたの会社が顧客に対して行っている約束のことです。あらゆるビジネスは、顧客に対して何かしらの約束をしています。

自分たちは顧客にどんな約束をしているのか?というのは重要な質問です。

それはキャッチコピーのように明文化されているものもあれば、本書に登場するサラのお店の「思いやり」のように明文化されていないものもあります。約束こそが顧客があなたのビジネスと取引をしている理由であり、その約束をいかに守るかがビジネスの存続を決めます。自分たちは顧客にどんな約束をしているのか?ぜひ一度考えてみてください。

ステップ7 システム戦略

会社はすべて仕組み(システム)です。ビジネスを成功させるためには、3つのタイプの仕組みが必要となります。

- ハード・システム(コンピュータ、オフィス、仕事道具などの無生物)

- ソフト・システム(人、アイデア、スクリプト、手順など)

- 情報システム

仕組みは相互作用する

システム(仕組み)は、相互に作用するモノ、行動、アイデア、情報の集合体である。そして、相互作用を繰り返す中で、他のシステムへの働き掛けも行う。

会社におけるシステムとは何か?を理解する際には、私たちの身体を思い浮かべてもらうとわかりやすいです。私たちの身体は様々な臓器や血液、骨、筋肉が組み合わさったシステムです。そして、臓器や血液、骨、筋肉がそれぞれ相互作用しています。

どこか一つのパーツに不調が出ると、周りのパーツにも影響が及び、体調が悪くなります。会社もそれと同じで、どこか一か所のシステムに不調が出ると、他のシステムにも不調が及びます。

たとえば、経理のシステムに不調が出て、仕入れ先への支払いが遅れると、在庫のシステムにも影響したり、引いてはセールスのシステムにも影響が出ます。

会社をシステム化していく際に難しいのが、本当はどこに原因があるのか?を探ることです。私たちも体調が悪くなると、体調が悪いのは自分で認識できますが、どこに原因があるのかを自分で発見することは難しいものです。

システムは相互作用しあっているので、こちらを立てればあちらが立たず、というように、堂々巡りが起きがちなのです。実際には最も今の状況にインパクトがあるシステムを探し出し、そこから手を付けていくことになります。

仕組みとは社員の可能性を発揮させるもの

従業員を本来の仕事に集中させることがシステムの目的なのである。

システムがあることで、仕事のやり方を悩むことが少なくなります。ですから端的にいえば生産性が上がります。この作業をどうやってやろうか?と考える必要がないのです。

そのため、より高度な”考える仕事”に時間を使えるようになります。システム(仕組み)とは、社員の考えや行動を縛るものではなく、逆に彼らの可能性を最大限に発揮させるものなのです。

まとめ

さて、以上、「はじめの一歩を踏み出そう」を解説してきました。

参考になりましたでしょうか。

この本は、原書(EMyth Revisited)が出版されたのは1995年、さらにその前身となる本(EMyth)は1985年の出版です。つまり、核となるアイデアが紹介されてから既に30年以上経っています。

にもかかわらずいまだに様々なメディアで取り上げられているのは、やはり経営の原理原則が書かれているからだと思います。

私が個人的にこの本が好きな理由は、本書がガーバー氏の個人的な体験談でもなく、コンサルタントや学者が書いたものでもない、ということです。

大半のビジネス書(経営書)は、個人的な体験談か、学術的な理論が書かれているものに大別されます。

個人的な体験談というのは、成功した経営者やコンサルタントが書いた本であり、確かにインスピレーションを受けたり役に立つ点はあるものの、体系的とは言い難く自社の状況に照らし合わせて考えることが難しいものです。

学術的な理論が書かれている本は、その大半が大企業のマネジメント向きなので、スモールビジネス経営にはあまり当てはまりません。

ガーバー氏はコンサルタントと呼ばれることもありますが、実際には起業家です。コンサルティング会社を起業した起業家です。

ですから「はじめの一歩を踏み出そう」は、体系的に書かれていながらも、経営者が抱える悩みに即した内容になっています。既に一回お読みいただいた方も、ぜひこれをきっかけに再読していただければと思います。

最後に:読者の方から良くあるご質問

私たちは普段、本書を多くの経営者の方にお勧めしていますが、読者の方からの良くいただく質問があります。まずはその質問にお答えしておきたいと思います。

その質問とは、

良い内容だとは思いますが、発想はアメリカ的ですよね。日本では会社を売ることを前提にしている経営者なんてほとんどいませんし。。。

というものです。

「あなたの会社を買いたい」と言われるような魅力的な会社を創る

まず、本書には、会社を売れるようにしなくてはいけない、とは書いてありますが、会社を売れ、とは書いていません。

事実、米国のCRMソフトウェア会社KEAP社の創業メンバーは、ガーバーの講座に参加した際、会社を成長させて20億円くらいで売却する予定でした。

しかし、講座中に、そんな目標は意味がない、ということに気が付き、ワールドクラスの会社を創ることに目標を設定し直して急速に成長し、現在では年商100億円のビジネスになっています。

要するに、会社を売れ、ということではなく、あなたの会社をぜひ買わせてほしい、というような価値あるビジネスを創ることが大切なのです。

また、日本では会社を売ることを前提にしている経営者なんてほとんどいない、と言うことに関しても最近では情勢が変わってきています。

いま多くの中小企業で後継者問題や事業承継の問題が生じていますが、それもすべて、日本の経営者が、会社を売れるように(経営者が変わっても経営できるように)作ってこなかったことが要因になっています。それに伴って、いま、M&Aの市場は日本でも真っ盛りです。

東証一部上場企業の中で最も平均年収が高い会社は、M&Aの仲介会社です。平均年収が2000万円を超えています。もちろん、テレビ局や大手広告代理店を凌いでいます。それだけ会社の売買が日本でも一般的になってきたということだと思います。

多様性を維持しながら、一貫性を持った会社運営をする

また、仕組み化、マニュアル化についても同じようなことが言えます。なぜアメリカでシステム化(仕組み化)をテーマにした、ガーバーの書籍が大ヒットしたのか?

仕組み化やマニュアル化をすれば効率化が出来、業績に直結する、ということもありますが、アメリカのような多民族国家では、多種多様な価値観や思想を持った人が社員になり、顧客になるために、会社を運営するには統一されたルール作りや手順、基準が必要だったのです。

一方の日本は、島国と言うこともあって、似たような価値観、思想を持った人たちしか社員や顧客になりませんでした。だからマニュアル化しなくても、阿吽の呼吸で仕事が出来たのです。

しかし、これも最近は状況が変わってきています。外国からの社員を受け入れている会社も増えてますし、海外に出ていく会社も増えています。世代間の考え方のギャップも広がっているようです。

そんな状況に対処するには、仕組み化、マニュアル化していくしかありません。要するに、「はじめの一歩を踏み出そう」の内容はアメリカ的というよりも、アメリカで日本よりも先に起こっていた状況に対応するものなのです。

というわけで、2003年に発刊(前作は1985年)された「はじめの一歩を踏み出そう」は、いま日本の会社が直面する課題に対応する内容として、いまだ多くの経営者の方からの支持を得ています。