コンサルタントとして独立したい人が増えている理由

コンサルタントとは、”ノウハウやアドバイスを提供することによって対価をいただく”商売や職種のことを指しています。

コンサルタントと一口にいっても、対象とする顧客によって、働き方や独立して成功する方法は大きく異なってきます。

たとえば、企業向けに経営コンサルタントとして独立する場合、対象顧客の規模によって以下のように分けられます。

社員数千人~の大企業向けの経営コンサルタント

社員数千人~の大企業であっても、経営の一切合切をすべて自社の経営陣で行っている会社は稀であり、多くの場合、経営コンサルが様々なアドバイスや提案を行っています。

大企業はコンサルタントに多額の報酬を支払っていますが、経営コンサルタントとして独立し、大企業の経営陣向けにコンサルティングをしようとするのは極めて困難と言えるでしょう。

なぜならば、この市場でのメインプレイヤーは、マッキンゼー、ボストンコンサルティングに代表される外資系の戦略コンサルティング会社や、日本総研、大和総研など国内のリサーチ会社だからです。ここに単体の経営コンサルタントとして参入するのは無謀ですし、無理です。

一部例外として、そういった大企業向けのコンサル会社に勤めており、卓越した実績を残している人(大前研一さんに代表される)であれば、独立後もその名声を頼って依頼が来るかも知れません。

社員1,000人以下の中小企業向けの経営コンサルタント

通常、コンサルタントとして独立し、企業向けに経営のコンサルティングを行う場合、中小企業向けに展開していくことが多いでしょう。大企業で専門的な知識や経験を積んだ人が、同業種の中小企業向けにコンサルティングをする、士業から派生してコンサルティングを行う、完全に独立独歩のコンサルタントとして実績を積むなど、さまざまなキャリアの人たちがこの市場に存在します。中小企業向けに特化したコンサルティング会社の大手もある一方、市場規模は大きく、個人が独立して活躍できる余地は多分に存在します。

コンサルタントで独立するにあたってよくある質問(収入や資格等)

最初に、コンサルやコーチになりたい人に良くある疑問、質問にお答えします。

コンサルとして独立するために資格は必要か?

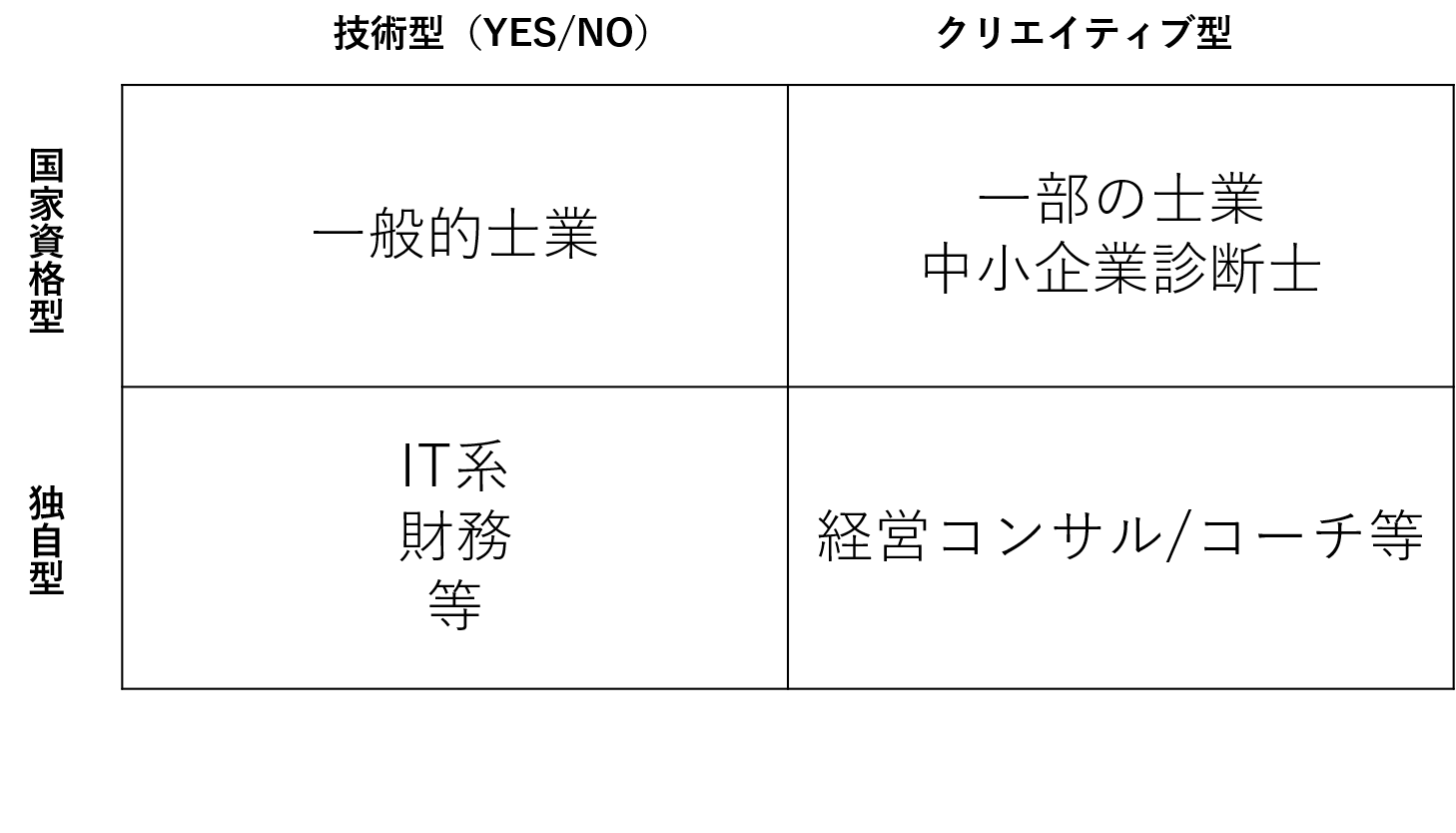

一番多い質問がこれでしょう。結論から言えば、分野と資格の種類によると思います。以下の図をご覧ください。コンサルタントのタイプ分けをしたものです。大きく分けると技術型、YES/NOという答えがある問題の解決をする人たちと、答えがないクリエイティブ系の問題を解決をする人たちがいます。このうち、技術型の問題に対処するには、一定の知識が必要なので資格があったほうが良いでしょう。一方、クリエイティブ系は資格勉強したところで問題解決ができるわけではないので、必ずしも資格が必要とも言えません。

ただ、原則として、”資格を持っているからクライアントがやってくるわけではない”、ということは理解しておいたほうがよいでしょう。クライアントからすれば、その人がどんな資格を持っているか?よりも、どんな人物(人柄)であるか、どんな情報を発信しているか、どんな問題を解決してくれるか?のほうがよほど重要です。

コンサルタント養成塾に通ったほうが良いか?

世の中には、コンサルタントになるための養成塾がたくさんあります。むしろ、実際のクライアントにコンサルティングをしている人よりも、コンサルタント養成塾を開催している人のほうが多いのではないか?というくらい流行っています。これも結論から言えば、どこに通うか?によるでしょう。

世の中にはコンサルタントと名乗りながら、”コンサルタント養成講座”を本業にしている人たちがたくさんいます。ほとんどエンドユーザー向けのコンサルティング経験が無いにも関わらず、コンサルタントになって売り上げを上げる方法ばかりを教えているのです。こうなってしまう理由は、コンサルタントとして、クライアントを見つけて結果を出すよりも、コンサルタントになりたい人を見つけ、彼らに教えるほうが簡単だという事実にあります。

さらに問題なのは、そういった養成講座に参加した人が、同じようにコンサルタント養成講座を開催しているということです。こういうところには通ってはいけません。

コンサルタントとして成功するために必要なスキルは?

コンサルタントに必要なスキルは何でしょうか?これも対象とする分野によりますが、あらゆるコンサルタントに必須のスキルは何か?と言われれば、帰納と類推だと思います。

帰納というのは、具体的な事例から一般的な法則を導き出すことです。たとえば、「A社でB社で同じような問題が起こった。これは背景にこのような共通した原因があるのかもしれない」という感じです。

一方の類推は、「C社でも同じような原因が見受けられ、同じような問題が将来起こるかもしれないから今のうちに対処しなければ」と考えていくことです。

要は、物事の抽象化と具体化を繰り返して自分の知恵を高めていくことです。ちょっと難しいかもしれませんが、これさえできればコンサルタントとして成長していくことができます。

コンサルタントとして独立したら収入はどうなる?

コンサルタントとして独立する際、一番気になるのは収入ではないでしょうか?これに関しては、誰を対象にするか?単価をどうするか?どういう解決策や成果を出すか?どれだけ集客できるか?契約形態をどうするか?等様々な要素によって決まってきます。詳しくは後述しましょう。

コンサルタントとして独立し、失敗する人の典型例

コンサルタントとして独立したい人は多いですが、正直、それだけで十分な収入を実現できる人は非常に少ないです。私とSNSでつながっている人の中にも、コンサルタントとして独立した人は多いですが、いつの間にかまたどこかに雇われている、という人が少なくありません。通常の起業では10年以内に9割が倒産すると言われていますが、コンサルタントとして独立する場合も似たようなものでしょう。(コンサルタントという職種は気軽に独立できてしまうだけに、もっと成功確率は低いかも知れません)

そこで以下にコンサルタントとして独立したものの、失敗してしまう人のパターンをご紹介したいと思います。

勉強好きだが、肝心のクライアント不在

コンサルタントになろうとする人は、勉強好きの人が多いようです。そのため、中小企業診断士に代表される国家資格や様々な民間資格の取得に余念がない人が多いです。また、コンサルタント同士の勉強会などにも足繫く通っている人もいます。コンサルにとって知識は武器であり、勉強好きであることは素質として欠かせません。しかし一方、勉強することに忙しく、肝心のクライアント獲得のための活動が疎かになっている人も多いようです。知識を学ぶのはあくまでクライアントの問題を解決するためです。そのクライアントがいないのに、流行っているから、コンサル仲間が受けているから、というような理由で様々な講座や資格取得に忙しくしているのは賢明な働き方とは言えません。

顧問や相談役的な立場を目指すが、案件獲得のとっかかりとなる強みが無い

コンサルタントとしての契約には、大きく分けると2種類あります。

一つ目は、期間限定のプロジェクト型契約です。例えば3か月や半年等期間限定で特定のプロジェクトを推進します。

二つ目は、経営陣の相談役として期限なしの契約を結ぶことです。一般には顧問契約と呼ばれています。コンサルタントにとって2種類のうち、どちらが良いかと言うと、顧問契約です。なぜならば、一度クライアントを獲得すると継続的に月次顧問料が入り、収入が安定するからです。顧問先を数社獲得すれば普通の会社員以上の収入は得られるようになります。

そこで見込みクライアントに顧問契約を提案するわけなのですが、多くの場合、失敗に終わります。なぜならば、会社の経営者からすると、顧問契約というのは、基本的に元から付き合いがあり、信頼がおける人に頼むものだからです。コンサルタントとして独立したばかりの人にいきなり顧問契約をお願いするということはまずありません。

そこで、顧問契約へのとっかかりとして、プロジェクト型の契約を勧めるわけなのですが、これもよっぽどの強みがなければ、契約が取れません。たとえば、中小企業診断士です、と名乗ったところで、”そうですか、いったいどんなことでわが社に貢献してくれるんでしょうか?”と言われてしまいます。他のコンサルタントにはない、独自の強みが無ければ、顧問契約のとっかかりさえ掴めないのです。

安売りに走り、忙しいけど儲からない

独立した当初は、”実績もないので自信が無い”というのは当然かも知れません。しかし、だからといって、コンサル料金をあまりに低く設定してしまい、自分の能力を安売りしてしまうのは問題です。コンサル契約は基本、時間契約なので、料金を下げるということは、自分の時給を下げる、ということになります。時給が低ければ、”忙しいけど儲からない”という状態になります。そうなると、勉強する時間も新たなクライアントを獲得する時間も無くなり、尻すぼみになってしまうでしょう。

コンサルタントというより、単なる作業要員として使われている

これも独立したばかりのコンサルタントが陥りがちな間違いです。コンサルタントは基本的にアドバイスや提案の成果に対して対価をいただく職業です。にもかかわらず、本来、クライアント企業の社員がやるべき仕事を肩代わりして資料作成の作業に追われている人も多いようです。この状態はコンサルタントというよりも、一時的な”作業要員”として雇われているに過ぎません。

作業要員になってしまうと、ここから抜け出すのは困難です。作業に膨大な時間を取られるものの、対価はそんなにいただけないでしょう。この場合も時給が低くなり、尻すぼみに終わる可能性が高いです。

①コンサルタントとして独立して成功するための心構え

まず実際にどうやって活動するのかを考える前に、次のようなことを決めておくとよいでしょう。

自分のストーリー:なぜコンサルタントをしているのか?

ストーリーとは、あなたがなぜコンサルティングの仕事をしているのか?という理由です。稼げるから、とか、自由に仕事したいから、という理由でコンサルティングをしている人に依頼したいと思う人はいませんね。

なぜコンサルティングの仕事をしているのか?というストーリーは、クライアントがあなたを選ぶ理由にもなる非常に大切なものです。特に経営者向けのコンサルティングは、提供する側も全人格で取り組む必要があります。その時に、あなたのストーリーがなければ支援することができません。

収益目標と時給

次に目標を決めましょう。このビジネスでどれだけの収益を得たいのでしょうか?それによって、働き方やメニューの設定が変わってきます。

たとえば、年商で3000万円を目標にしたとしましょう。この場合、10社と300万円ずつ契約する方法もありますし、3社と1000万円の契約をする方法もありますし、1社と3000万円を契約する方法もあります。(ほかにも教材販売したり、会員制度にしたりしてレバレッジをかける方法もあります。詳しくは後述)

とにかく、コンサルティング業を維持し、自分が望む人生を送るために、どれくらいの収益が必要なのかを考えましょう。

また、どれくらいの稼働時間でその収益を得たいのかも大切です。つまり、自分の時給の計算をすることです。年商3000万円だけど、毎日朝から晩までめちゃくちゃ忙しい、というのであれば起業したことを後悔してしまうかもしれません。自分の時給を10万円と設定している人は、年間で300時間稼働すれば年商3000万円に到達しますが、2万円であれば1500時間必要です。

顧客はだれか?

そしてあなたが対象となる顧客像を明確にしましょう。すでに取引がある顧客がいるのであれば、同じような悩みを抱えた人が対象になるかもしれません。

顧客を明確にする際には、”あなたはどのような人たちを支援したいのか?”というインサイドアウトのアプローチが大切です。どこどこの顧客はお金を持っているから、とか、この市場は儲かりそうだから、というような外部要因で顧客を選ぶと、長続きしません。

コンサルティングの仕事は一生できるので、多くの人にとって、単なる仕事というよりも、ライフワークとなる可能性が高いです。なので、ストレスなく、長期視点で取り組むことが大切です。そう考えれば、本当に自分が情熱をもって支援したい人を相手にすることが必要なのです。

自分の立ち位置を決める

クライアントに対する自分の立ち位置を決めましょう。コーチとコンサルタントの違いも立ち位置の違いです。この両者、どちらともクライアントの目標達成を支援する、という意味では同じ仕事ですが、立ち位置が違います。

たとえば、クライアントの目標が「自転車に乗れるようになる」というものだったとして、コンサルタントがやるのは、自転車に乗るためのハウツーを教えることです。一方のコーチがやるのは、自転車に乗れるようになるまでサポートすることです。

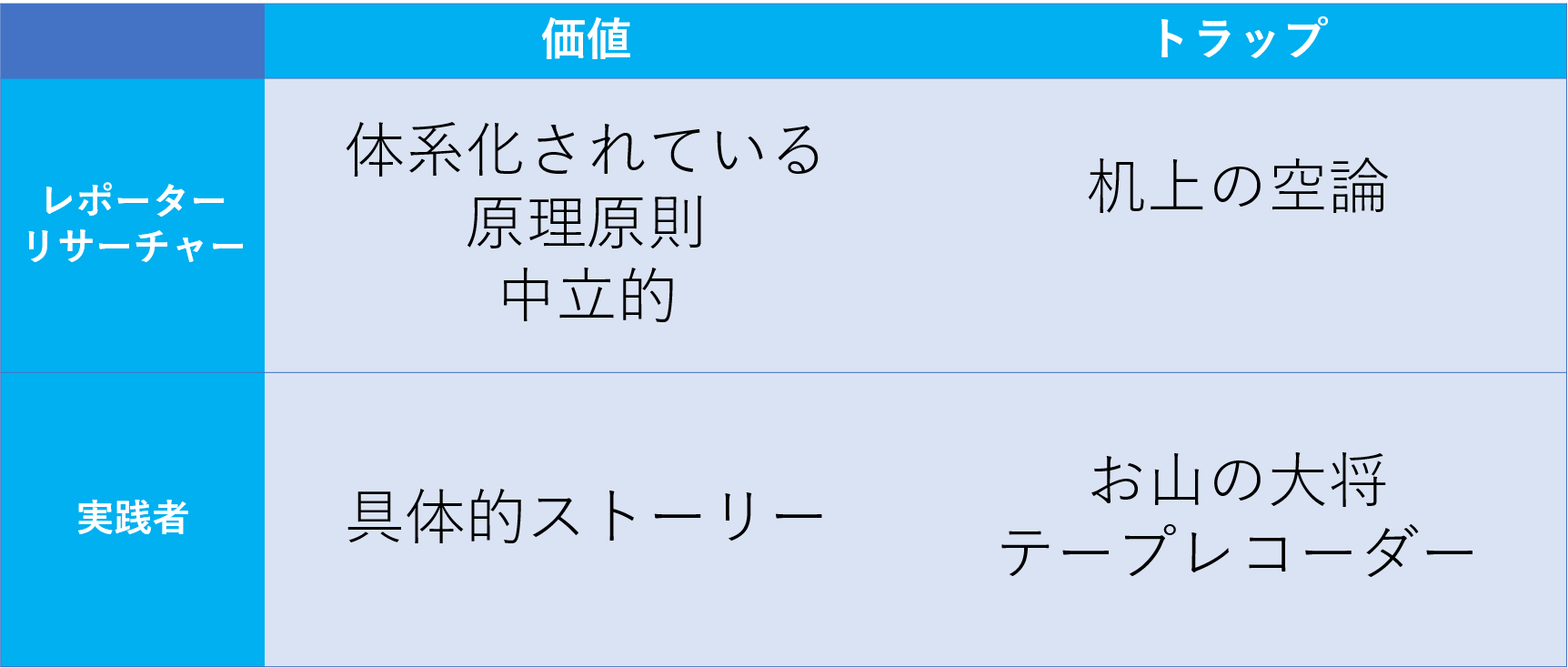

また、別の切り口として「リサーチャー」と「実践者」の違いというのもあります。これはブレンドン・バーチャード氏という有名な講演家が言っていた話です。

リサーチャーというのは、様々なデータや過去の情報を分析し、成功法を見つけだし、それに基づきアドバイスする人です。

一方の実践者は、自分が経験してきたこともとにアドバイスする人です。

一般には、自分が実践したことしかアドバイスできない、と思われていますが、リサーチャーとして成功しているコンサルタントも多数います。たとえば、「ビジョナリーカンパニー」を書いたジムコリンズ氏は、現代最高のビジネス思想家と言われ、超有名なコンサルタントでもありますが、彼自身は、ビジョナリーカンパニーといえる会社を築いたわけではありません。彼は様々なデータや過去の情報を分析し、どうすればビジョナリーカンパニーになれるのか?という成功法を見つけ出したリサーチャーなのです。

また、コンサルタントではないかもしれませんが、「思考は現実化する」を書いたナポレオンヒル氏もリサーチャーとして成功しました。彼は大富豪のカーネギーから、成功者たちの共通項目を見つけなさいというプロジェクトを受け、研究に研究を重ねて成功者になる方法を導き出したのです。

リサーチャーも実践者も一長一短があります。

リサーチャーの価値は、教えが体系化されているということです。逆に、リサーチしたことを体系化しなければコンサルタントやコーチにはなれません。弱点としては下手すれば机上の空論で終わり、クライアントから相手にされないことです。

実践者の価値は、何よりも具体的なストーリーがあることです。逆に自分が実践してきたこと以外のことは教えられず、自分よりも後進の人しかクライアントにならない、つまり、お山の大将になってしまうという可能性もあります。また、いつも自分の経験談しか話さないというテープレコーダーになる可能性もあります。

大事なのは、リサーチャー、実践者、両者の良いところ取りをすることです。

リサーチャーとしてスタートした人は、自分自身で実践し、実践者としての経験を積みます。実践者としてスタートした人は、様々なことを学び、自分の体験とつなげ、より体系的に自分の知識や知恵を伝えられるようにすることです。

私自身は最初はリサーチャーとしてスタートしました。海外のインターネットマーケティングの情報を調べまくり、それをクライアントに伝えていたのです。その後、自分でも商品を販売したりして実績を積みました。

②コンサルティングのコンテンツ(商品)開発

コンサルティングで独立したいと思ったら、最初に取り組むべきことはコンテンツ(商品)開発です。コンサルタントにとって、コンテンツとは商品そのものです。要は、何をクライアントに提供するのか?ということです。

私たちの例でいえば、

”仕組み経営:仕組みで永続する会社を創る方法”

というのが商品(コンテンツ)です。

この商品(コンテンツ)に力がなければ、クライアントはあなたに依頼したいとは思いません。

非常に多くの専門経験をされた方であっても、その経験が商品になっていなければ、クライアントは価値を感じることができないのです。

あれこれ言うよりも、具体的に何をすべきかを見ていきましょう。

クライアントの入口と出口を決める

まず、クライアントの入口と出口を決めましょう。あなたの役割は、クライアントを入口から出口まで導くことです。

クライアントの入口とは、クライアントがあなたの目の前に来た時の状態です。クライアントは何か理由があってあなたのところにやってきたわけなのですが彼らはどんな状態ですか?

- 何に困っている?

- 何がしたい?

- 何を節約したい?

- 何を実現したい?

- 何を体験したい?

- 気が付いていない問題は?

ということを考えてみましょう。

そして、クライアントはあなたのコンサルティングを通じて出口に向かいます。あなたのコンサルティングを受けた後、クライアントはどういう状態でしょうか?

- 何が得られるのか?

- 何が出来るのか?

- どんな感情になるのか?

あなたのコンテンツ(商品)は、この入口と出口を結びつけるための方法論です。それをコンサルティングで提供していくわけです。

コンテンツを文書化する

このコンテンツ(商品)は可能な限り文書化してまとめておくことが大切です。

その文書化されたものは、あなたにとって貴重な知識の源泉となりますし、クライアントにとっては安心材料になります。

私たちの仕組み経営でも、社長が不在でも成長するための方法論を数十のカリキュラムにしてまとめてあります。

基本的に、入口と出口のギャップが大きく、明確であるほど、契約単価が上がりやすい傾向にありますので、この設定はじっくり検討しましょう。

コンサルメニュー開発

次にメニュー開発です。普通、どんなビジネスでもメニューがあります。しかし、意外なことにコンサルタントは、このメニューを持っていない人が非常に多いのです。メニューがなければクライアントはあなたに何を頼めるのかがわかりません。

また、契約金額もクライアントの懐事情を見て変える人がいます。これは非常に嫌われるやり方です。反対の立場になってみればわかりますよね。同じ商品を買うのになぜ金額が異なるのでしょうか。というわけで、コンサルタントにもメニューが必要です。

メニュー作りで必要なのは次の点です。

価格

まず価格です。これは松竹梅のようにいくつかの価格帯を用意してもいいでしょう。

所要時間

結果を得るためにどれくらいの時間がかかるのか?をメニューに明記します。

入口と出口

これは先ほど考えたものです。対象者と得られる結果を明確にします。

プロセス

入口から出口まで行くためのプロセスを書きます。ステップ1はこれをやって、ステップ2はこれをやって、という感じです。プロセスが明記されていることで、クライアントは信頼感を感じ、安心して申し込むことができます。

名づけ

コンサルタントは目に見えないものを売っているので、名づけが非常に大切です。しかし、これをおろそかにしている人が非常に多いです。名前を付けるべきは、以下の4つです。

商品(コンテンツ)

私たちの場合であれば「仕組み経営」というのが名前です。この名前は元々商品名でしたが、いまでは社名にもなっています。

メニュー

各メニューにも名前を付けます。私たちの場合には、「仕組み経営導入パッケージ」や「仕組み経営実践会」などの名前があります。

ノウハウ

あなたが持っている様々なノウハウに名前を付けます。たとえば私たちの場合で言えば、「モチベーションの神話」「三位一体の仕組み化」「金太郎あめ理論」などたくさんあります。このようにノウハウに名前を付けることで外部から見たときに価値を感じやすくなりますし、クライアントとの共通言語ができます。

肩書き

コンサルタントが自分につける肩書です。私たちの場合には、「仕組み経営コーチ」という肩書になります。

補足:名づけの注意点

既知の言葉の組み合わせにする

名づけの原則は、既知の言葉の組み合わせにすることです。

「仕組み経営」は、「仕組み」+「経営」ですし、私が昔インターネットビジネスをしていた時には、「海外インターネットマーケティング」=「海外」+「インターネットマーケティング」というドストライクな名前を使っていました。

商標をチェック

これは基本ですが、商標をチェックして使える名前か確認しましょう。

語呂(言いやすさ)

繰り返し口に出してみて言いやすいか確認しましょう。

わかりやすさ

よくありがちな名づけの間違いとして、誰も知らないような海外の言葉や複雑な造語を作って肩書などに付けることです。オリジナリティのある名前にしたいという気持ちはわかりますが、パッと見て何をしてくれるのかわからないのは問題です。

③コンサルタントの集客&営業方法

コンテンツが決まってきたら、次は集客でしょう。多くのコンサルタントが苦手とするのがこの集客です。中には集客コンサルタントを名乗っていながら、自分自身の集客に悩んでいる人もいて、まったく笑えません。そのため、コンサルタントのために集客講座などがめちゃくちゃ乱立しています。

コンサルタントというとなんだか偉い人のように見えて、何でも得意なように思えますが、そうではありません。はっきり言って、私たちが言うところの職人型ビジネスに陥っている人がほとんどです。自分の専門領域には詳しいものの、経営のプロではなく、集客に関しては素人の人が多いでしょう。

コンサルタントのための集客&営業方法は大事なのですが、ボリュームが多いので別の記事にしたいと思います。以下からご覧ください。

④コンサルティングの提供方法の確立

ここまできたら次のステップは、実際にクライアントにコンサルティングの提供をすることです。このステップは、それぞれのスタイルやパターンがありますので、一概には言えません。ただ、一般的には次のように細分化できます。

1.契約

まずは契約です。契約書がないと後でもめますので、ひな形を用意しておきましょう。正式には専門家に任せるのがいいですが、内容としては以下のような項目を含めます。

- 目的

- 業務範囲

- 時間軸

- 成果物

- 金額

- 顧客とアドバイザー双方の期待

2.アセスメント

アセスメントは契約前にやることも多いですが、契約前に行ったとしても、再度詳しく行います。アセスメントで行うべきことは以下の通りです。

- 本当の課題の発見

- 利害関係者の把握

- クライアントの改善意欲の把握

- クライアントの能力や性格の把握

- 改善への方向性を決定

できればアセスメントシートなどを用意し、それに沿って行うようにしましょう。

3.実行計画

契約期間で何を行うのか?という実行計画を立て、クライアントと共有します。

4.実行

あらかじめ作成したコンテンツや実行計画に基づいて、セッションを行っていきます。

5.継続・再開

経営顧問のような長期契約が前提の場合を除いて、コンサルティングには期間がありますので、いずれ継続かそこで終わりかの選択になります。継続する場合には、次なる目標と実行計画を立てて継続します。終了した場合でも、クライアントとの接点は継続しておく仕組みを持っておくようにしましょう。あなたが新しいコンテンツを開発したときに再開してもらったり、紹介が生まれたりすることがあるからです。

コンサルティング時の注意点

コンサルティングのスタイルはひとそれぞれなのでここでは詳しく述べませんが、注意事項としては以下のようなことが挙げられるでしょう。

具体的なストーリーや出来事をヒアリングする

ヒアリング能力はコンサルタントにも必須のスキルです。アセスメントの時にも必要になりますし、セッション時にも必要です。

ヒアリングは可能な限り、具体的に聞くことです。具体的なアドバイスは具体的な問題に対してしか出来ません。

たとえば、法人向けにコンサルティングしている場合、クライアントが「社内のコミュニケーションがいまいちなんですよね」と言った場合、すぐに「では〇〇をしましょう」というように提案するのではなく、「具体的に誰と誰のコミュニケーションがうまくいっていないのか?コミュニケーションとは何のコミュニケーションか?」というように具体的に事象を掘り下げていく必要があります。

話過ぎない

たいていのコンサルタントは自分が話し過ぎています。これは、クライアントのセッションで沈黙するのが怖い、という心理から生まれる現象です。

「沈黙してしまう=自分がいいアドバイスをできていない=自分が価値を感じてもらえない=契約を切られてしまう」という理屈です。

セッション中に沈黙するのは、確かにコンサルタントのせいの時もありますが、単にクライアントが考えているだけ、ということもあります。特に男性は沈黙して自分で考える時間が必要な人が多いものです。

コンサルタントの役割の一つは、クライアントがこれまで考えたことのないことを考えるきっかけを与えることでもあります。なので、沈黙を恐れず、しゃべりすぎないようにしましょう。

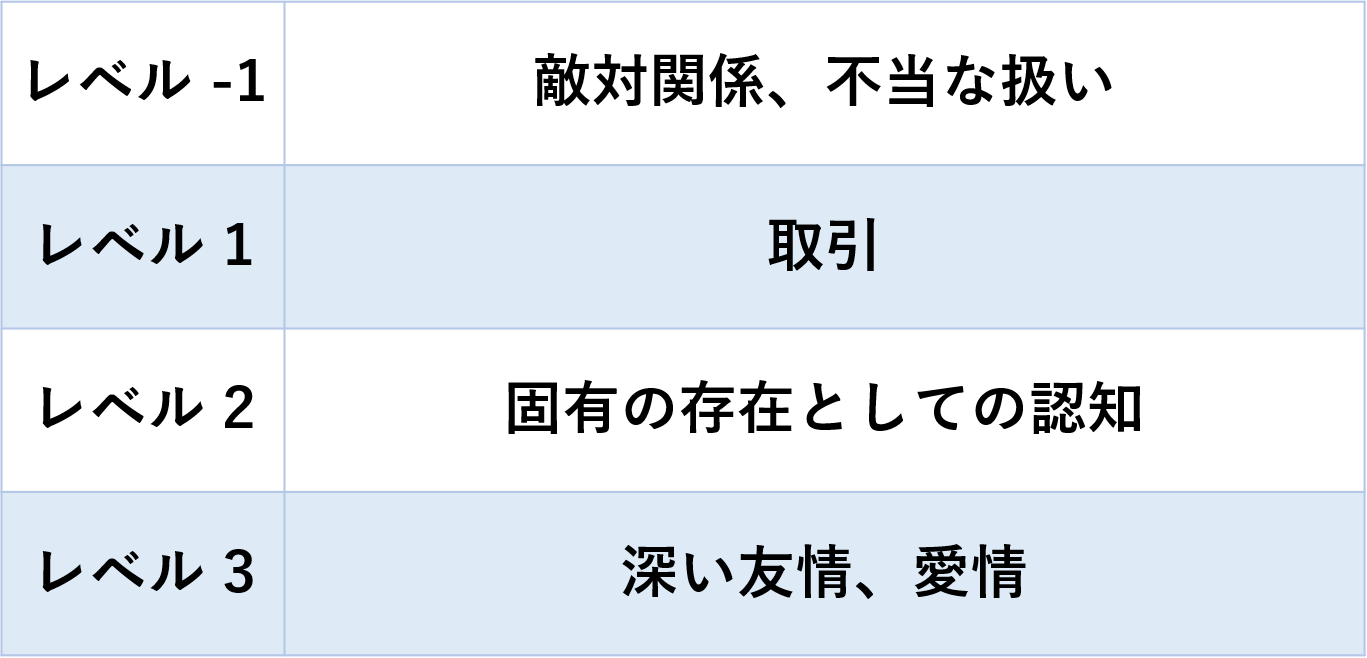

付き合いの深さ

クライアントと信頼できる関係になるのは必須なのですが、あまり近づきすぎてもよろしくありません。人間関係の深さは次の4つに大別できます。

レベル-1は論外として、レベル1は、本当に物の売買をしている感じです。このレベルだとクライアントは深い悩みや不安を打ち明けてくれることがありません。

家族や昔からの親友はレベル3になりますが、彼らにコンサルティングを提供するのはなんかやりずらいですよね。

したがって、このうち、コンサルタントとクライアントの関係性で適しているのはレベル2です。

⑤コンサルティング業をスケールさせる

ここからはオプションです。ここまでやりたくない人はやらなくてもいいでしょう。ただ、より目標を大きく持ちたい人には必要なステップです。

コンサルティングは非常に属人的要素が高い仕事なので、スケールさせるのが難しいですね。有名なコンサルタントでも、朝から晩までクライアントを回り続けている人もいます。それはそれでいいと思いますが、もっと多くのクライアントに価値を提供し、かつ自分の時間のゆとりを作りたいのであれば別の方法もあります。

ここではコンサルティングをスケールさせるためのいくつかの方法をご紹介していきます。

教材販売

教材販売は、自分の時間を使わずに売上を増やす一番簡単な方法です。私も昔は海外の教材を買いまくって勉強しましたので、コンサルタントに依頼するのではなく、教材を買って自習したい、というニーズは一定数存在します。一方、いまは多くの情報がyoutubeなどで無料公開されていますので、教材として販売できるレベルの内容を作ることはハードルが上がっていると言えるでしょう。

会員制度

月々数千円くらいの会員制度を運営する方法です。これも古今東西鉄板の収益モデルといえます。

グループコンサルティング

コンサルティングを1:1ではなくグループで行う方法です。これが有効かどうかは、対象とする顧客層やコンテンツによるでしょう。

認定制度

自分のノウハウをのれん分けして、認定コンサルタントを増やしていく方法です。仕組み経営でもこの方法を活用しています。認定制度のメリットはブランドが広がりやすく、これまでリーチできなかった顧客層にリーチできることです。一方のデメリットは、コンテンツや認定制度の作りこみが大変なことです。これは得手不得手があるでしょう。

コンサルタントを社員として雇う

自社の社員としてコンサルタントを雇っていき、スケールさせていく方法です。十分な収益が見込めるのであれば確実にスケールできる方法です。ただし、雇った彼らが自分と同じようにコンサルティングをできようにするトレーニングの仕組みが必須です。また私たちのように、クライアントが経営者の場合、自分自身が会社の代表をしていない人からは受けたくない、という人もいますので注意が必要です。

これらそれぞれの詳細については、それ単体で教材になるくらいの内容なので詳細はここでは述べません。ただ、独立時から、方向性としてどのようにしていくかを考えておくことは大切でしょう。

実績あるコンテンツを基にコンサルタントとして独立し、成功したい人へ

先述しましたが、仕組み経営では認定コーチを募集しております。すでに実績あるコンテンツを基に起業することもできますし、ご自身のメニューに追加することもできます。以下からぜひ詳細をご覧ください。