全社会議とは?

私たちが会社の仕組みづくりをお手伝いする中で、全社会議を行うことをおすすめしています。全社会議によって、会社の雰囲気も良くなり、会社の文化も醸成され、それが会社の業績につながっていくわけです。

今回は全社会議の目的や内容、失敗しないための仕組みづくりやオンライン開催時の注意点などをご紹介していきます。

全社会議とは、全社員が参加する定例会議のこと

全社会議とは、文字通り「全社員が参加する定例会議」のことです。ここでポイントになるのは、全社員が参加するということです。特段の事情がない限り、必ず全社員が参加するということが前提となります。

そしてもう1つのポイントが定例会議、つまり定期的に開催する会議ということです。全社会議を思いつきでやっても効果的とは言えません。毎年決まった時期に開催する、あるいは3ヶ月に1回など、定例で行っていくことが非常に大切です。それによって会社の経営にリズムが生まれ、会社の文化が高まっていきます。

全社会議は英語でいうと、All Hands Meeting

全社会議は英語でいうと、All Hands Meetingと言います。直訳すれば、「すべての手の会合」ということなので、全社員の手を合わせる会議と言えますね。

全社会議の目的とは?

「どうしても会議が苦手だ」という経営者の方の声も耳にします。事情を伺ってみると、どうしてもダラダラした会議になってしまい、社員から「こんな会議に何の意味があるの?」という不平不満が出ることがあるようです。

そうなってしまわないように、全社会議の目的を最初に明確にしておく必要があります。みなさんの会社の現状や方向性に合ったものであればいいわけですが、代表的なものをいくつか挙げておきます。

ビジョンや戦略、計画を共有する

まず「自社のビジョンや戦略、計画を共有する」ことです。特にリモートワークが日常化してくると、社長や経営幹部と直接話す機会が少なくなり、会社のビジョンや戦略、いわゆる長期的な目標や将来へ向けた計画が、なかなか一般の社員に伝わらないというのが現状だと思われます。それを全社会議を通じて定期的に共有するわけです。

社員に安心感を与える

2つ目が「社員に安心感を与える」ことです。情報がないと社員は不安になります。ですから、全社会議で会社の現状や情報をきちんと開示して提供し、社員が安心して働けるようにします。

関わりを強める(エンゲージメント)

そして「関わりを強める」ことです。これは「エンゲージメント」という言葉で表現されます。リモートワークの環境下では、特定の人としか話さずに業務を行うことが多くなります。出社していればランチに行ったり、廊下で出会うなど、偶発的な出会いがあります。他部署のスタッフやこれまであまり接点がなかった社員と交流することで、いろいろなアイデアが生まれたりすることがありますが、リモートワークだとそういうチャンスに恵まれなくなります。

また、仕事上で関係している一部の人としか会話がなくなると、「会社に所属している」という帰属意識が薄まっていき、様々な不安を抱えてしまうことがあります。その結果、離職率が上がっていく恐れもあります。そういう意味で、全社会議を定期的に行い、他の社員との交流を促すことによって、会社との関わりを強めるわけです。

アイデアを引き出す

「アイデアを引き出す」という目的も考えられます。社員からアイデアを引き出すということです。全社会議では経営陣が一方的に話すだけでなく、社員から現場の声を引き出して経営に生かしていくことを検討しましょう。

作業に没頭する(Working IN)のではなく、外から捉える(Working ON)

最後に「作業に没頭するのではなく、外から捉える」ことです。これは私たちの独自の言葉で「Working IN Business」と「Working ON Business」に分けているのですが、一般社員の人は、いつも同じような作業をしていることが多いので、どうしても目の前の仕事に集中しがちです。

そうではなく、全社会議という場で、より大きな観点から会社の経営や世の中の状況、他の人が働いている状況を知ることで、全体の中での自分の仕事の位置付けを認識することができるのです。これが「外側から捉える」という意味で、これによって自分の将来をよりよく考えることができるようになります。

失敗しない全社会議のポイント

意見出しがしやすい雰囲気を作る

事前にゴールやアジェンダを共有する

全社会議の目的を全員が理解している

ファシリテーターを決め、役割を定める

- 対話が促進され、議論が活発になる

- 会議の目的から逸脱しなくなる

- 意見を出しやすい雰囲気をつくり、ポジティブな議論につながる

- 時間管理が徹底され、議事進行がスムーズになる

全社会議の内容(アジェンダ)とは?

では、この全社会議は何をやるのか、参考となる内容、アジェンダをご紹介したいと思います。

どこに向かっていて、今どこにいるのか(ビジョンと進捗)

まず「どこに向かっていて、今どこにいるのか」という、会社のビジョンとか現在の進捗を共有するということです。さっき言ったとおりで、全社会議の大きな目的は、長期的な展望をみんなに伝えることです。だからこういう会社のビジョンはこういうとこに向かっていて、それに対して今こういう状況にあるというのを定期的に社員と共有していくのが大切だと思います。人はどこかのタイミングでどこかにたどり着くという目標がないと、仕事に対して動機付けがされないわけです。そういう状況にならないように全社会議でビジョンと進捗を共有していくということです。

なぜそのビジョンなのか

そして「なぜそのビジョンを目指してるのか」という、ミッションとか使命感みたいなものを共有することです。目標があってもそれに対して目的がないと、人って動かないんです。なので、こういうビジョンがある、なぜならば自分たちはこういうことを目的としているからだと理由付けをしてあげないと、なかなか人は動機付けされないわけです。それを全社会議でやってあげるんです。

ビジョンとか目的の話は日常の仕事の中ではしないので、どうしても目の前の仕事の内容とか作業とか直近の案件の話とか、そういう細々した部分だけに話が行きがちなんですけれども、それだと長期的な展望が見えず、働き甲斐が得られないので、全社会議で全体像を見せて、今、自分たちが何をやっているかをあらためて認識してもらうことが大切だと思います。

短期的な計画

そしてビジョンだけじゃなくて「短期的な計画」、例えば3カ月後、半年後の計画も必要になってきます。

誰がどの仕事をしているのか(部門ごと発表)

「誰がどの仕事をしているのか」も、会社が大きくなればなるほど分かんなくなるので、こういうことを共有する場も設けてあげるといいと思います。やり方としては、部門の責任者や担当者が、前回の全社ミーティングからの進捗を報告する、発表する場を設けてあげるといいと思います。それによって特に新しく入った人たちは、会社にはこういう部門もあってこういう仕事をしてる人がいるということを知ることができるわけです。そうすると何かあったときに、その部門の人に聞いたりヘルプをお願いしたりもできます。

何が変わり、何が変わらないのか(方針やルール)

そして「何が変わり、何が変わらないのか」ということです。全社会議の中で、方針やルールが変わったことがあれば共有します。今だとほとんどメールで方針の連絡とかルールの変更とかをやってる会社多いと思うんですけども、なかなか全部見切れないし、覚えてないです。

大切なことは何度も言わないといけないんですけど、メールで何度も言ってもなかなか聞かないっていうかみんな見ないので、そうじゃなくて、こういう全社会議という大切な場で重要なことを伝えます。

「メディアもメッセージである」という有名な言葉がありまして、大切なことは大切な場所で伝えないといけないっていうのもあるんです。なので、重要な方針の変更とか重要なルールの変更がある場合には、全社会議という大切な場所で行います。

自分は何を求められているのか(期待値と役割)

そして「自分は何を求められているのか」です。社員に対して期待値とか役割をあらためて伝えてあげるということです。こういうことができると全社会議としては成功なのかなと思います。

こういったことを全社会議を皆さんのスケジューリングに入れていただくと非常に有意義な会になるんじゃないかと思います。

全社会議をZoomなどのオンラインで行う場合の注意点

次に、オンラインで行う際の注意点です。最近だとほんとになかなか全社員で集まるってことはできないし、あと店舗ビジネスされてる場合には店舗は散らばってるので、一同に集まるって難しいです。1日全店舗休めて、それで集めないといけないっていう話にもなってくるんで、そういうビジネスの場合にはオンラインでやることもぜひ検討するといいと思います。

オンラインで行う場合にはいくつか注意点があります。

ファシリテーター/モデレーターを用意する

まず「ファシリテーター/モデレーターを用意する」ことです。オンラインでやる場合には、機械に慣れてない人はなかなか入れなかったりミュートにできなかったりするので、そういう機材のヘルプも必要だし、全体の進行役も必要になるんです。そういう意味で誰かファシリテーター、モデレーターを用意してあげるといいと思います。場合によっては1人だと難しいので、2、3人いたほうがいいっていうケースもあります。

事前にQ&Aを集める

オンラインの場合には、その場で質問を募ってもなかなか出てこないケースが多いです。オフラインで集まったときには、みんなワイワイしてるんで質問しやいんですけど、オンラインの場合って話してる人以外はみんなシーンとしてるんで、発言しづらい雰囲気あるらしいんです。なので、会議の前に、事前に社員の人から経営陣に聞きたいことをQ&Aとして集めて、それに対して答えるという場を設けてもいいと思います。

投票やコメントを募る

オンラインの会議のシステム、ZoomとかGoogleとかMSのやつとかありますけれども、そういうのは大体、投票とかコメント機能が付いてますんで、それを使ってインタラクティブに会議を進めるのが大切です。皆さん分かると思うんですけど、オンライン会議で単に聞いてるだけっていうのは非常に苦痛なんです。1時間ももたないぐらい苦痛なんです。なので、一方的な情報提供にならないように、インタラクティブに進めるために投票とかコメントの機能を使うってのがいいと思います。

開始前のバッファ時間を設ける

例えば会議を10時から始める場合には、9時40分ぐらいから会議のシステムをオープンさせといて、早く入ってきた人は雑談できるような場にしておくといいと思います。そうしたほうが会議全体も進めやすくなると思います。オフラインで行う場合は、大体会場は15分前くらいから開くわけです。そこで早く入ってきた人は、入ってきた人同士で雑談したりおしゃべりします。それで会場があったまって会議がうまくいくっていうこともあると思うんで、それをオンラインでもやりましょうということです。

スライドは多めに

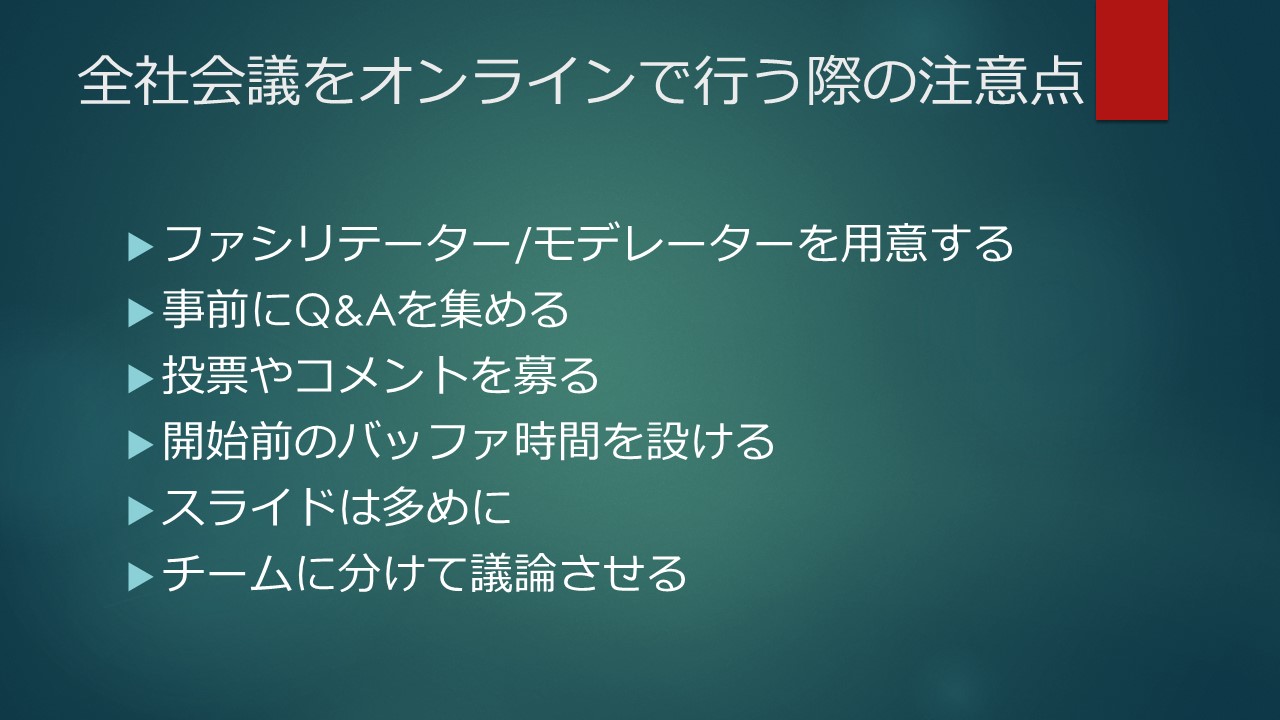

これはPowerPointで何か話す場合の話です。例えば、このスライドを表示するとしましょう。

項目が6個ありますけれども、普通に会場でオフラインでスライド使って話す場合にはこういう書き方でもいいし、スライドに加えて、動画に人が登場して手振り身振りがある場合には、まだ何とか見えるんです。ただ、画面全体にスライドが出ている場合、画面が変わらないですよね。音はもちろん聞こえますけれども、スライド自体が変わらないので、退屈になるんです。スライド全画面でやる場合には画面の動きがないので、なるべくスライドを多くしてスライドの動きを出すのは非常に大切になってきます。

項目が6個ある場合には、1項目につきスライド1個にするのがおすすめです。「ファシリテーター/モデレーターを用意する」で1つスライド作って、次の項目行くときにはスライドを進めて「事前にQ&Aを集める」っていうスライドを別途用意して、っていう感じで6枚にします、この場合だと。そういう感じでスライドをガンガン動かすのが、見てる人を退屈させない1つのポイントなんで、おすすめです。

チームに分けて議論させる

そして「チームに分けて議論させる」ということです。これも退屈させないためのやり方なんですけれども、会議システムでは例えば100人参加してたら20人ごとに分けるとか5人ごとに分けるというのができるんで、そういう機能を使ってチームごとに何かテーマを与えて話をさせるのがいいと思います。

ザッポスっていう、いつも例に出してる会社があるんですけど、そこもAllHandsMeetingを定期的にやっています。そこは全社会議の中で、チームに分かれて会社に対する改善点をチームごとにいくつか出すっていうセッションがあるんです。それによって会議が終わったときには会社の改善点が何十個も出てる状態にすることができるというやり方です。オンラインの場合にもこうすることで、参加者も退屈せずに済みますし、会社としてはみんなからアイデアを募ることができるので、非常に有意義な会になります。そういう意味で、チームに分けて議論するのもおすすめです。

会議は仕組みで行おう

今回は全社会議の目的や内容、失敗しないための仕組みづくりやオンライン開催時の注意点をご紹介しました。ぜひ参考にしてみてください。

仕組み経営では、有意義な全体会議につなげるための仕組みづくりをご支援しています。詳しくは以下からガイドブックをダウンロードしてご覧ください。