リーダーシップを取ろうと思ったら、まずはリーダーシップとは何かを知りましょう。リーダーシップには様々な定義がありますので、それらを見てみましょう。次に、リーダーシップの具体例を「リーダーシップとは逆に何でないのか?」という観点からご紹介します。これらをご覧いただくことで、リーダーシップとは何かがより詳しくわかるでしょう。

次に、逆にリーダーシップとは何でないか?の具体例ご紹介したいと思います。これを確認いただくことで、リーダーシップの意味がより深く理解できると思います。

会社組織の上のほうの階層にいるからと言って、必ずしもその人にリーダーシップがあるとか限りません。私が学びを得ているロビンシャーマ氏は、「肩書無しのリーダーになる」という主張をしています。リーダーになるために、またはリーダーシップを発揮するために、肩書や地位は要らないのです。

たとえば、私自身、会社員時代に初めて名刺にリーダーという肩書がついたときのことを覚えています。とはいえ、その時には部下がおらず、単に役職としてのリーダーだったにすぎません。リーダーとしての役割はなかったわけですね。一方、子供のころから、グループになると自然とリーダーの役割を担う人というのがいましたね。彼らは役職上のリーダーではありませんが、グループ内でリーダーの役割を担っていたと言えます。

そういう意味で、グループや組織の中では、リーダーとしての「役職」は無くても誰でもリーダーの「役割」を担う機会があると言えます。たとえば、会議中に議論が停滞した場合、あなたが前に出て議論を先に進めることが出来れば、その時点ではリーダーとしての「役割」を果たしていると言えるでしょう。

優れたリーダーになりたいと思ったら、そのような「自分がリーダーになれる機会」が生じたときに、それに気づき、行動できるようにしましょう。そうすれば、リーダーになる練習をしてリーダーシップの能力を高めることが出来るはずです。

リーダーというと、多くの人は威圧的で責任感の強いカリスマ的な人物を思い浮かべます。起業家であればスティーブジョブズが典型例でしょう。しかし、リーダーシップを発揮するために、カリスマ性が必要なわけではありません。むしろ、カリスマ性の高さとリーダーシップ能力の高さは反比例するという説もあるくらいです。

詳しくは以下の第五水準のリーダーについての記事をご覧ください。

第五水準のリーダーシップとは?

良く言われますが、リーダーシップとマネジメントは同義ではありません。 リーダーシップとはビジョンを設定することから始まりますが、マネジメントとは、そのビジョン実現に向けて物事を管理することを指します。本来はリーダーシップを発揮すべき立場にある人が、マネジメントしかしていないことで多くの問題が起こります。残念ながら日本の政治家を見ても、それが良くわかりますね。

これもこちらの記事で詳しく書いています。こちらの記事ではスキルの診断項目も付けていますので、ぜひご参考にされて下さい。

リーダーシップとマネジメントの違いを完全解説(スキル診断付)

これは半分正解で、半分間違いです。たしかにリーダーは意思決定をする立場ですが、優れたチームでは、他のメンバーも同じように意思決定を行います。

かつては、リーダーと他のメンバーの間に情報の格差があり、確からしい情報を持っているリーダーが一人いて、リーダーがその情報に基づき意思決定をする。そして、他のメンバーはリーダーの言うことに従う、というのが一般的な組織でした。(いまもあるかも知れませんが)

しかし、いまでは情報はグループや組織内で等しく共有されているため、リーダー1人が意思決定をするのではなく、他のメンバーも自分で意志決定をし、グループや組織に貢献したい、という想いを持つようになりました。

そのため、各メンバーが自ら目標に貢献したい、と思うようにすることがリーダーシップの大きな役割になるのです。

リーダーは必ずしもすべての事柄について自分で意志決定をする必要はありませんし、自分で全てことを行う必要はありません。しかし、チームメンバーが必要な意思決定をし、確実に行動できるようにしてあげる必要があります。

だといえます。

リーダーはチームメンバーを監視し、彼らの働きぶりをチェックすることだと思われることもありますが、これは間違いです。むしろ、監視されているのはリーダーです。チームをリードするときには、自分がリーダーであると見られていることも意識する必要があります。他のメンバーは、あなたが何に注意を払い、何を無視しているかをしっかりチェックしています。

例えば、いくら仕事でミスを犯すな、と伝えても、実際にミスが起こってもそれを指摘しなかったら、メンバーはあなたの言動に一貫性がないと無意識のうちに判断し、仕事でミスを犯すことを気にしなくなってしまいます。リーダーは他のメンバーを監視しているように見えて、実は逆なのです。他のメンバーこそがリーダーを監視しているのです。言動一致が見られなければ、リーダーは信頼を失い、あなたと一緒に働くことの意義を失ってしまうでしょう。そのため、リーダーは常に基準を高く持ち、それをまず自分で守る必要があります。

さらにリーダーシップについて理解を深めるために、リーダーシップ論を見ていきましょう。

ピーター・ドラッカーはマネジメントの生みの親で有名ですが、リーダーシップについても彼なりの哲学を持っていました。ドラッカーのリーダーシップ論には5つの大きなテーマがあります。参考:「Drucker on Leadership」,Korn Ferry.

ドラッカーは、「マネージャーとリーダーの違いは、マネージャーが物事を正しくやることに焦点を当てるのに対し、リーダーは正しいことをすることにフォーカスするところだ」と述べ、正しいことを見つけることが戦略の目標であり、戦略を考案することは常に必要なフルタイムの仕事であると指摘しています。

ドラッカーは、リーダーシップと個人の高潔さを結びつけ、経営の倫理に従うことがリーダーシップの不可欠な要素であると認識しています。リーダーの高潔さが失われた場合、リーダーシップの力は急速に衰える可能性があると警告しています。

ドラッカーは、軍隊を経営リーダーシップの開発モデルとして高く評価しており、実践的な訓練や能力開発、評価制度、合理的な昇進システムの効果的な運用を褒めています。

ドラッカーは、人々を鼓舞する要素を理解することがリーダーシップの鍵であると考えています。従業員の経験や適性、影響力の向上、社会への貢献への欲求が、モチベーション向上に繋がります。

組織の従業員を顧客と見なし、従業員のニーズや要求を満たすことが組織の仕事であると強調しています。この視点から、リーダーは従業員を管理するだけでなく、導く役割を果たす必要があり、そのためには戦略的思考やセグメンテーション、差別化などのマーケティング的要素が必要であると述べています。

コッターのリーダーシップ論では、リーダーシップとマネジメントの違いを明確にし、変革をリードするプロセスを定義しています。変革を進めるためには、以下の8ステップが必要です。

ベストセラーとなったケン・ブランチャードの「1分間リーダーシップ」では、状況対応型リーダーシップ論(SL理論)が展開されています。状況対応型リーダーシップとは、その名の通り、偉大なリーダーは人それぞれが求めるものを提供するという考えの下、従業員の状況や状態によってリーダーシップの取り方を変えるリーダーシップ論のことです。状況対応型リーダーシップでは、従業員を発達レベルによって下記4つにわけ、リーダーはそれぞれレベルに合った4種のリーダーシップのスタイルを使い分けます。詳しくは以下の記事でご覧ください。

サーバントリーダーシップ論とは、ロバート・グリーンリーフにより提唱された、支配型リーダーシップの反対の理論です。Servant(サーバント)とは、英語で「召使い、しもべ」を意味します。「リーダーである人は、まず相手に奉仕し、その後相手を導くものである」という哲学の基、支援型リーダー(サーバントリーダー)は、奉仕や支援を通じて、周囲から信頼を獲得し、主体的に協力してもらえる状況を作り出します。支援型リーダー(サーバントリーダー)には10の能力があります。

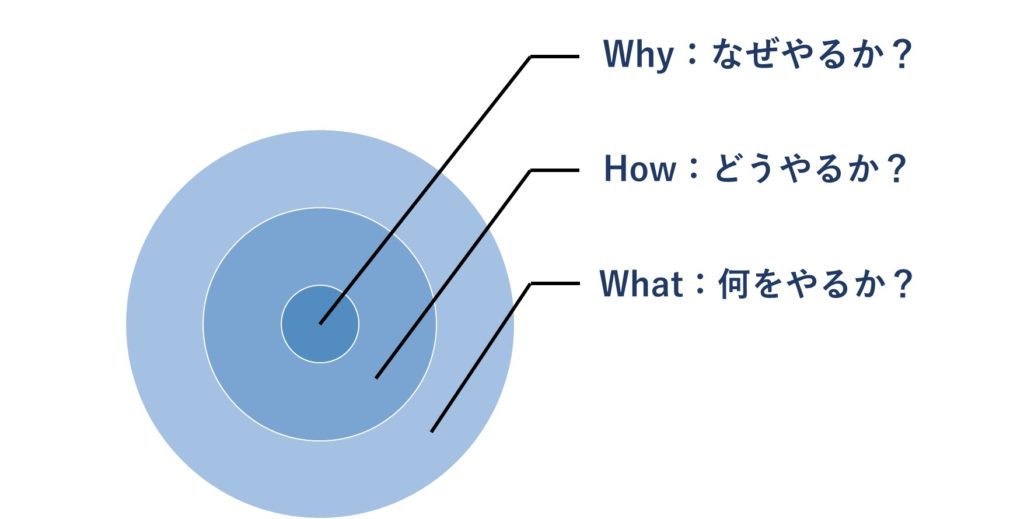

サイモン・シネックはベストセラー「WHYから始めよ」の著者で、アメリカの人気講義シリーズTEDでのスピーチが大いに話題になりました。サイモン・シネックの提唱するリーダーシップ論では、人を動かす原動力について説かれています。その中でサイモンはゴールデンサークルという人間の意思決定と行動のシンプルな仕組みについて解説しています。成功する経営者はこのゴールデンサークルのパターンに基づいて行動しているのです。

ゴールデンサークルには、What(何を提供するのか)、How(それはどのようなものか)、Why(なぜ提供するのか、何を信じているのか)の3つの層があります。サイモンによると、一般的なCMや広告ではWhatとHowのみ伝えることがほとんどですが、成功するリーダーはWhyを最も重視し、hy→How→Whatの順で物事を考え、人に伝えます。

Apple社を例にとると、AppleがiPhoneを発売した時、彼らはまずなぜAppleがiPhoneを作ったのか、どんな信念に沿ってビジネスをやっているかを語りました。人は信念を共有した時に、初めて惹きつけられ、行動を起こすためです。iPhone発売日にストアに早朝から並ぶ人々も、一番に買うことによって、最新のテクノロジーを常に身に着けるという信念を周りに示しているのです。だからこそ、人に信念を伝え、共感・共有を得ることは、最も力強い、人を動かす原動力となるのです。

これは顧客だけでなく、社員にも当てはまります。社員を動かす真のリーダーになるには、まずは社員に自分の信念を共有してもらう必要があります。何の仕事を(What)、どうやってやるのか(How)から始めるのではなく、なぜ/何のためにこのビジネスをやるのか(Why)をまずは伝え、経営者の信念を社員自身の信念と捉えてもらうことができれば、ビジネスは必ず成功します。

サイモンシネックは、真のリーダーシップとは以下のような状態だと語っています。

”導く人はみんなを動かすことができ、みんなが従うのは、「しなくてはいけない」からではなく、「そうしたい」からなのです。”

世界的ベストセラー『EQ こころの知能指数』の著者であり、心理学者のダニエル・ゴールマン氏は、6種類のリーダーシップスタイルを提唱しています。最高の成果を出しているリーダーは、特定のリーダーシップ・スタイル(emotion style)に依存しているわけではなく、状況の変化に応じてたえずリーダーシップの種類を変えていることが判明したとのことです。

リーダーが夢を持ち、その夢に向かって周囲を動かすというスタイル。このスタイルのリーダーは自信があり、他の人を共感させることが出来ます。主には会社の変革期、新しいビジョンを必要とする状況において有効なスタイルとされています。

コーチング型はメンバーの可能性を引き出し、成長させることに焦点を当てます。自分のやり方を押し付けるのではなく、各メンバーの性格や能力に基づき、彼らが目標を達成できるように支援します。この種類のリーダーシップスタイルは長期的に人を育成したり、強みを強化したりする必要がある状況において有効とされます。

常にメンバーの同意を得ながら意思決定を行うスタイルです。各メンバーがどうしたいかを確認し、合意形成をしていきます。合意を得なければ仕事を進まないときや、アイデアを幅広く集める必要がある状況において有効とされます。

親和型はメンバーと調和し、感情的なつながりを作ることに焦点を当てます。この種類のスタイルでは人が第一に大事であり、友好関係を築きながら物事を進めていきます。メンバーにやる気を起こさせ、自立して仕事を進めたい状況において有効とされます。

自らやって見せるスタイルです。リーダーが行動で高い基準を示し、その基準をメンバーに求めます。私たちが言う職人型ビジネスに多いスタイルといえるかもしれません。高い成果を出したいとき、高い基準が求められる状況において有効とされます。

リーダーが細部まで指示命令し、メンバーはそれに従います。メンバーの自立を促すことにはつながりませんが、危機的状況や問題発生時など、リーダーにしか即座に判断できないことがある状況において有効とされています。

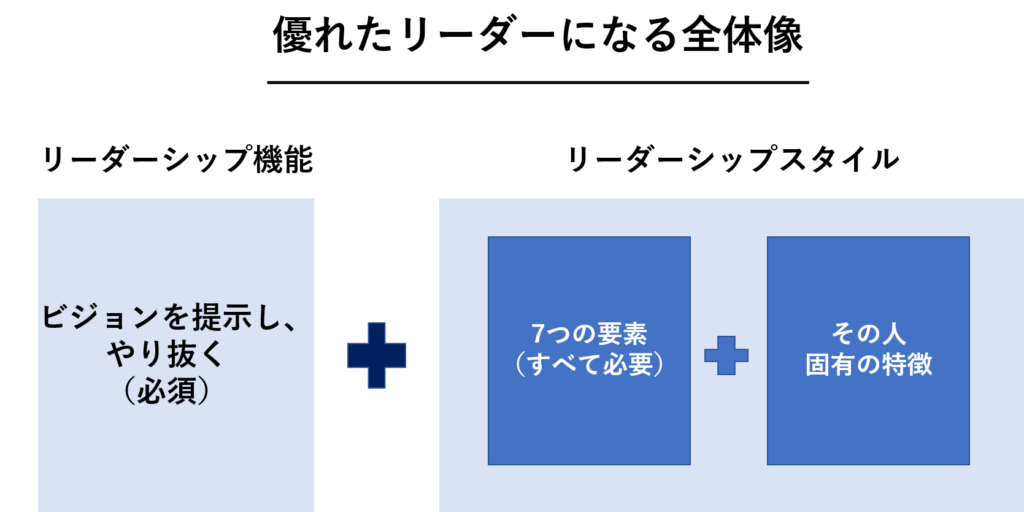

まず、リーダーシップスタイルの中の「その人固有の特徴」についてですが、こちらはたとえば、カリスマ的であるとか、シャイであるとか、雄弁であるとか、無口であるとか、その人がもともと持っている性格などを指しています。

比較で分かりやすいのが、アップルのスティーブジョブズ氏と、マイクロソフトのビルゲイツ氏です。両者は全く性格が異なりますが、いずれも優れたリーダーです。なぜならば、両者は効果的なリーダーがもつ7つの要素を兼ね備えているからです。では次に7つの要素について見てみましょう。ジムコリンズは優れたリーダーは次の7つの要素を共通して持っていると言っています。

Authenticityはもともとは本物である、と訳せます。リーダーが発する言葉が心の底から、魂の中心から出ている本心である、ということです。結果として、それがメンバーとの信頼関係につながります。

完璧な情報が集まらなくても(集まることは決してない)決断を下せること。優柔不断は偉大な会社を創るうえで大きな妨げになります。頭の良い(IQが高い)リーダーほど分析麻痺に陥りがちですが、分析をすればするほど、判断が出来なくなってきます。

優れたリーダーは一番大切なことに集中する力があります。有名な例はジャックウェルチやスティーブジョブズです。彼らはリーダーの座に就くと、それまでやっていた多くのプロジェクトを止め、大切なことにのみ社内のエネルギーを集中させました。

これはメンバーやプロジェクト、業務に深くかかわり続ける、ということです。逃げたり、距離を置いたり、放ったらかしにしないことです。

優れたリーダーはメンバーに高い基準を要求すること(ハード)と、メンバーを思いやり、良い心地にすること(ソフト)という2つの矛盾を両立させます。

優れたリーダーは様々な方法(一対一、全社的、文章、言葉、公式、非公式)でコミュニケーションを取る方法を知って居ます。ほとんどのリーダーはコミュニケーションが欠けています。これは彼らがコミュニケーションが出来ないから、ではなく、重要度を理解していないのでしていないだけです。

優れたリーダーはビジネス面、個人面の両面で成長し、前に進むことを怠りません。それによって組織全体を高いエネルギーレベルに保つことが出来ます。

アマゾンのリーダー育成、社員育成のカギともいわれているリーダーシップ14か条があります。リーダーシップとあるので管理職だけのものかと思ってしまいます

リーダーシップについて理解したうえで、リーダーシップをとる方法について詳しく解説していきます。主には、会社経営者向けに書いています。会社経営には浮き沈みがつきものですが、特に沈んでいるとき、”自分ってリーダーシップをとれているのかな”、”自分はリーダーに向いているのかな”と悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。そこでリーダーシップをとることについてステップバイステップでご紹介していきます。

より良いリーダーになるためには、まず自分自身を知り、自分の人生を導く必要があります。

自分の内側を知れば知るほど、あなたが一緒に働く人々にどのような影響を与えているかを考えることができます。例えば、あなたの好み、強み、弱み、信念、価値観などです。このアプローチの仕方をインサイドアウト(内側から外側へ)と言いますね。

そこで、ここでは、自分自身の内面を見つめ、まず自分を導くための方法をご紹介します。これは一見、遠回りのように思えるかもしれませんが、実は近道なのです。

優れたリーダーになるために理解しておきたいのが、オーセンティックリーダーシップという概念です。これは海外を中心に、良く知られてきている概念です。

オーセンティックというのは、あまり日本ではなじみがない言葉ですが、本物であるとか、信頼すべき、などの意味があります。たとえば、「オーセンティックなバー」と言えば、伝統的で、いかにもバーらしい本格的なバーのことを指していますね。

オーセンティックリーダーの特徴としては以下の点が挙げられます。

オーセンティックリーダーは、自分が何者であるかを問いかけ、明確にすることに時間を割いています。私にとって重要なことは何か?私の価値観とは何か?何が私を幸せにするのか?こんなことについて考えてみましょう。

ほとんどの人は、自分の意見を述べることで恥をかくかも知れないと思うと、自分の意見を述べることに抵抗を感じます。一方、オーセンティックリーダーは、自分の信念に勇気を持っています。他と違うことを恐れず、自分の考えていることを伝えることが出来ます。その分、他の人の意見に対しても、オープンであったり、受容的であったりします。

オーセンティックリーダーは、自分を偽らず、いつも本物の自分でいます。そのため、他の人から見ると、あの人はいつも言動に一貫性がある、と思われます。この逆パターンは相手や状況に応じて、自分の行動をコロコロ変えることです。こういう人は”表面的”であるとみなされ、リーダーとしての信頼性を欠くことがあります。

常に自分の価値観に沿って行動しているか?私は、人が私のために何をしてくれるかだけでなく、人が誰であるかを本当に評価しているか?自分に何をしてくれるか?で相手を判断するのではなく、その人がどういう人であるか?を大事にしているか?自分の長所だけでなく、自分の弱点も認めているか?こんなことを自問してみましょう。

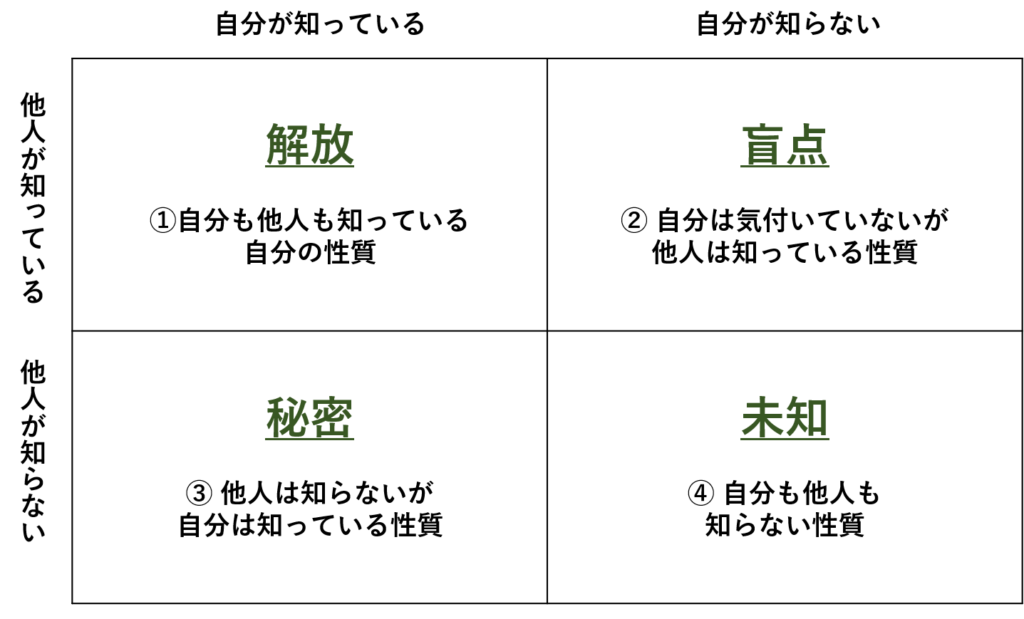

自分自身を知るためのツールは世の中にいくつもありますが、ここではジョハリの窓を挙げておきましょう。簡単に言うと、以下の4つのマトリックスで本当の自分を知る方法です。詳しいことは調べていただければ情報がたくさん出てきますので、ここでは詳述しませんが、ぜひ試してみてください。

オーセンティックリーダーになるためには、自分自身を良く知り、一貫性を持った言動をすること、そして同時に、他者の意見や行動への受容も必要になります。

リーダーに独自の価値観があるように、他の人にも価値観があるわけですから、それを受容し、対応することが大切です。

そこで、人との違いを感じるために、次のようなことを考えてみましょう。

このようなことをやってみると、人それぞれ、物事に対する見方や解釈が違うことがわかると思います。それを理解することは、あなたが多様なメンバーをリードするのに役立つはずです。

ここで注意しておきたいのは、大事なのは、「和して同ぜず」です。他の人の意見に安易に同調して、あなたの意見を変えろと言っているのではありません。他の意見を受け入れろと言っているだけです。

他の人の意見にオープンになると、その意見が自分の意見よりも意味のあるものであることに気づくことがあります。その結果、新しいアイデアが生まれることもあるわけです。

オーセンティックリーダーになるために重要なステップが、自分のミッション、ビジョン、バリューを知る、ということです。私たちの提供している経営の仕組み化プログラムの中でも、最初にやってもらうのが経営者の個人的なミッション、ビジョン、バリューを発見するというものなのです。これらとビジネスが何の関係があるんだ?と思うかもしれませんが、めちゃくちゃ関係があります。

結論からいえば、経営者のミッション、ビジョン、バリュー無しに組織作りはできません。これらが相まって、会社の理念になるからです。

ミッション、すなわち志です。リーダーにとっての志とは、自分の代で実現できなかったとしても実現したいことです。

逆に、自分の代で実現したいことというのは、自分のエゴや野心から出ている欲求になる可能性があります。自分の代で実現できなかったとしても、世のため、人のためにこれは実現しなくてはいけない、と考えることではじめて、志が明確になっていきます。

あなたには人生計画はありますか?ほとんどの社長(リーダー)は、事業計画は作っていますが、人生計画を創っている人はあまりいません。

ビジネスは関わる人達の人生を豊かにするための乗り物です。そう考えれば、まずは事業計画の前に、人生計画を立てることが大切です。そして、人生計画を実現するための事業計画を立てます。

価値観とは、自分が何を正しいとし、何を間違っているとしているか?を意味しています。ほぼ全ての人は自分なりの価値観を持っていて、それによって日々の意思決定を行っています。

リーダーが自分の価値観に沿った行動をすればするほど、オーセンティックであるとみなされるようになります。それが信頼へと繋がり、リーダーシップへと繋がり、最終的な成果へと繋がっていきます。

リーダーシップとは影響力である、と定義している人もいます。リーダーは他のメンバーに何かしらの影響を与え、組織やチームを動かしていく、ということですね。本記事ではこの定義だけでは不十分と考え、別の定義づけをしていますが、影響力という言葉はリーダーにとって非常に大切です。

影響力が高まれば、あなたがやりたいことを実現できる可能性は高まります。そこで、どうすれば、影響力を高めていけるのか?を考えてみましょう。

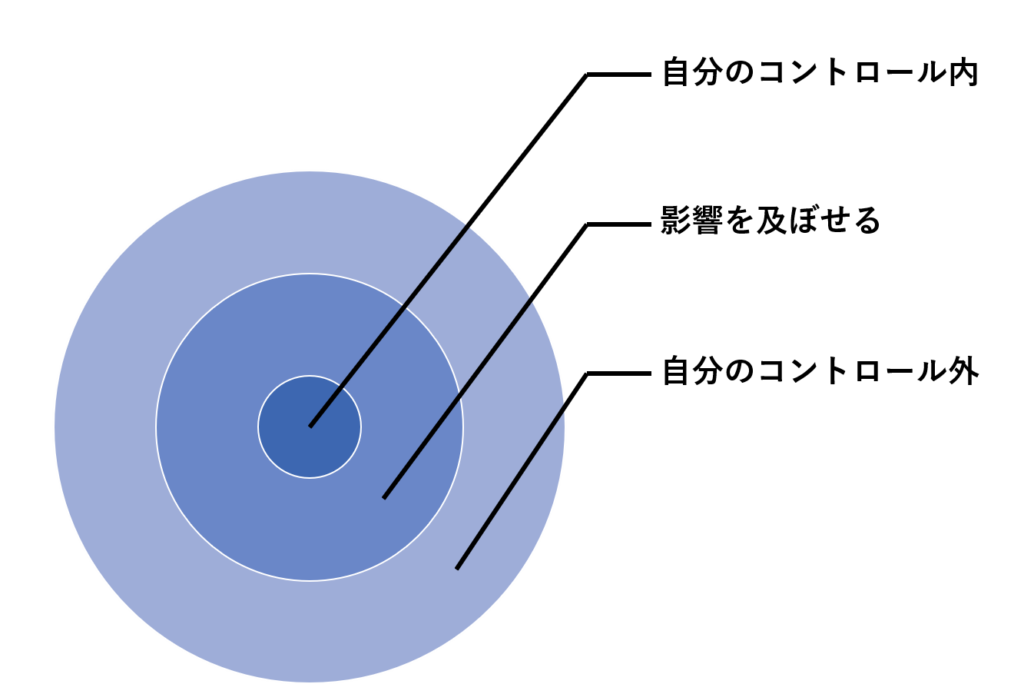

ここで役立つのが以下の図です。

人は誰しも、「自分がコントロールできること」、「自分が影響を及ぼせること」、「自分のコントロールできないこと」という3つの事柄を持っています。

たとえば、あなたが社長であれば、会社の戦略や組織編制については自分のコントロール内と言えるでしょう。一方、社長であっても、業界のルールや法的規制は自分のコントロール外のはずです。

では、社員の働きぶりについてはどうでしょうか?社員は他人なので、自分のコントロール内ではありません。しかし、完全なコントロール外でもなく、会社のルールや仕組みを変えれば、社員の働きぶりに影響を及ぼすことが出来ます。

成果を出せないリーダーは、自分の影響範囲を広げることなく、コントロールできないことに愚痴ばかりを言っています。

一方、優れたリーダーは、自分が影響力を及ぼせる範囲、つまり真ん中の輪を自ら広げていくことで、チームや組織の目標達成を実現させていきます。

あなたの目的や目標に向けて、何か障害になっていることを挙げてみましょう。それらについて、自分がコントロール出来るか、出来ないか、または影響を及ぼせるかを考えてみましょう。

一見、コントロールできないことであっても、影響は及ぼせるかも知れません。そのためにはもしかしたら、いつもよりも勇気がいる行動を取る必要があるかも知れませんが、それを繰り返し練習していくことで自分の心地よい領域(いわゆるコンフォートゾーン)が広がり、影響力を高めていけるはずです。

自分でリーダーとしての自覚を持ち、自己認識力を高めたら、最初に行うことは、メンバーとの絆を深める、ということです。最近では、エンゲージメントなんていう言葉も使われるようになりましたね。これは”関り”や”思い入れ”を表す言葉ですが、絆と言い換えたほうがわかりやすいでしょう。リーダーとメンバー、またはメンバー間の絆を深めることが出来なければ、良い文化が生まれず、実行力を欠くことがあります。

人間関係というのは社員が会社を辞めたがる大きな理由のひとつです。意外なことに、社長も社員との人間関係が原因でメンタルを病んでしまう人もいます。社長の場合には会社を辞めることが出来ませんから、社員と良好な人間関係を築くことは大切です。そこで、ここではリーダーとメンバーの人間関係の築き方のヒントに考え方をご紹介していきます。

過剰な責任感や皆から好かれたいという想いから、みんなのためにいろいろやってあげるリーダーがいます。

これは良いリーダーになる方法のように思えますが、実はそうではありません。リーダーがこのような行動を繰り返すと、結果的には次のようになります。

メンバーとうまく働くためには、以下のような基本的前提に立つ必要があります。

これはメンバーを突き放すことではなく、逆に彼ら個人を人として尊重することにつながります。

多くのリーダーは、目的や目標達成に集中するあまり、その人個人への関心を失いがちです。前に述べた通り、メンバーはリーダーの行動を監視し、それを真似しようとします。そのため、リーダーが人に関心を持たなければ、メンバーも他の人への関心を無くし、自分の個人的な目標だけをおいがちになります。

こうなると、いわゆるサイロ化(部門や個人が孤立化すること)し、チームの生産性は落ちてしまいます。

以下のように自問してみましょう。

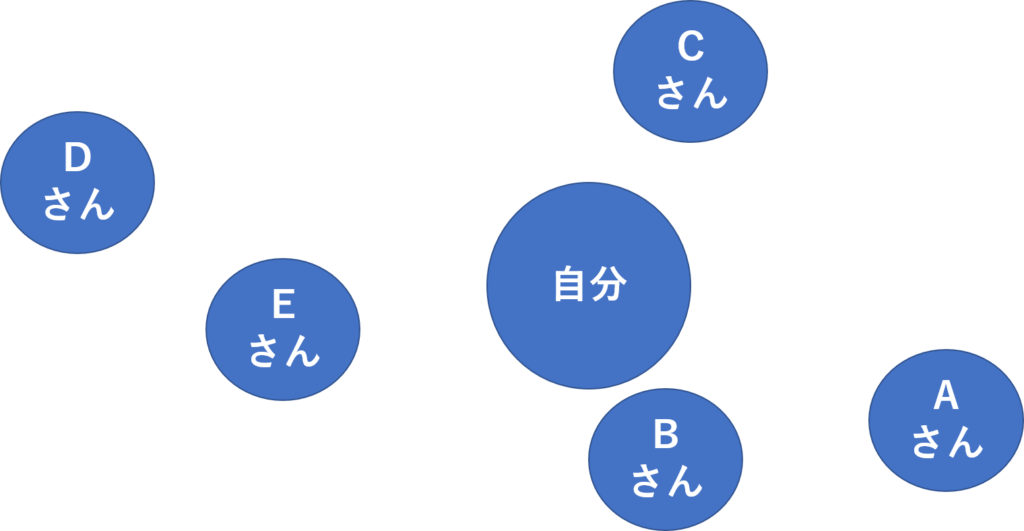

白紙を用意し、真ん中に円を描き、あなたの名前を入れてみましょう。普段、一緒に仕事をしている人を思い浮かべ、その人が自分からどれくらいの位置にいるかを想像しながら、円を描いてみましょう。

繋がりが弱いな、と思う人は自分の円より遠くへ、繋がりが強いと思う人は自分の円の近くへ描きます。

人間関係が描写できたら、各メンバーについて次のように考えてみましょう。

リーダーにとって、諫言(部下からのいさめ)は聞きたくないものですが、一方で、優れたリーダーは諫言を積極的に受け入れる器を持っています。過去の歴史を振り返ってみれば、部下の諫言を聞き入れずに失敗したリーダーは枚挙にいとまがありません。

心理的安全性(サイコロジカルセーフティ)とは、グーグルが突き止めた、チームの生産性向上の要因です。グーグルの調査(プロジェクトアリストテレス)について書かれた記事を引用すると次の通りです。

「プロジェクト・アリストテレスの結果から浮かび上がってきた新たな問題は、個々の人間が仕事とプライベートの顔を使い分けることの是非であったという。

もちろん公私混同はよくないが、ここで言っているのはそういう意味ではなく、同じ一人の人間が会社では「本来の自分」を押し殺して、「仕事用の別の人格」を作り出すことの是非である。

多くの人にとって、仕事は人生の時間の大半を占める。そこで仮面を被って生きねばならないとすれば、それはあまり幸せな人生とは言えないだろう。

社員一人ひとりが会社で本来の自分を曝け出すことができること、そして、それを受け入れるための「心理的安全性」、つまり他者への心遣いや共感、理解力を醸成することが、間接的にではあるが、チームの生産性を高めることにつながる。」

ベストセラー書籍「ティール組織」の著者、フレデリックラルー氏はほとんどの人は、職場に行くときに「仮面」を被って出かける、と表現しています。その「仮面」こそがチームの生産性を妨げてしまうのです。

心理的安全性についての詳細はこちら。

心理的安全性を高める方法(測定方法付き)

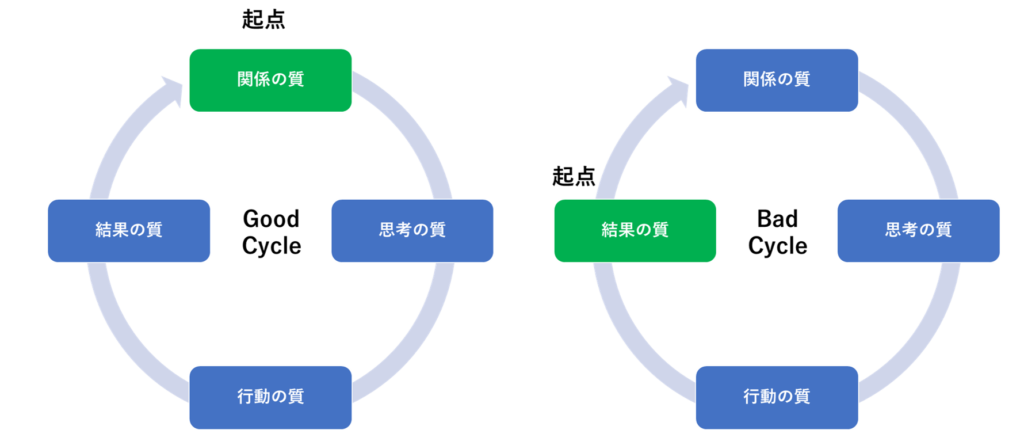

マサチューセッツ工科大学のダニエル・キム教授が、提唱してのが「成功循環モデル」です。これは、組織に成功をもたらす基本的な考え方です。

上図の通り、Good Cycleは、「関係の質」を高めるところから始めます。相互理解を深め、お互いを尊重します。そうすると、メンバーは気づきが生まれ、「思考の質」が高まります。そうなると、自主的に行動するようになり、「行動の質」が高まります。そして、「結果の質」が高まり、組織内での信頼が高まり、「関係の質」がさらに向上します。

一方のBad Cycleは、「結果の質」を高めようとすることから始めます。成果が上がらず「結果の質」が低下すると、擦り付け合いが生まれ、「関係の質」が低下します。そうなると、メンバーは仕事がつまらなくなり、「思考の質」が低下します。当然、「行動の質」も低下して成果が上がらなくなり、「結果の質」がさらに低下します。

このモデルからもわかる通り、ここまで述べてきたようなメンバーとの関係性を高めることがリーダーシップを発揮するために大切なのです。

さて、メンバーとリーダーとの絆が生まれたとしても、彼らが仕事をする目的や理由を理解していなければ、仕事を最大限にこなすことは期待できません。リーダーはチームに求められている目的や結果をコミュニケーションすることが大切です。

まずはリーダー自身が自分に求められている成果を明確に理解しなくてはなりません。もしあなたが社員ならば、上司や会社から求められている成果があるかも知れません。もしあなたが社長ならば、自分自身で、自分に求められている成果を定義する必要があります。

以下の質問について考えてみましょう。

1. あなたの仕事の中で、重要な仕事をリストアップしてください。最大でも5~6個。

2. それぞれで求められている成果は何でしょうか?また、その成果をどのように測定できますか?。

もしあなたが社員ならば、上司と上記の内容を共有してみましょう。もしかすると、上司とあなたでは考えていた成果が違うかもしれません。そうなると、いくら頑張っても、”忙しいバカ”になってしまいます。

もしあなたが社長ならば、管理職にも同じようにやってもらい、彼らと結果を共有しましょう。あなたは管理職の考えを把握できますし、管理職もあなたの考えを把握できるので、より効果的、効率的に働けるようになるはずです。

ある程度の規模の会社であれば、それぞれの仕事に職務記述書があると思います。その中には、仕事の内容は書かれているわけですが、一方で、その仕事をなぜ行うか?という目的が書かれていることは稀でしょう。

本当は、メンバーにとっては、仕事内容よりも、仕事の目的のほうが大切なのです。なぜならば、仕事の内容というのは、(特に成長期の会社では)頻繁に変更されるからです。

仕事の内容だけを伝えていると、”それは私の仕事ではありません。”というメンバーが出てきがちです。そうならないためには、仕事の目的から伝える必要があるのです。

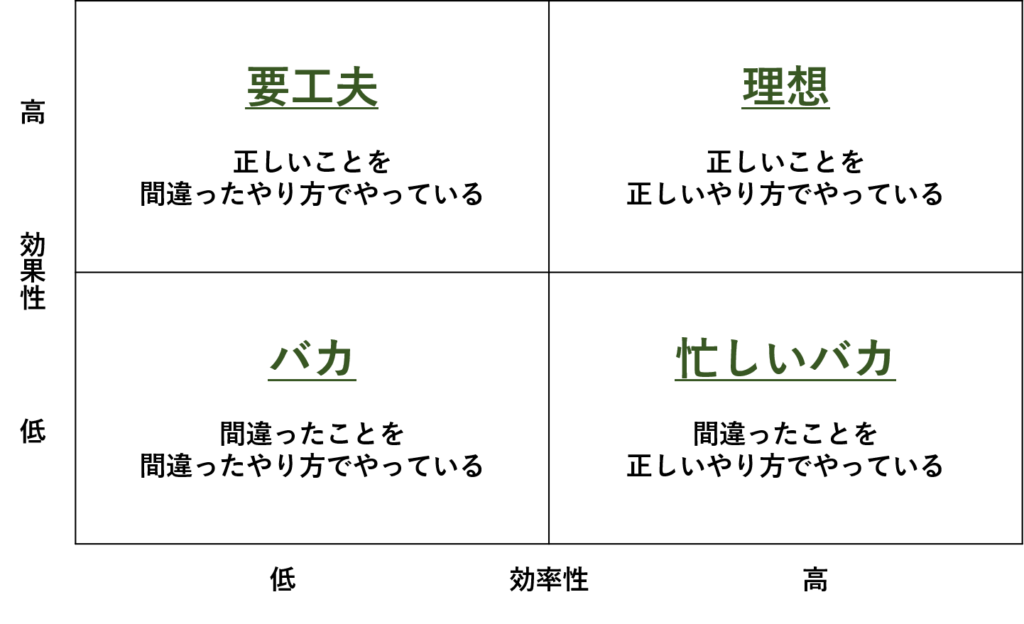

リーダーはチームが成果を出せるように導かなければいけないわけですが、チームメンバーが忙しく働いているけど、なかなか成果が出ない、という経験は多くの人が感じたことがあると思います。そのような場合には、いったん立ち止まって、効果と効率をよく考えることが大切です。

効果的であるということは、自分がしなければならない最も価値のある重要なタスクや活動を集中して実行し、完了させることを意味します。効率的であるということは、最低限の時間とリソースを使って、作業を行うことを意味します。あなたのチームの仕事の仕方は以下のうち、どこに当てはまるか考えてみましょう。

世の中の生産性向上の話は、効率の話だけに終始しがちなので、忙しいバカにならないように注意が必要です。

もし、チームの活動が効果的でないならば、もう一度、チームに求められている目的や成果を明確にし、共有することが大切です。

もし、チームの活動が効率的でないならば、業務の仕組みを変えることが大切です。リーダーの仕事はメンバーを忙しくさせることではありません。なるべく少ない労力で、より多くの成果を出させることこそが優れたリーダーシップと言えます。

ほとんどの人は、価値のある何かに貢献したいと思っています。優秀な人ほど、その傾向が高いと言えます。そのため、リーダー自身が価値あることを目指していない限り、優秀な人たちがあなたに協力してくれることはないのです。

あなたが価値あることをしていなければ、価値ある人にそれをやらせることはできない。 – サイモン・シネック

チームや組織の理想の状態とは、組織と個人の目的、目標が一致している状態です。もちろん、完璧に一致することなどは難しいですが、可能な限り、一致する部分が多ければよいわけです。

そのためには、まずリーダー自らが旗を掲げる必要があります。組織の方向性とその理由、そしてそこに至るまでの道のりを共有することです。口に出しては言わないかもしれませんが、実はメンバーが最初に求めていることはそれなのです。

目的や目標を強要することはできませんし、やるべきでもありません。理想は、メンバーがあなたが提唱した目的や目標を聞いて、「あ、それだったら、自分はこういう役割で貢献できそうだな」と自ら動機付けされることです。

リーダーとしてチームや組織の人と絆を深め、目的意識を共有したら、次は目的に向けて実行するわけなのですが、そのあいだには、多くの問題が生じます。その問題解決の先頭に立つのがリーダーの役目です。

リーダーシップは、平時というよりも、有事のときにこそ重要だとされています。絆と目的意識さえ共有出来ていれば、平時の際には特に問題なく業務が進むものです。一方、有事の際には、メンバーだけだと責任の擦り付け合いが起きたり、問題が放っておかれたり、問題に気が付かなかったりします。

そこでリーダーシップが問われることになります。ここでは、問題解決につながる考え方をいくつかご紹介していきます。

チームや組織に問題が起こったとき、やってはいけないのは、誰かのせいにする、ということです。メンバー同士で責任の擦り付け合いが起こるのは仕方ないときもありますが、リーダーがそれをやってはいけません。

リーダーは、問題の原因を人ではなく、仕組みに求め、仕組みを変えることで問題を解決します。問題が起こるのは、メンバーが悪いのではなく、リーダーが問題が起こるような仕組みを創ってしまったから、つまり、自分自身の問題だと捉えることが何より大切です。

“ガーバーが言っているとおり、「人が失敗をするのではなく、システムが失敗をする」のです。システム化したことによって、私たちの会社には、人を非難する文化がなくなりました。”

by ブライアン・スカッドモア(1-800-GOT JUNK?創業者)

問題解決は、目に見えている“症状”ではなく、より深い問題の根源を探ることが大切です。この考え方は、システム思考と呼ばれます。会社はシステムで出来ており、単純に原因と結果に分けることが出来ません。

私たちの身体もシステムです。咳が出たら咳止めを使うかもしれませんが、それでは症状に対処しているにすぎません。咳が出ている原因を探る必要があります。また、咳止めを飲んだことで、別の副作用が出るかも知れません。会社もこれと同じです。複数の問題が絡み合い、全体として動いているのです。

意思決定はリーダーにとって重要な仕事の一つです。問題をどう解決するか?を最終的に決めたり、複数の方向性からひとつを選ぶのもリーダーの仕事です。

意思決定に関しては、大切なことを2つお伝えしておきます。

「リーダーシップをとる【自らを導く】」のところでリーダーの価値観を明確にすることが大切である、とお伝えしました。

意思決定はその自分たちの価値観に沿って行いましょう。常に自分たちの価値観に沿って行うことで、組織には良い文化が形成され、リーダーは信頼を得ることが出来ます。

価値観に照らし合わせれば、「NO」なのに、儲かりそうだから、という理由で「YES」と言ってしまえば、メンバーからの信頼は一気に崩れます。

次に、その意思決定が、後戻りできる決定なのか、出来ない決定なのかを考えましょう。アマゾン創業者のジェフベゾス氏は、後戻り出来る意思決定は積極的にメンバーに委任し、後戻り出来ない決定はじっくり検討するという習慣を持っているそうです。それによって、意思決定のスピードを上げ、ビジネス全体のスピードもあげているのです。

以上、リーダーシップをとる方法について見てきました。仕組み経営では、リーダーのミッション、ビジョン、バリューに基づき、組織を仕組みで成長させていくご支援をしています。詳しくは以下から仕組み化ガイドブックをダウンロードしてご覧ください。