心理的安全性とは?

心理的安全性とは、みんなが気兼ねなく意見を述べることができ、自分らしくいられる文化

心理的安全性の研究によると、人に遠慮したり、こういうこと言ったらバカにされるんじゃないか、こういうこと言ったらダメなんじゃないか、そういう雰囲気がまん延しているチームだと生産性は高まりません、ということです。

逆に、みんなが言いたいことを言えるような組織、心理的安全性が高い組織の方が生産性が高い、ということが明らかになっています。

昨今、心理的安全性が注目されているのには、先ほどのエドモンドソン教授の活躍によるところが大きいのですが、心理的安全性の発見はもっと前に行われていました。

心理的安全性はいつから研究されたか?

心理的安全性は、1960年代にエドガー・シャイン氏が論文にて言及したことで初めて知られるようになりました。その論文では「心理的安全性は対人リスクを低減させる集団現象」として定義されました。

また、日本でも有名なデミング氏も『マネジメントのための14のポイント』の中で、ポイント8「全員が会社のために効果的に働けるように、恐怖心を追い出せ」と掲げており、対人関係の恐怖心を減らすことを提起しています。

これは当時、テイラー主義(科学的管理法)から脱却し、成果を出すためには権限委譲と人々への関わりが必要だという、マネジメントの在り方における変化が高まっていたことに同期します。

エイミー・C・エドモンドソン教授が出した結論

その後、1999年にエイミー・エドモンドソン教授は、「Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams」という論文において、臨床チームとチームごとのミスの数について研究していました。その研究の中で、「良い結果の数が多いチームの方が、良い結果の数が少ないチームよりも、多くのミスを犯している」ことを発見しました。

さらに調査を進めた結果、「良い結果を出しているチームはより多くのミスを認めており、逆に良い結果の少ないチームはミスを隠す傾向がある」ことを発見しました。

その調査結果をもとして、エドモンドソン教授は心理的安全性がチームのパフォーマンスを左右する重要な要素であると結論付けました。

心理的安全性が低く致命的なミスが発生

1986年、チェルノブイリ原子力発電所で大惨事が発生し、31人が直接死亡、4000人以上が間接的に死亡したと推定されています。このチェルノブイリ原発はもともと安全性が保たれていないという指摘があったものの、当時のロシアの文化では、懸念を表明したり、間違いを指摘したりすることは奨励されませんでした。

権威を恐れ、政治的な支配者を喜ばせる必要があったため、恐怖に支配された文化になってしまったのです。つまり、心理的安全性が低い状況にありました。

結果、実験中にオペレーターが、手順ミスをし、核爆発に至ってしまいました。この原発事故の原因は、オペレーターが不安を感じていたものの、それを口に出来なかったことにあるとされています。

心理的安全性をさらに有名にしたグーグルのプロジェクト・アリストテレス

心理的安全性が一般に知れ渡ったきっかけとして、グーグルのプロジェクトアリストテレスがあります。Googleは自社の中に、さまざまなチームがあるわけですが、その中でパフォーマンスを上げているチームとそうじゃないチームの違いを分析していこうという、プロジェクトだったんですね。

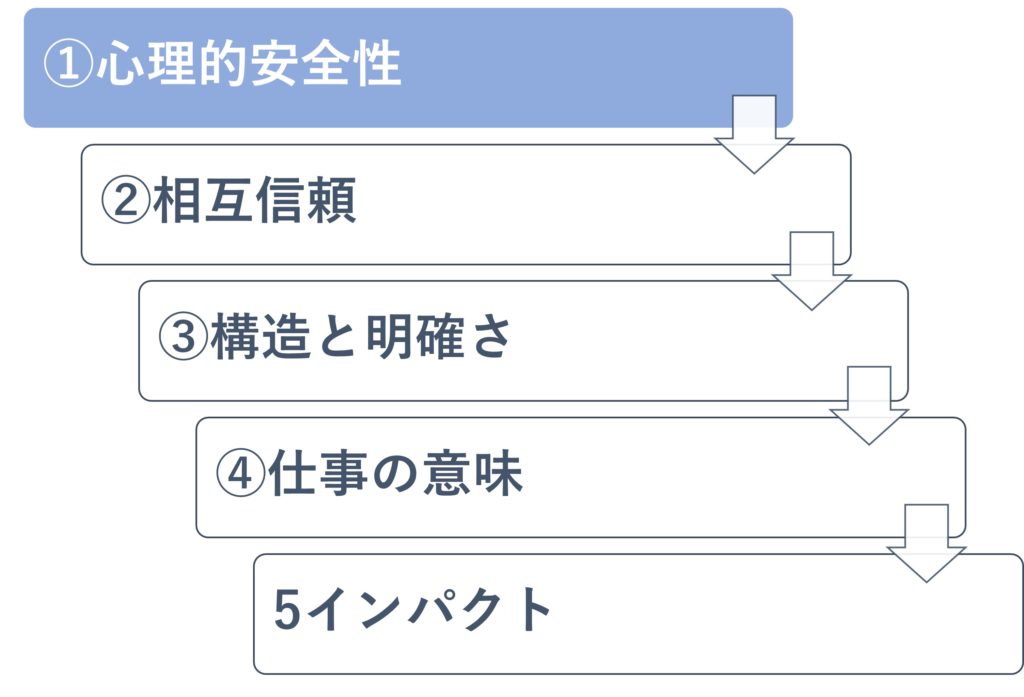

結果として発見されたのが生産性の高いチームには五つの要素があるということです。Googleのre:Work(リワーク)というWebサイトに詳細がありますが、以下の通りです。

①心理的安全性

一番上にあるのがPsychological safety(サイコロジカルセーフティ)という心理的安全性です。まずこれが土台にあります。五つ要素があるんだけども、他の四つは①の要素がないと成り立たないということで心理的安全性が一番大事だと書かれています。

②相互信頼

二番目がDependability(相互信頼)というものです。信頼と言っても、例えば、あの人は信頼できるよね、というような日常的に使うような信頼とはちょっと違っていて、そのチームのことをいかに信頼して仕事ができるかという話なんですね。

例えば、チームで仕事をしているときに、他のメンバーがちゃんと規律通りにやるべきことをやるという信頼の上で僕らは仕事をしているわけですね。そういう信頼がないと、みんながやっていないんだったら、自分だけ時間を守って、基準を守って仕事をするなんてバカらしいみたいな話になります。

他のみんなもちゃんと仕事をするということに対する信頼ですね。それがあることで生産性が高く働けるということです。

③構造と明確さ

三番目が構造と明確さ。そのチームにおけるそれぞれの役割だったりとかゴールだったりとか、組織の構造もしっかりしている、ということですね。

④仕事の意味

四番目が仕事に対する意味とか意義です。その仕事が、その人個人にとって大切なものであるというようなものであれば、生産性が高まるということですね。

⑤インパクト

碁盤目がインパクトということで、その仕事が重要であり、何か違いをもたらすものであるかどうかということです。

この五つがあって、他の四つがこのPsychological safetyがないとダメだということで心理的安全性が一番大事だという話ですね。こういう結果が出ましたということです。これが注目されるきっかけになったということですね。

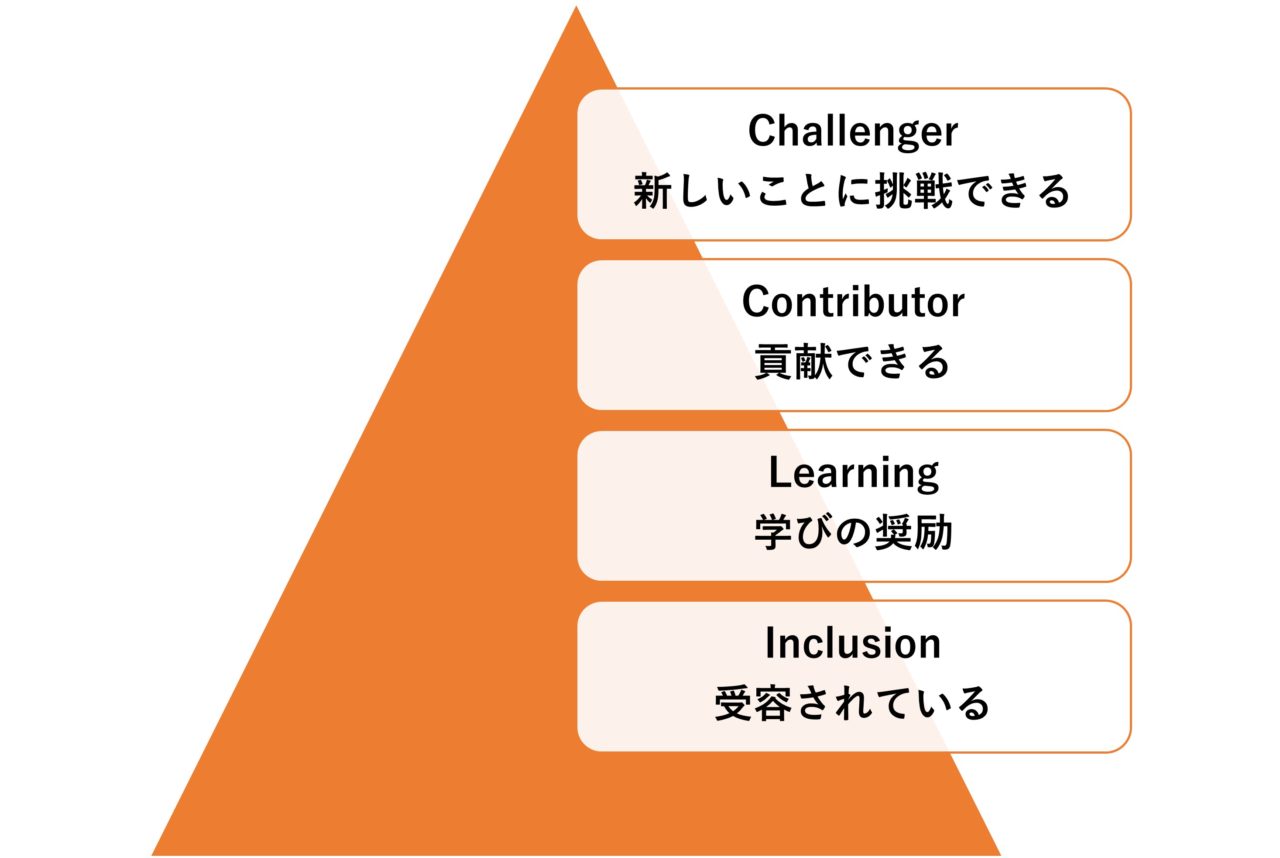

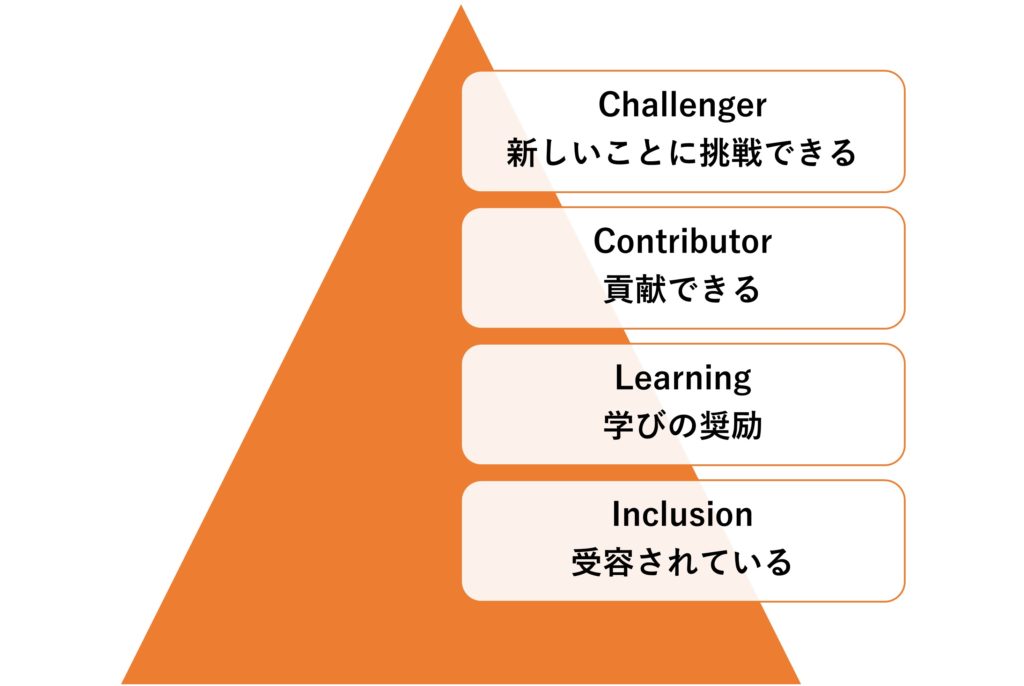

心理的安全性の4段階

心理的安全性を高める方法を考える前に、心理的安全性の4段階を見てみましょう。ティモシー・クラークという人が提唱している「4段階の安全性」というのがあります。

心理的安全性を高めるためには4段階の安全性というのを一歩ずつやっていけばいいと分解してくれているわけですね。

受容されている

まず、Inclusion(インクルージョン)です。これは「受容されている」ということですね。自分はこの組織に受け入れられていると感じることができるということです。例えば新入社員が入ってきたときの採用の仕組みとかオンボーディングの仕組みなど整えることです。

学びの奨励

次は、「学びの奨励」です。心理的安全性が低い組織では、人が意見を言わなくなります。その理由は、無知だと思われたくないとか、無能だと思われたくないということです。逆に心理的安全性が高い組織では、人に聞いたり、質問したりすることが奨励されています。

貢献できる

次が「貢献できる」です。会社に貢献していると感じることが出来る、社会に貢献していると感じることが出来る、ということです。会社の存在意義を明確にし、会社の中での自分の役割を明確にすることが大切です。

新しいことに挑戦できる

最後、Challenger(チャレンジャー)は「新しいことに挑戦できる」ということです。これは、失敗を許容するということですね。何か意見を言ったときに、はなから否定されては意見を言う気持ちがなくなりますね。そうではなくて、こういうアイデアはどうですか?と新しいことを提案できたりとか、それを実行できたりする文化が必要だということです。

4つの段階を上げていくための仕組みづくりが大切

みなさんの会社にはこういう四つの価値観というのをちゃんと共有していくことが大切なのかなと思います。その上でこの四つの段階を実現するための仕組み作りというのをやっていきましょうという話です。それによって心理的安全性の高い文化になっていくというわけですね。

心理的安全性の測定方法

次に心理的安全性を測定するための方法について見てみましょう。

心理的安全性を診断する七つの質問

まず、先述したエドモンドソン教授が提案している7つの質問項目があります。

- チーム内でミスを起こすと、よく批判をされる

- チームのメンバー内で、課題やネガティブなことを言い合うことができる

- チーム内のメンバーは、異質なものを受け入れない傾向にある

- チームに対して、リスクが考えられるアクションを取っても安心感がある

- チーム内のメンバーにヘルプを出しづらい

- チーム内で自分を騙すようなメンバーはいない

- 現在のチームで業務を進める際、自分のスキルが発揮されていると感じる

これらの質問をメンバーに投げかけ、ポジティブな反応が多ければ、心理的安全性が高いと言えます。

質問の投げかけ方(測定方法)

質問に対する回答の活用

心理的安全性を高める方法

では最後に、心理的安全性を高める方法についてみていきましょう。

グーグルのreworkが提唱する心理的安全性を高める方法

以下のリストは、グーグルのreworkに書かれている心理的安全性を高めるためのリストです。いずれも人として基本的なことではありますが、自社に適しているものを選び、チームで共有しましょう。

積極的な姿勢を示す

- 「今」を大切にし、目の前の会話に集中する。

- チームメンバーから学ぼうという意欲を持って質問をする

- 自分の意見を述べる、対話的なコミュニケーションを心がける、傾聴の姿勢を示す

- 積極的な姿勢を示すため、返答するときは言葉で返す。

- 体の動きや仕草に注意する。話を聞くときは少し体を乗り出すようにするか、相手の方に顔を向ける

- 会話の当事者として積極的に話を聞いていることを示すため、相手と目を合わせる

理解していることを示す

- 互いの理解が一致していることを確認するため、相手の発言内容を要約する。その後で、同意できる点、できない点を示し、グループ内で率直に意見を交わす。

- 話の内容を理解したことを言葉で示す。

- 責めを負わせるような言い方はせず、解決策に焦点を当てる。

- 気づかぬうちに否定的な表情を浮かべていないか注意する。

- 会話中や会議では、話を聞いていることを示すためにうなずく。

対人関係において相手を受け入れる姿勢を示す

- 自分の仕事の進め方や好みをチームメンバーに伝え、チームメンバーにも同じように自身のやり方を皆に伝えるよう促す。

- チームメンバーのために時間を割く、友好的な態度を示す。

- 定期的な 1 対 1 の打ち合わせやチーム会議とは別に定例外の会議を開く場合は、会議の目的を明確に伝える。

- チームメンバーの貢献に対して感謝の意を示す。

- チームメンバーが他のメンバーについて否定的な言葉を口にしたときは間に入る。

- 相手に対して開かれた姿勢を取る。

- チームメンバーと親密な関係を築く。

意思決定において相手を受け入れる姿勢を示す

- チームメンバーに意見やフィードバックを求める。

- 人の話を妨げない。妨げようとする人をたしなめる。

- 意思決定の背後にある根拠を説明する。

- 他のチームメンバーの貢献を認める。

強情にならない範囲で自信や信念を持つ。

- ディスカッションをコントロールする。

- チームメンバー全員が聴き取れるよう明瞭に発声する

- チームをサポートする、チームを代表して行動する。

- 自分の意見に対して、チームメンバーが別の意見がある場合、反論したり異論を唱えるようチームメンバーに促す。

- 自分の弱みを見せる。仕事や失敗に関する自分の個人的な考え方をチームメンバーに伝える。

- リスクを取るようチームメンバーに促し、自分の仕事でも実践してみせる。

心理的安全性を高める仕組みづくりなら

以上、心理的安全性について、その測定方法や高める方法について解説をしていきました。仕組み経営では、会社の様々な仕組みづくりを通じて、心理的安全性が高い会社の文化形成をご支援しています。詳しくは以下のガイドブックからご覧ください。