今回のテーマは給与制度(賃金制度)です。

人事制度のうちの一つである給与制度(賃金制度)。社員の給与に関わる重要な制度であり、会社にとっては社員のモチベーション向上や採用にも関わってきます。給与制度は賃金制度と呼ばれることもありますが、「賃金」という言葉は特に時間で計算される労働に対しての対価という意味合いを多く含むので、現代の企業には馴染まないイメージを持つため本記事では「給与」という言葉を使います。

そんな給与制度について、本記事では給与制度とは何か、給与制度の種類や構成要素、給与制度の見直しと設計方法などをわかりやすく解説していきます。

給与制度は他の人事制度(評価制度・等級制度)とも関わってくるので、以下記事も是非合わせてご覧ください↓

給与制度とは

給与制度とは、人事制度の一つで、等級や評価に基づいて給与や賞与を決定する制度のことです。

給与制度は、社員の何を評価するのかによって給与が上下します。そのため、構成要素のどの部分が手厚いか、どのように賃金が上がる仕組みになっているのかを見てみると、会社全体の方針や人事戦略が明確になるのです。給与制度の策定は水準をどうするか、体系と等級の関係、昇格や降格時の給与のルールなど、多くを考慮にいれ、更に等級制度や評価制度と連動させる必要があります。

給与制度の構成

給与制度の構成は、

- 月例給(基本給・各種固定的に支給される手当・残業代などの変動手当)

- 賞与(一時的に支給されるもの)

- その他臨時で支給される報酬金など

- 退職金・ストックオプションなどの後払い的に支給されるもの

などがあります。

※広義では福利厚生施策についても給与制度の一貫として扱うこともあります。

また、給与には、過去の業績に応じて給与を支払う「精算」と未来に期待する成果に対して給与額を考える「投資」的意味合いがあります。一般的には過去の成果に対しての精算は賞与として与えられ、一方で未来の成果に対する期待値は基本給に反映させます。

給与制度の見直し

給与制度は会社の成長に合わせて等級制度や評価制度とともに見直しが必要です。

給与制度の見直しには、様々な要素を考慮に入れる必要がありますが、主に給与体系・水準・評価制度との連動・賞与と手当の見直しを行うと良いでしょう。

給与体系の見直し

給与体系には年俸制や等級号俸制などいくつか種類があり、会社の人事ポリシーや評価制度に適した体系を採用することが重要です。

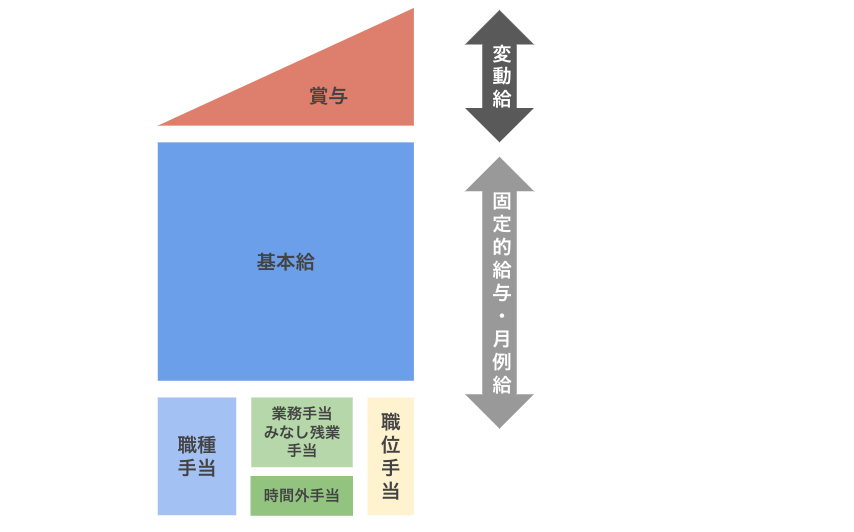

一般的な給与体系は、以下の図のように基本給と手当による月例給と賞与で年収が構成されます。固定部分は中長期的な変化を想定し、変動部分は短期的な変化を想定しています。

このタイプの給与体系は、等級号俸制と呼ばれ、等級ごとに給与テーブルを作り、基本給や賞与の変動幅を決定します。それぞれの等級の中には数十段階の号俸が用意され、昇進すると等級が上がり、合法は年間の評価などによって変わります。等級号俸制は年功主義を生み出すといわれることもあるが、これは制度の設計や運用次第で変わってきます。多くの会社では昇給のみを想定して等級号俸制を行なっているため年功職が強くなるが、降級の仕組みをしっかり用意すれば年功序列型になるのを防ぐことも可能です。

その他、給与体系としては年俸制があります。年俸制は年収全体が1年単位などで変動制であり、時間外勤務に対する手当がない場合も多いのが特徴です。年俸制は定期昇給の概念がなく、「仕事と成果」に基づくゼロベースでの評価(過去の蓄積を想定していない)となり、中長期的人材育成には向かない制度となっています。

給与水準の見直し

給与水準については、業界動向を見ながら設定するのが理想です。労政時報(財団法人労務行政研究所)などが定期的に出す賃金水準調査などが参考になるのでおすすめです。

評価と給与がいかに連動しているか

「評価がどうなったら給与はどうなるのか」を明確に示すことはとても重要ですが、多くの成長企業において評価と給与がリンクしないケースが見受けられ、社員の離職やモチベーション低下につながっています。給与制度の見直しでは評価との連動も再確認しましょう。

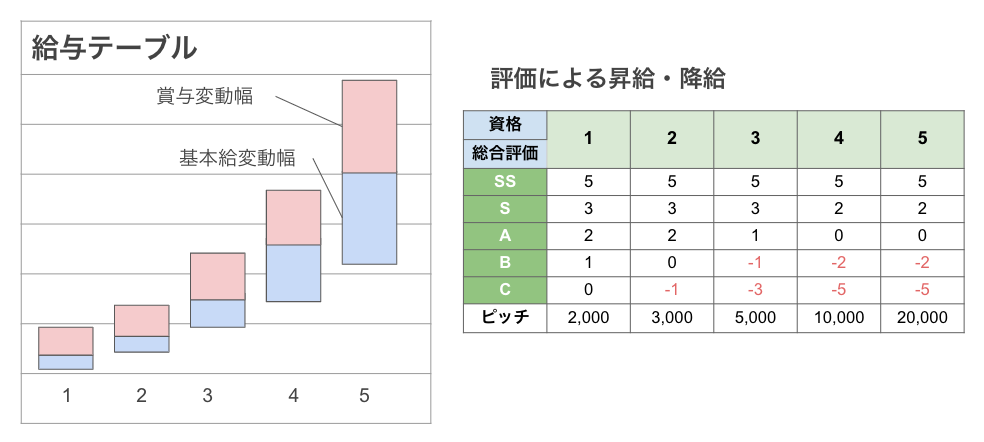

一般的に評価と給与の関係、つまりどの評価でそのよう人給与テーブルが動き、いくら支給されるのかどうかは給与テーブルによって明らかにします。以下の図のピッチとは、1つの等級号の中で評価によってどのくらい基本給に給与差分が生まれるかを示しています。例えば、等級号俸制を採用し、1等級ごとに20の号俸が設けられ、給与ピッチが2,000円、1年に一度号俸評価がなされる会社では、社員が等級Aの中で号俸が1上がった場合、翌年から月額基本給が2000円アップします。

そしてこの時に、各等級ごとにどのくらいの期間でどのような評価でどのくらい号俸が変化するのか、さらに等級が変化するのかをなるべく明確に示すことが非常に重要です。さらに、等級の変化については年功序列主義を排除するために昇級だけでなく降級についても明確に定義しましょう。

賞与の見直し

まず賞与の決め方においては、会社業績・部門業績・個人業績に基づいて決定するのが一般的です。その上で賞与額は基本給×係数(2.5ヶ月など)方式とテーブル方式などがあります。ただ、基本給×係数方式については基本給が高い=パフォーマンスが高いという前提が生まれるため同じ評価でも基本給が高い方が支給額が上がるという問題点がある。

一方、等級別テーブル方式を採用すると、等級別に賞与テーブルを定め、評価によって支給額がいくらになるかをあらかじめ定めておきます。もちろん会社の業績によって支給額は変わることは前提ですが、等級が同じものに決まった賞与額の幅で支給されるということは、担っている役割の重さが同じであることが前提となるのでより公平感が生まれます。

手当の見直し

手当については、昨今個人の生活状況によって支給される俗人的な手当(家族手当など)は廃止の方向の企業が多いです。こういった手当は生活給的な考え方が強く、現代の成果・職務行動的考え方に相反するので、適宜見直しを行い、さらに各手当の定義を明確にするのが重要です。

例えば、営業手当に対しては、みなし労働時間としての支給なのか、外回りの苦労に対しての支給なのか再定義が必要。

また、福利厚生についても金銭的メリットが発生するので給与制度の一部と考えられますが、こちらもどの程度充実させるかは慎重に検討しましょう。福利厚生の目的や定義を明確にし、必要最低限の費用で大きな効果を生む施策を考える必要があります。

給与制度の種類とそれぞれのメリット・デメリット

給与制度の種類は、給与ポリシーによって分類されます。

給与ポリシーとは、会社として何を評価し、給与を上げるのかを明確にした基本的方針のことです。

給与ポリシーに応じて、以下8種類の給与制度の形態があります。

年齢給

年齢級とは、加齢に応じて給与が昇級していく制度です。

メリットは年長者を敬う風土が作られることです。

デメリットとしては、能力や勤続年数にかかわらず昇級をしていくため、優秀な若手・が不満を持つこと、中途採用時の柔軟な給与設定ができないことなどが挙げられます。

勤続給

勤続給とは、勤続年数に応じて給与が昇級していく制度です。

メリットは、長期勤務を奨励できるようになることです。

デメリットとしては、長期間在籍するだけで昇級が進むため、能力獲得の動機付けが起こりにくいことが挙げられます。

家族給

家族給とは、家族構成に応じて給与が昇級していく制度です。

メリットは、生活の保障の要素が強まるため、従業員が安心して仕事に専念できるようになることです。

デメリットとしては、同じ条件・能力であっても、世帯持ち・子持ちの人材の方が優遇されるため、仕事基準で見たときに不公平感が残ることが挙げられます。

職能給

職能給とは、保有している職務を遂行していく能力に応じて、給与が昇級していく制度です。

一見成果主義のように聞こえますが、職能給はどれだけ成果を出したか/能力を発揮したかの結果ではなく、業務を遂行できる能力を持っているかどうかで給与が決まります。そして能力は勤続年数と共に上昇していくと考えられるため、実は年功序列的な制度になってしまうことが多いのです。

職能給のメリットは、能力開発の動機付けがしやすいことです。

デメリットとしては、職務遂行能力を蓄積すれば昇級するため、能力を発揮していなくても賃金が上昇する年功的な制度になってしまう可能性があることです。

職務給

職務給とは、「人事課長」や「営業部長」など担当するポジションに対して給与や手当が支払われる制度のことです。採用の際もポジションに対して採用を行います。

メリットは、職務に対して給与が決定しているため、総額人件費の把握がしやすいことです。

デメリットとしては、職務が変更されない限りは昇級がないこと、異動により職務が現状より低いものに変更されると減給になる可能性があることが挙げられます。

職責給

職責給とは、「職務に紐づく責任」、つまりある職務についている者が決められた責任を果たしているかどうかに対して給与が支払われる制度のことです。

メリットは、同一の職務であっても、成果を出している者と職務にあぐらをかいて出していない者で給与に差を着けられることです。

デメリットとしては、職責という概念がわかり辛く、公平な査定・評価を行いにくいことが挙げられます。

役割給

役割給とは、「職務」と「職責」の両方の観点から給与を決定する制度です。最近では役割給をメインに制度設計を行う会社が増えてます。

メリットは、職務給・職責給の弱点をカバーしていることです。

デメリットとしては、2つの視点を持っているため、わかりやすさに難があり、最良の余地を発生させることです。

業績給

業績給は、成果主義的な給与制度のことで、生み出された成果に対して給料が支払われる制度です。いわゆるインセンティブのような考え方ですね。

メリットは、成果に対して給与を決定するため競争を促しやすいことです。

デメリットとしては、年度によって給与が大きく変動するため生活の安定を脅かしやすいことが挙げられます。

給与制度の設計 – 6ステップ-

給与制度の設計の仕方を6ステップで紹介します。

ステップ1:概要設計

まず、制度の大きな枠組みを決めるため、概要設計を行います。概要設計で考えておくべき項目は以下の4点です。

- 各役職に応じた給与の幅を設定

→現状分析を踏まえてどれくらいの幅を見ておくのか - 役職の中の等級に合わせた給与の幅を設定

- 「基本給」「手当」「賞与」をどう組み合わせるのか

- 全体を合わせた年収をイメージ

- 手当は業務に関連する手当をイメージ(役職手当・営業手当など)

- その他の手当の検討

- 業務とは別の手当の検討。(家族手当など)

- 採用戦略の一つとしても良い

給与の幅決めでは、詳細な金額などを決めるのではなく、等級制度の中でざっくりとした理想をイメージしてください。

例)役員の1等級だったら年収〇〇〜〇〇円くらいで役員手当と家族手当を用意

ステップ2:現状分析

次は現状の給与制度を分析します。どの役職でどのくらいの給与なのか、どのようにして給料が上がる仕組みになっているのか、、、

現状を分析し、理想とのギャップを把握し、課題や傾向を見ておきましょう

ステップ3:給与ポリシーの検討

次に給与ポリシーについて検討します。

限りある人件費をどう分配し、何に対して給与を支払うのかを明確にした上で、

上記で紹介した給与ポリシーの中でどのポリシーを採用し、どのように組み合わせるのかを考えます。この時、人事評価制度とも必ず連動させるようにしてください。

人事評価制度で何を重視しているのかを起点に、給与ポリシーも決めていきましょう。

ステップ4:基本給を考える

ポリシーが決まったら、それに応じた基本給を決めていきましょう。

概要設計でイメージしていた幅や手当・賞与との兼ね合いの中で、具体的に基本給をいくらにするのかを考えます。

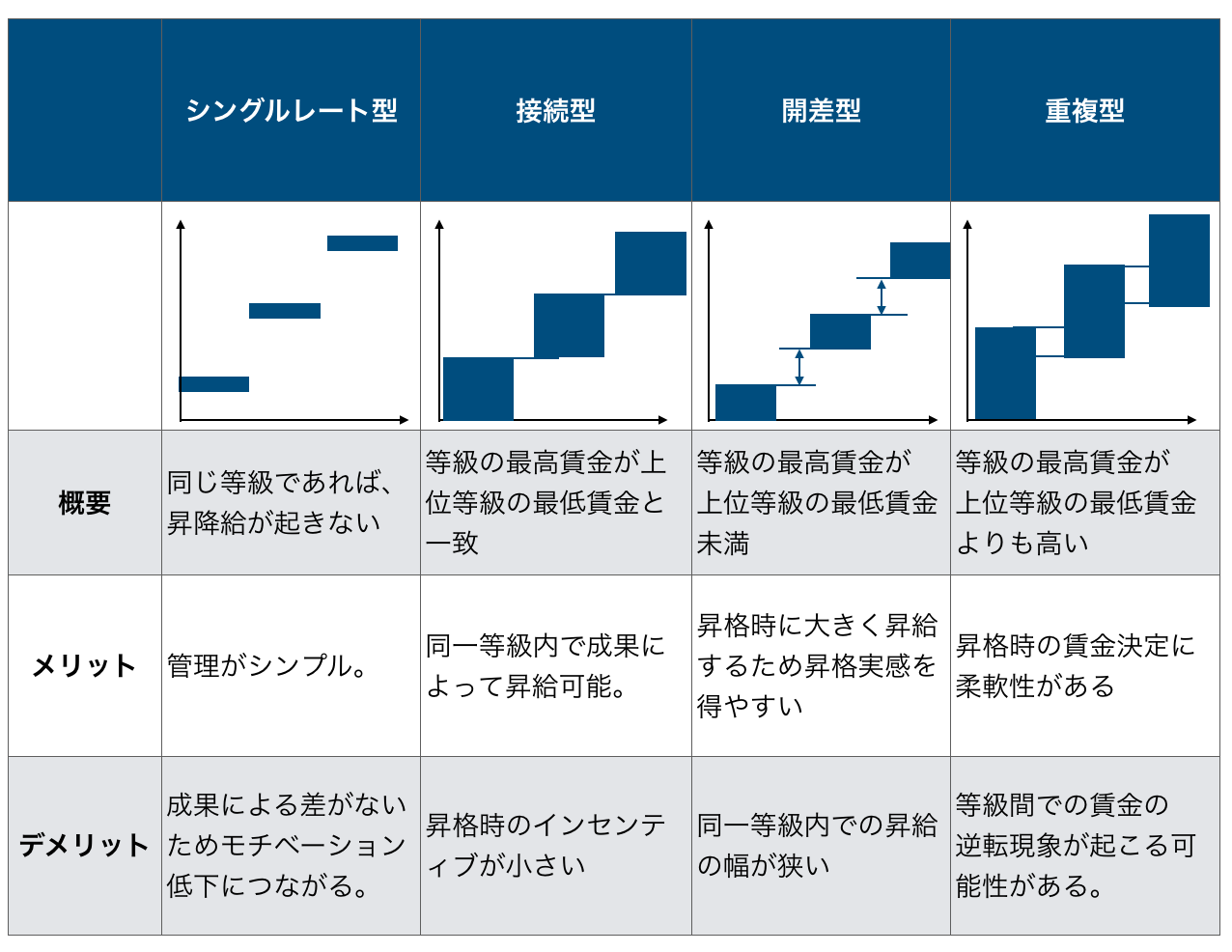

この時に重要なのが給与テーブルの作成です。給与テーブルとは、給与表とも言われ、役職や等級によってどのくらいの基本給を設定するのかを表に表したものです。給与テーブルには大きく4種類の型があります。

補足:重複型の場合、抜擢登用がしやすい。

→抜擢登用時の給与を下級の年長者より低く設定することができるため

どの給与テーブルを活用するかは、給与ポリシーとも合わせて検討してみましょう。

ステップ5:諸手当を考える

基本給が決まったら、各種手当について考えましょう。

年次や役職に応じて、どのような手当が必要なのか、また会社として社員の何を支援したいのかをベースに考えてみましょう。

各種どんな手当があるのかをざっくり紹介します。どの手当を適用するのかは、会社の方針や他の制度との兼ね合いも見ながら決めていきましょう。

主要な各種手当

生活面

- 住宅:転勤時など

- 家族:共働き増加により配偶者よりも子供に対する手当は増加傾向

- 地域:物価が高い地域や寒冷地域につけるなど

- 食事:昼食を補助

仕事面

- 役職:役職ごとで設定

- 営業:外回りの営業に対する手当

- 業績:業績に応じた歩合など

- 勤務:特殊作業手当など

その他

- 通勤

また、基本給と手当を合わせて概要設計でイメージした理想の年収に見合っているかも確認しましょう。

ステップ6:シュミレーション

給与制度の詳細が設計できたら、最後に実際の社員を当てはめてシュミレーションを行います。

シュミレーションを行うことによって、制度の妥当性を確認することができます。

一覧表を作って、実際の社員を当てはめ、評価制度との兼ね合いも確認しながら、ズレや違和感を感じたら修正していきます。

給与制度の注意事項

設計時に意識してほしい給与制度の注意事項を紹介します。

以下7つのポイントに注意しておきましょう。

- 法に触れるものでないか(最低賃金)

- 就業規則、給与規定に明記されているか

- 中長期(5年くらい)も視野に入れた給与制度になっているか

- 現状と新しい給与制度の比較は慎重に行う(給与下がる人に特に注意)

- 雇用契約書、労働条件通知書のアップデート

- 予告期間(最低3ヶ月)と移行期間(減給になる方には特に遅めに設定)を検討。テスト運用なども良いでしょう

- 基本給と手当の合計でいくらになるか考えておく

いかがだったでしょうか?

給与制度は会社の大切な仕組みの一つです。仕組み経営では、給与制度、人事制度を含めた、会社の仕組み化をご支援しています。詳しくは以下からぜひご覧ください。