今回のテーマは、等級制度です。

等級制度は人事制度を構成する3つの要素である等級・評価制度・給与制度のうちの等級を決める制度を指し、組織内の格付けを行います。

等級制度は、企業の成長にとって社員の育成やモチベーション強化の観点から非常に重要な位置にあります。

そんな等級制度について、本記事では等級制度とは何か、等級制度の事例、等級制度の種類やそれぞれのメリットとデメリット、等級制度の作り方を詳しく説明していきます。

ぜひ最後までご覧ください!

以下、人事制度に関する記事も合わせてご参照ください。

等級制度とは

等級制度とは、社員を人事上ランク付けする格付け制度のうちの一つです。

人事上の格付け制度は、等級制度・資格制度・グレード制度などとと呼ばれ、一方組織上の格付け制度は職位制度・役職制度などと呼ばれます。等級制度とは、その人の現在の格付けを表し、社内における期待値の大きさを示します。等級は期待する成果に応じて昇格や降格します。職位制度は組織における役割を示し、その人の権限と責任を明示します。このように等級と職位は概念的に別物になるので、両者の定義はしっかり分けておく必要があります。

等級制度は、人事制度の根幹をなす制度です。社員に求める行動能力要件を明確にし、等級に合わせて人材育成や能力開発の方向性、キャリアパスが決まり、評価制度や給与の幅も決まります。等級制度では、階層別に社員に求める行動や能力の要件を明示します。

そんな等級制度には大きく3つの効果があります。

1つ目は、人事管理や労務管理の基準となることです。等級制度があることによって人事は社員に役割を与え、会社を人材面でどのようにしていくか決めることができます。

2つ目は、社員の分類基準が明確となるために適材適所に人事配置が可能になることです。能力のある人、役職ごとにやるべき仕事をこなせる社員を配置することで、

会社全体としての成長に大きく繋がり、組織もより強固なものへ発展していきます。

3つ目は、社員自身が会社の理想とする社員像を理解でき、モチベーションがUPすることです。等級制度は各役職につくためには何が必要なのかを明確にするため、社員は目指すべきもの、注力すべきことがわかるので、モチベーションや生産性が向上します。

等級制度の事例

等級制度の事例を3つ紹介します。

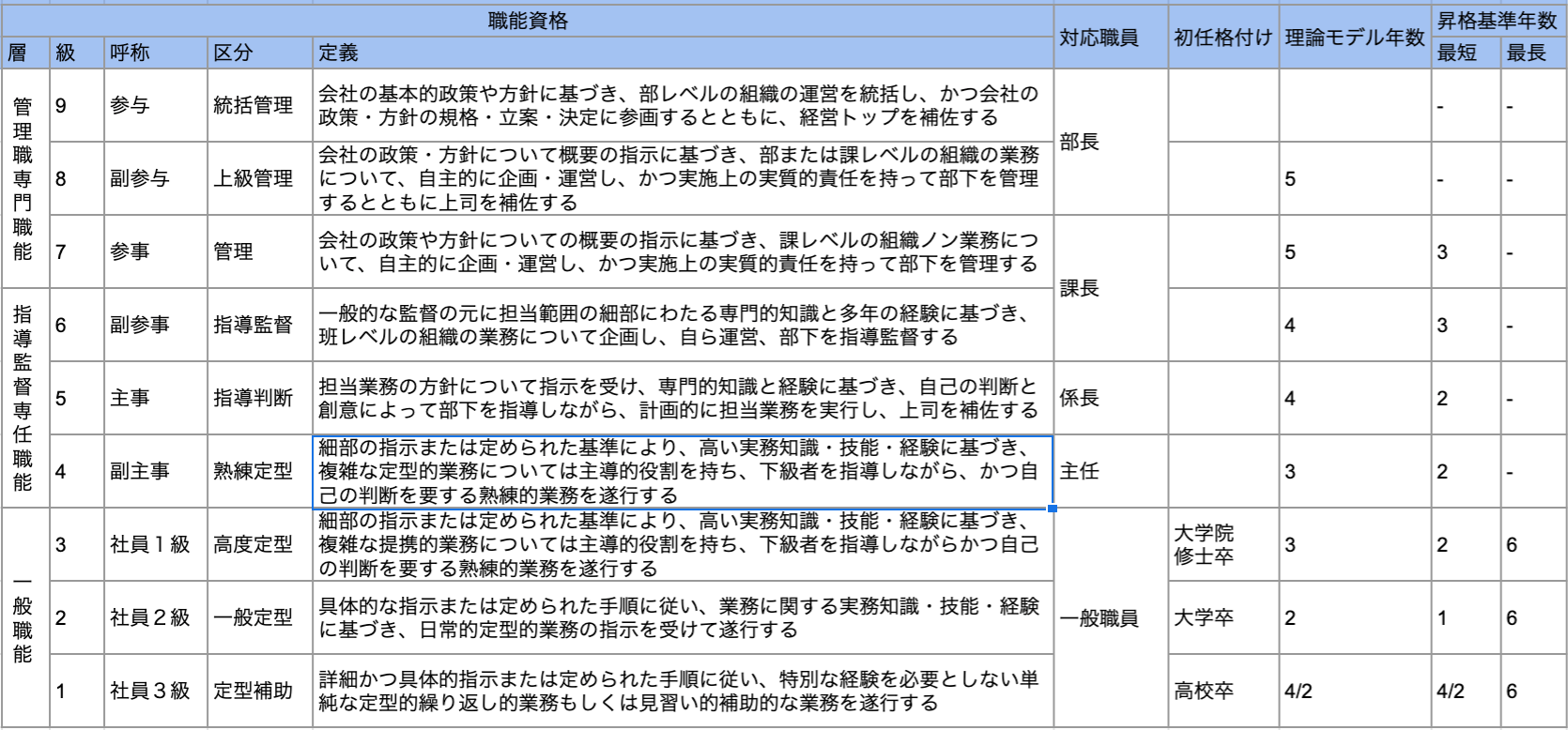

一般的な等級制度

1つ目の等級制度の事例は、職能資格的な等級制度です。複雑なモデルかつ年功序列的な要素を残すので従来型の大企業向けのモデルとも言えます。

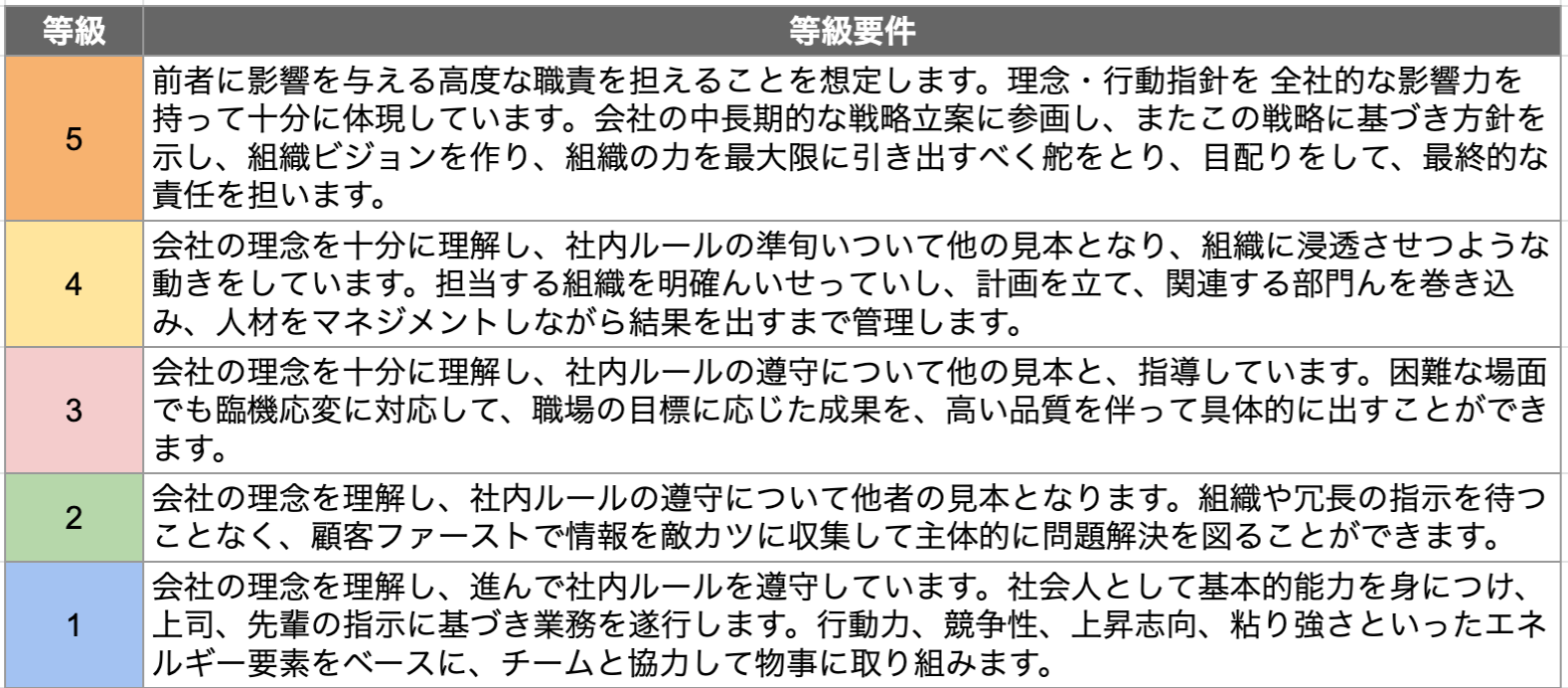

5段階等級制度

2つ目の事例は、階層を5段階で設定した等級制度です。全社・組織・チーム・自己・育成期間というステップが、階層別に求められる概念となります。

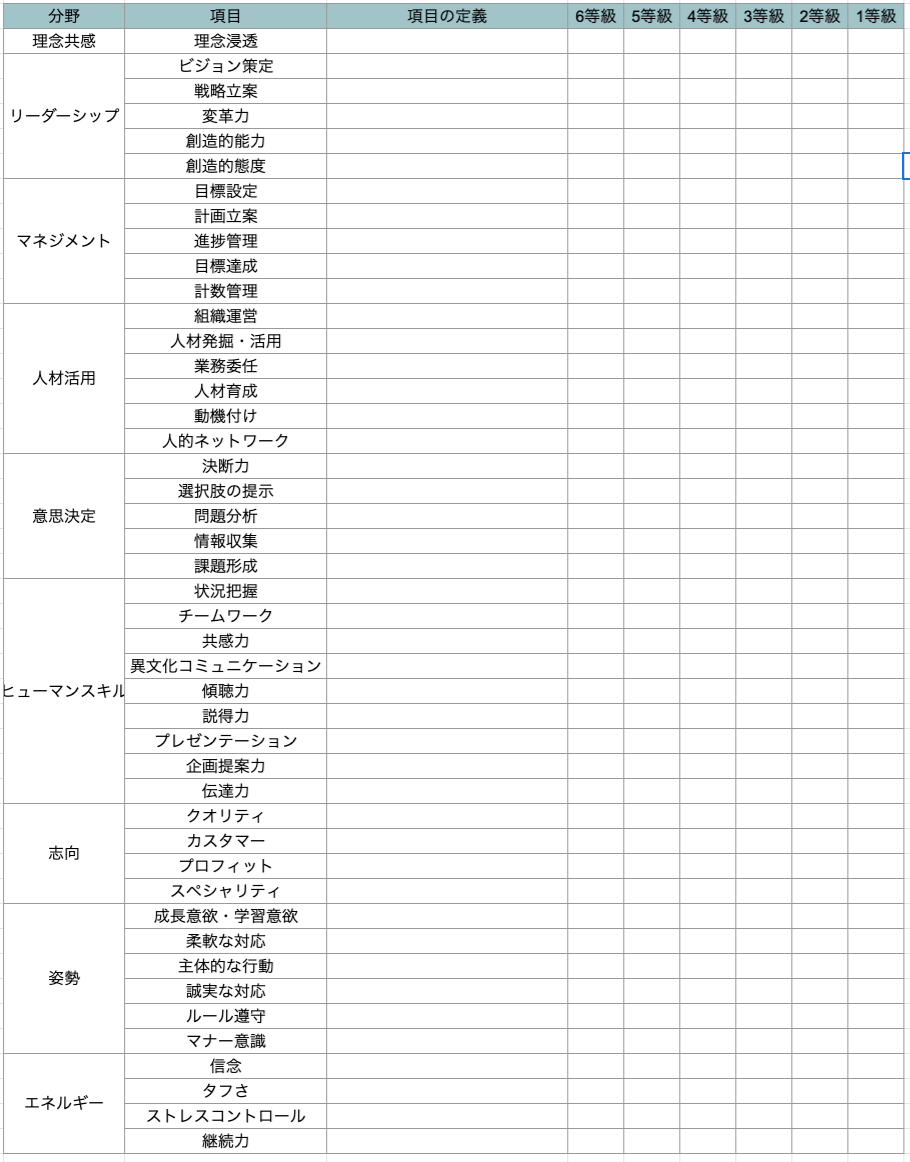

ノーフォーツ株式会社のB-CAVモデル

3つ目の等級制度の事例は、ビジネスマネジメント上必要になる職務行動(コンピテンシー)を45に分類したフレームです。

等級制度の種類とそれぞれのメリット・デメリット

等級制度には3つの種類があります。

職能資格制度、職務等級制度、役割等級制度(ミッショングレード制度)です。

職能資格制度(年功序列)

職能資格制度とは、”人”を中心に考える制度のことで、社員がどれだけ仕事に対する能力を持っているかを見極める制度です。評価や昇進は能力を持つ社員自身の価値で決まります。職能資格制度では、「会社がその人に対して求める能力」を基にランクづけがされます。しかし、能力は勤務年数に比例するという考え方が強いため、年功序列的な等級制度でもあるのです。

職能資格制度のメリットは、以下の4つです。

- 年功序列なのでジョブローテーションを行いやすく、ゼネラリストを育成する大企業に向いている

- 柔軟性のある組織づくりができる

- 人材育成面の強化ができる

- 優秀な社員を確保できる

一方デメリットは、以下の2つです。

- 年功序列を嫌う優秀な若手がやめてしまう

- 従業員の高齢化がそのまま人件費高騰につながる

職務等級制度(成果主義)

職務等級制度とは、仕事を詳細に分解し、それぞれが会社に与える効果や重みなどの価値別に分類した上で支払う賃金を決める制度です。仕事の内容で賃金が決まるため、社員の価値は加味されません。雇用形態やキャリアなどに関わらず仕事のみで序列化するので、いわゆる成果主義的制度だと言えるでしょう。

メリットとしては、以下の4つが挙げられます。

- 難易度や重要性の高い仕事を担当すれば処遇に直結するため、スペシャリストが育ちやすい

- 求人募集時のミスマッチを防ぐ

- ↑経費削減につながる

- 社員のスキルアップ促進

一方デメリットは次の3つです。

- 全従業員のこなした仕事をチェックしなくてはいけない

- 複雑でまとまらない

- 仕事の成果以外の評価を加えることが困難(同一業務を真面目に取り組み続けることに対する評価など)

役割等級制度(ミッショングレード制度)

役割等級制度とは、職能と職務を掛け合わせた役割という考えをもとにランクづけをおこなう制度のことです。仕事の難易度と人の能力を合わせて、会社が社員に期待したい役割の序列化を行います。職務等級制度のように仕事を元にした制度ですが、ポジションに応じた臨機応変な行動や業務もランクに反映させることができることと、会社が社員に求める理想的な行動を示すのが特徴です。

役割等級制度のメリットは、以下3つです。

- 企業理念の浸透と社員の意思統一

- ポジションに応じた評価

- 社員の向上心アップ。(スキルはもちろん、行動面の評価も加わるから)

一方デメリットとして次が挙げられます。

- 年功序列ではない

- 自社独自の評価基準とグレード分けを検討しなくてはならない

- 配置転換や組織変更によって従業員に課される役割が変化し、結果として等級が下がってしまうケースがある→モチベーションダウンにつながる

等級制度の作り方

等級制度の作り方についてです。

今回は5ステップで設計する等級制度の作り方を紹介しますが、設計開始前に事前準備として「現状分析」を行ってください。

等級制度設計前の事前準備

現状分析とは、その名の通り現行の人事制度の特徴を調べることです。

次のような項目を表にしてまとめ、キャリアパスの傾向や課題などを見つけ、理想の状態とのギャップを認識することが目的です。

- 役職

- 部門

- 給与

- 年齢

- 勤続年数

現状分析によって理想の状態に近づけるにはどんな制度が必要かわかるため、制度設計に大変参考になります。

では、次から具体的な等級制度の作り方です。

ステップ1:概要設計

まずは等級制度の大きな枠組みを決めます。

このステップでは大きく2つを考えます。

1つ目は役職と等級の基本方針です。現状を踏まえて、ざっくりとした役職の数、その役職内での等級の数をイメージします。この時、社員のモチベーションを上げようとむやみやたらに役職数を増やし、簡単に付与するのはやめましょう。本来必要のない役職を増やすと、将来制度を見直した際に役職廃止となり、社員がダウングレードし、結果退職者が増えてしまう可能性があるため要注意です。

2つ目は、「総合職」「専門職」「一般職」といった職種ごとの役職と等級をイメージし、それぞれのキャリアコースを用意することです。また、役職といえばマネージャー職が一般的ですが、マネージャー的仕事に向いていないが、他分野で非常に優れている人もいます。会社が社員に何を求めるのか、どんな会社にしたいのか、を考えながらマネージャー職以外の役職を考えてみるのも良いでしょう。

ステップ2:どの制度を活用するか

ステップ2では、どの制度をどのように活用するかを決定します。

現在、主流は役割等級制度(ミッショングレード制度)ですが、会社の基本方針の中で求める人材像をどうやったら育てられるのか、という観点から制度を決めるのが一番良いでしょう。

この時も制度の活用の仕方は、職種ごと(総合職・専門職・一般職)にいくつかのコースを用意するよう意識してください。

ステップ3:要件の洗い出し

ステップ3では、具体的に評価するポイントを洗い出してください。本ステップは評価制度とも関わってきます。会社として何を評価し、期待するのかを評価制度と共に考えてみましょう。

評価制度についてはこちらの記事↓

「人事評価制度の種類と作り方 5ステップで会社成長の仕組み作り」

ステップ4:具体的な等級作成

では、具体的な等級を定めていきます。概要設計で決めた枠組みに沿って具体的な等級を考えていきます。具体的に何役職・何等級作り、どのように昇級するのか。

ステップ3で洗い出した要件とランクを紐づけていきましょう。

ステップ5:シュミレーション

等級制度の作り方、最後のステップでは出来上がった等級に実際の社員を当てはめてシュミレーションを行います。

例えば、部長になれそうな課長Aさんを部長の1グレードに当てはめてみて、制度・評価が妥当かどうかチェックします。

各役職に社員1人ずつを当てはめ、ズレがあれば要因を探って検討し直します。シュミレーションを行わないと、適材適所に人を配置できない状況に陥ることがあるのでシュミレーションはかなり大切です。さらに、シュミレーションを行うことで等級制度と評価制度・賃金制度との整合性も確認することが可能です。全制度がバランスよく調和している状態がベストです。

いかがだったでしょうか?

会社の人事的な格付け制度である等級は、会社の大きさやビジョン、バリューにあった最適なモデルを選び、適切に設定していくことが重要です。仕組み経営では、人事制度もふくむ、会社経営の仕組み化をご支援しています。詳しくは以下の体験ウェブセミナーで解説していますので、ぜひご活用ください。