今回のテーマは人事の評価制度です。

人事評価制度は会社を成長させる上で不可欠な社内の仕組みです。

本記事ではそんな人事評価制度とは何か、評価制度の作り方、トレンド、評価制度がない会社の問題点や事例などをわかりやすく解説しています。

ぜひ最後までご覧ください!

前記事の人事制度についてはこちら↓

評価制度とは

人事評価制度とは、一定期間にわたる社員の成果や仕事ぶりを評価する制度のことです。社員を評価することにより、伸ばすべき点、改善すべき点を明らかにして成長を促します。

評価は会社が求める(行動指針・等級要件・目標達成)と社員の現状とのギャップを基になされますが、会社が過去の成果を基に判断するのか、未来のポテンシャルを基に判断するのかは評価制度において重要な観点となります。評価には過去の成果を正しく評価して報酬に結びつける「精算価値」と成果とプロセスを評価し、今後も結果を出し続けることができるかどうかを見極めて報酬に繋げる「投資価値」の両方の観点がが必要になります。例えば、過去の成果を基に賞与を与え、未来の期待値である投資価値を基本給に反映し、昇進につなげるなどのやり方があります。

更に、投資価値と精算価値を評価するにあたり、長期的視点(2〜3年)・中期的視点(1年)・短期的視点(3ヶ月または半年)の3つの時間的視点も重要です。

長期的視点:昇格・降格など、将来にわたり投資価値を評価し、次の等級を判断します。(等級の変化)

中期的視点:現在の等級要件など期待されている成果と行動を発揮できているかを評価し、昇給・降級などに反映させます。(基本給の変化)

短期的視点:3ヶ月・半期など、求められた成果を達成したかどうかを評価し、賞与などに反映させます。(賞与の変化)

上記3つの時間軸による評価をバランス良く備えることが大切です。

短期的視点の評価制度

クオーターまたは半期ごとに成果を見る短期視点の評価制度は賞与に結びつけるのが一般的です。短期視点の評価制度には目標管理制度(MBO)などが有名です。これらの評価制度の種類については本記事の後半で解説しています。短期的視点の評価は、過去の成果に対して行われますが、注意しなくてはいけないのが成果とは「行動×環境・運」によって齎されるという点です。環境や運も初めから成果の一部として評価をしないと公正な評価に繋がらず、評価に対する信頼度を失いかねません。そしてこういった環境要素を排除した評価は中期的評価・長期的評価によって補完していきます。

中期的視点における評価

中期的視点の評価は年に1回などのより長期スパンで行い、社員の成果ではなく「行動(プロセス)」に焦点を当てて運や環境要因を排除することで評価全体における妥当性が保たれます。行動やプロセスはある程度再現性があることから、中期的評価は投資価値の評価となります。社員の行動やプロセスはマネージャーの日常観察により行われ、行動は行動指針や等級要件と照らし合わせて行われる必要があるため、等級要件は具体的に示しておく必要があります。

長期的視点による評価

長期視点においては、評価の累積に基づいて昇格の有無を判断します。従来の職能資格制度の多くは、現在の等級要件を満たしていたら昇格とする、いわば卒業型の運用が行われることが多く、これが年功序列を生み出しました。しかし、一度昇格すると降格が難しいので、昇格については慎重に検討される必要があります。そのため、最近では現在の等級要件を満たしているだけでなく、過去の総合評価のレベルや次の等級要件を満たすことができそうか、という予見によって昇格を判断するケースが増えています。

評価制度作り方 -5ステップ –

評価制度の作り方を5ステップで紹介します。しかし具体的な評価制度を作る前に、事前準備をしておく必要があります。

評価制度設計の事前準備

事前準備では主に現状分析をし、理想の評価制度とのギャップを把握します。まずは従業員の現状を表にしてまとめてみましょう。

- 役職

- 部門

- 給与

- 年齢

- 勤続年数…etc.

そしてそこから見えてくる傾向や課題を見つけてみましょう。例えば、勤続年数と給与がほぼ比例している年功序列型であることがわかったり、給与に部門間格差がある場合は評価の仕方を部門ごとに変える必要性があることなどがわかります。

また、他社(同業・同規模)の状況も調べて把握しておきましょう。これによって自社のずれや他社と比べて強みとなる部分が見えてきて、採用戦略にも繋がります。

現状と理想のギャップが把握できたら、いよいよ評価制度を作っていきます。

ステップ1:評価制度の概要設計

まずは人事評価制度の大枠・構成を決めましょう。

先にフレームを先に作ってあげることで後の詳細な評価制度設計がやりやすくなります。

概要設計では主に以下3つを検討しましょう。

①人事戦略としての会社の基本方針明確化

まずは会社の基本方針、経営戦略などを明確にし、その上でどんな人材が必要なのかを検討します。この時、コアバリューの観点とスキルなどの成長の観点両方の視点から考えてみるとよりイメージが明確になります。

②基本方針に基づいた評価軸の検討

求める人物像が定まったら、どういった評価軸を用意するのかをざっくりと決めます。この時点ではまだ詳細な評価項目を決める必要はありません。全社共通の軸・各部門の軸・役職による軸など、詳細な評価項目の大きなカテゴリ決めをしていきます。また、この時どの評価軸に重点を置くのかも考えておきましょう。

③評価項目のボリュームを考える

いくつ評価項目を用意するのかを考えます。先ほど決めたカテゴリの中でそれぞれいくつの項目を用意するのか、全体の構成を考えます。初めての場合はシンプルで少なめにする方がオススメです。各評価軸に5項目ぐらいが妥当でしょう。

ステップ2:どの制度をどのように活用するのか決める

ここからは評価制度の詳細設計です。

会社の基本方針沿って、自社にあった制度を選び、職種にあったキャリアコースを検討します。制度選びは、目標制度と評価シートを組み合わせるのがオススメですが、あくまでも会社の方針に一番適している制度の種類を選ぶのが鉄則です。職種にあったキャリアコースとは、一般職・総合職・専門職など、異なる職種ごとにどのようなキャリアパスを提供するのかを考えることです。

キャリアパスをしっかりと考えてあげることで社員は目指す先がより明確になり、モチベーションアップに繋がります。

ステップ3:要件の洗い出し

ここでは、具体的にどんなことに対して評価するのか決めます。概要設計で検討した評価軸に沿って、具体的な評価項目を決め、評価シートの中に落とし込んでいきます。

ステップ4:シュミレーション

評価シートが出来上がったら、実際の社員を当てはめてシュミレーションをしてみましょう。シュミレーションによって、表現の曖昧さや評価のしやすさ・しにくさ等が明確になります。違和感を感じたらその都度考え直して調整を行います。

ステップ5:他制度とのバランス

一旦人事評価制度ができたら他の人事制度との整合性を見てみましょう。人事制度には評価制度の他に等級制度と賃金制度があるので、3つの制度をバランスよく作ることがとても大切です。

評価制度のトレンド

評価制度のトレンドは、従来の能力やスキルで評価して年功序列を生み出すような制度の形態から過去の成果と未来に期待するの行動・プロセスで評価する方向にシフトしてきています。

特に、現代の制度のトレンドは行動主義(コンピテンシー)です。過去の成果のみで基本給・賞与全てを判断する完全な成果主義の問題点として、運や環境といった不確定要素に個人の評価が左右されてしまうことが挙げられるため、中長期的な視点では個人の行動やプロセスを評価する行動主義が現代のトレンドとなったのです。

また、ミッショングレード制度もトレンドの一つです。企業や組織のミッションを個人レベルまでブレークダウンし、個人の役割に基づいて評価を行います。

評価制度がない会社では

評価制度がない会社では、社員に目指すべき方向を示すことができず、等級や給与を論理的に決定することができなくなります。結果的に、社員としてはキャリアパスを描けなかったり、会社としては社風や文化を形成することができなくなります。

評価制度は会社が何で社員を評価するのかを明確にすることによって、社員の指標を示してモチベーションをあげ、会社として同じ方向に向かわせるのに繋がります。ここから社員はキャリアパスを描き、またどのように評価するのかによって会社の空気感、社風も大きく異なってきます。

例えば、成果で評価する外資系企業は少しガツガツした社風、

勤務年数によって評価が変わる伝統的な日系会社は少しおっとりした社風であったりしますよね。

このように、人事評価制度は会社全体の方向性と社風を決める重要な仕組みなのです。

評価制度の種類とそれぞれのメリット・デメリット

評価制度の4つの種類とそれぞれメリット・デメリットを紹介します。

目標管理制度(MBO)

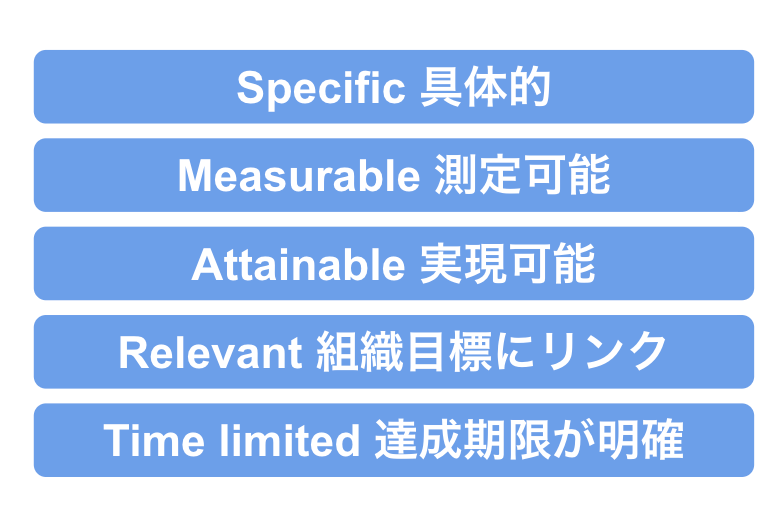

目標管理制度(MBO)とは、「もしドラ」のドラッカーが提唱した制度で個人もしくはチームで目標を設定し、その達成度で評価する制度のことです。目標管理制度では、会社全体の目標からブレイクダウンした部署の目標を個人の目標として理解し、それを達成するために自分は何をしたら良いのかを上司と相談しながら考えて、目標を立て、自分でプロセスの管理を行います。MBOの目標設定においては、後々評価しやすいようにSMARTの視点を持って行うのが一般的です。

目標管理制度のメリットは、個別目標を上司が中心に設定するのでコントロールがしやすいことです。

デメリットは、上司の意識によって部署間の格差が生まれてしまうことです。

このデメリットを克服するためにはマネジメント層を意識して設計を行う必要があります。

OKR(Objectives and Key Results)

OKRとは、組織が掲げる達成目標と主要な成果をリンクさせ、組織と個人の方向性とタスクを明確にする制度のことです。

企業の目標から事業部の目標、そしてチームの目標へと細分化した上で、個人目標を設定していき、全組織のコミュニケーション促進や生産性向上を目的としています。GoogleやFacebookも取り入れている制度です。

OKRのメリットは、会社、部署、個人の目標の方向が同じにむくため個人の意識が高まることです。(個人目標は個人で設定します)

デメリットは、1ヶ月から4半期での定期的な面談が必要のため運用に手間がかかることです。

評価シート方式

評価シート方式とは、評価する項目を設定し、それに沿って評価するやり方です。

メリットは、全社的に一定の基準が明確なためキャリアプランのイメージがつきやすいことです。

デメリットとしては放っておくと陳腐化する可能性があるため評価項目の設定に定期的な見直しが必要なことが挙げられます。

360度評価

360度評価とは、被評価者が上司だけでなく、同僚や部下、多部署などからも評価される制度のことです。メリットは周りからも評価されるため一体感が生まれることです。

デメリットとしては、評価に慣れていない人も評価するため主観的な評価になりやすいことが挙げられます。

評価制度の事例

最後に、評価制度の事例を2種類掲載します。

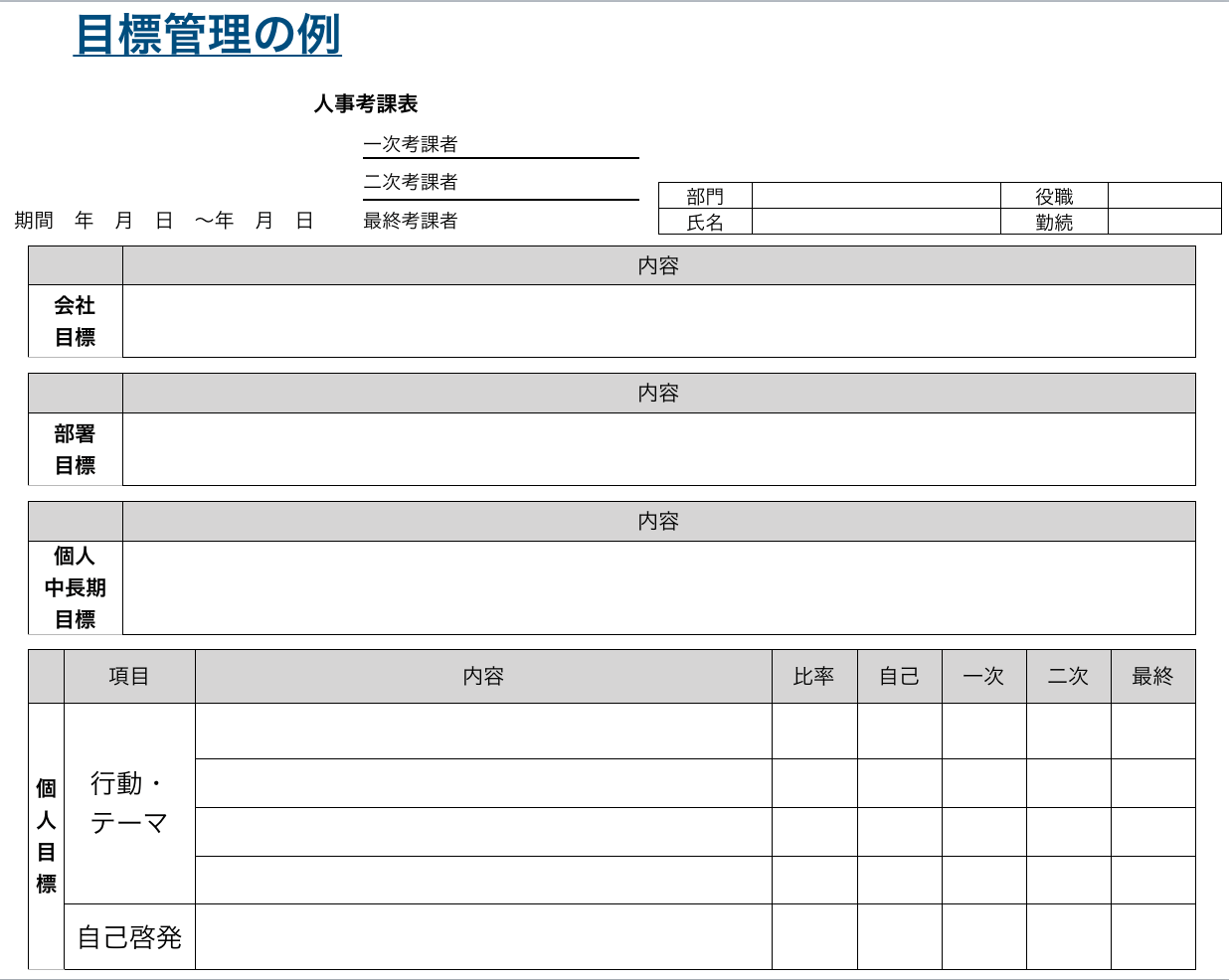

目標管理制度

目標管理制度のポイントは、個別で目標を設定し、目標に対する評価を行うことです。

しかし、単純に個人的な目標だけを設定されても会社の方針とそぐわない場合があるので、

会社目標→部署目標→個人目標というように全て繋げて考える事が重要です。

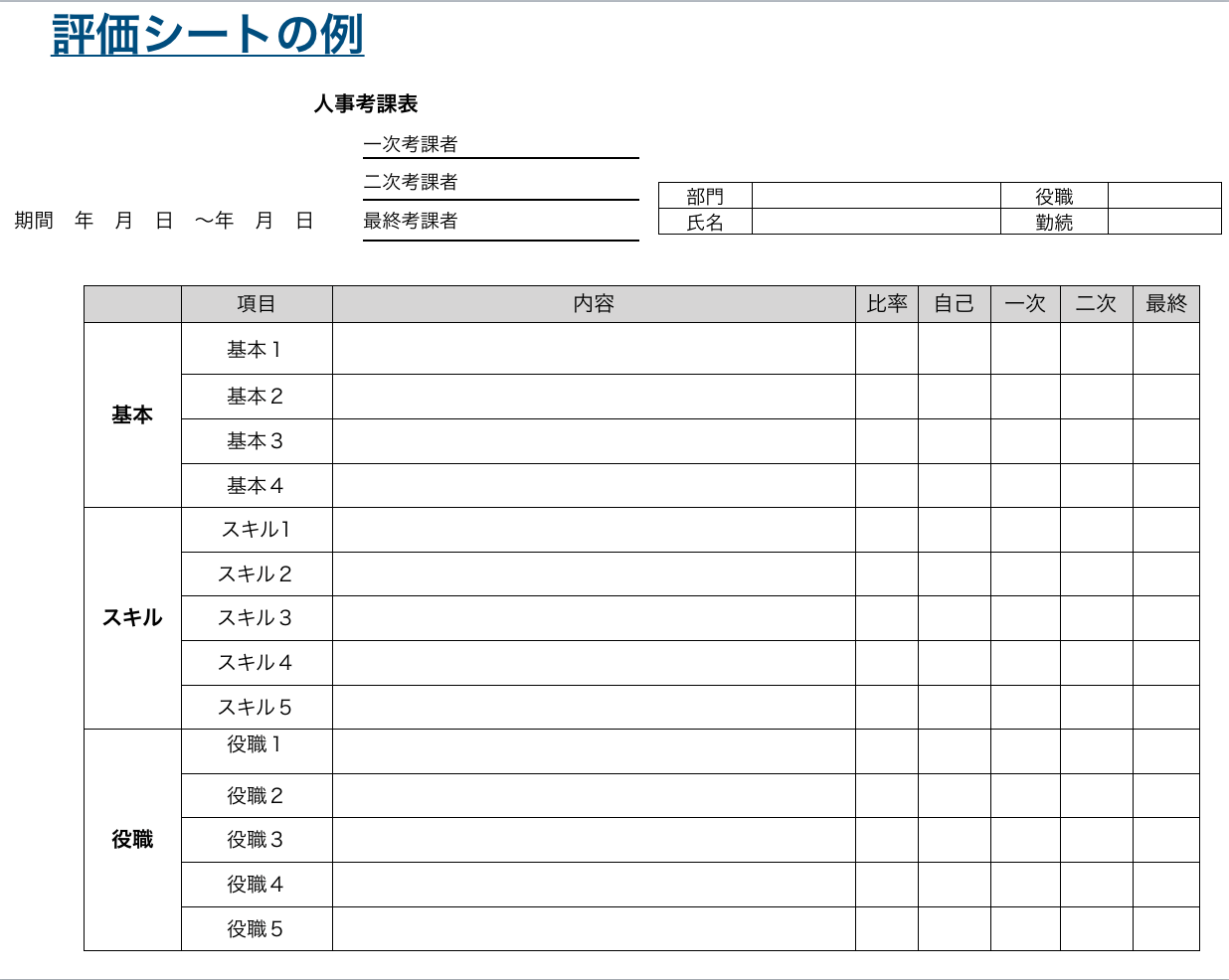

評価シート

評価シートには以下の3つのカテゴリーを入れるのがオススメです。

- 基本評価

全社共通の意識や行動に関する評価のことで、コアバリューと結びつく内容が多いです。

- 職能評価

職種に応じて求めるスキルを中心に評価項目を作成します。

その職種に対してどういったスキルが会社から求められるかが明確になるというメリットがあります。

- 役職評価

役職に応じて求めるスキル(マネジメントなど)を明確にします。

専門職の場合は職能評価のより高いスキルなどを入れると良いでしょう。

いかがだったでしょうか?

評価制度は時間軸の視点の持って、会社のフェーズや文化にあったものを策定し、設計するのが重要になります。仕組み経営では、人事制度などをはじめとする、会社経営の仕組み化をご支援しています。詳しくは以下の体験ウェブセミナーで解説していますので、ぜひご活用ください。