仕組み化すれば、ベテランの技術や技能を他の人でもすぐに出来るようになる、というのは大きな幻想です。ただし、仕組みづくりをしなければ、技能の伝承は難しいのも事実です。では、どのような仕組みづくりをしていけば良いのでしょうか?

※ポッドキャストでも解説しています。

技能伝承とは何か?

一般に言って技能伝承とは、ベテランの持つ技能や技術を新人・若手に伝承していくこと、と考えられています。ただ、時代のニーズや世間一般の技術が進化する中、単にこれまでの技能や技術を伝承していくだけではなく、進化させながら受け継いでいくことが求められています。

「今ある技術・技能を現代化し、状況に合わせた技術・技能」へと変化しなければならないことは多い。技術・技能に含まれる暗黙知を明確化し、背景にある原理原則、科学を明らかにして今日の時代に合った現代的な技術・技能にリファインすることが大事になる。これはとりもなおさず、次代の技術・技能を創造することに連なっている。技術・技能伝承とは技術・技能創造でもある。 – 森和夫氏

そう考えると、技能伝承とは新しい時代に対応できる人材を育てていくことにもつながり、ひいてはそれが会社の事業モデルを時代環境に合わせて変化させていくことにもつながるでしょう。

技能伝承における課題と取り組み状況

技能伝承の課題

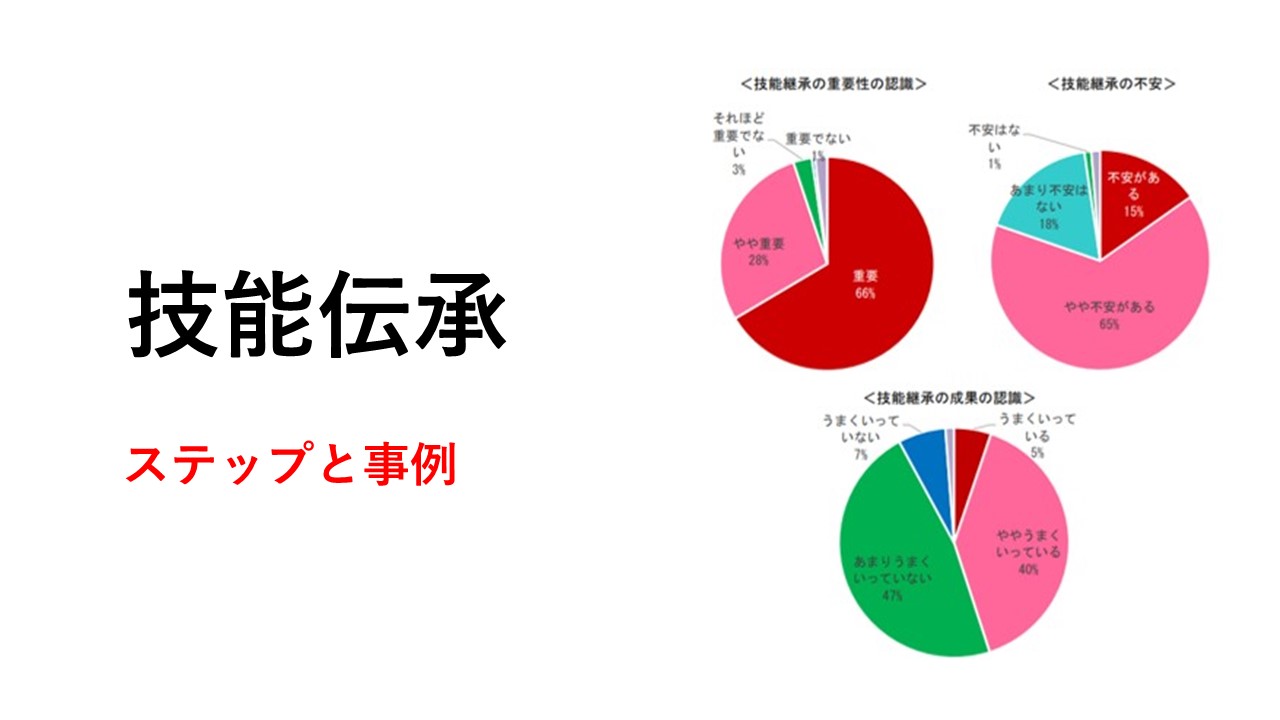

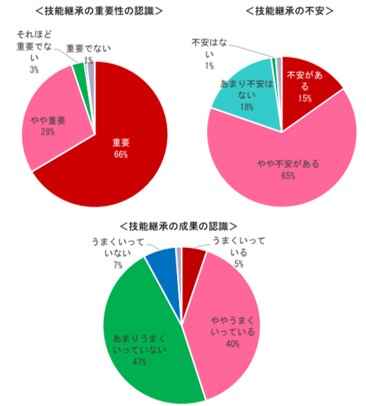

独立行政法人労働政策研究・研修機構の調査によると、技能伝承を重要と考えているものの、その実現には不安を感じている企業が多く、成果が上がっていない企業の割合が上回っています。

技能伝承がうまく行っている会社の取り組み

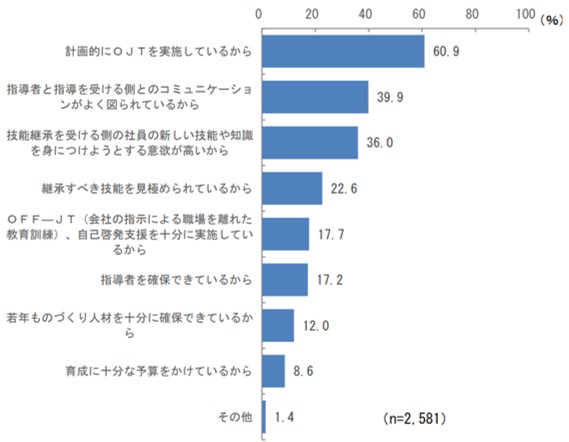

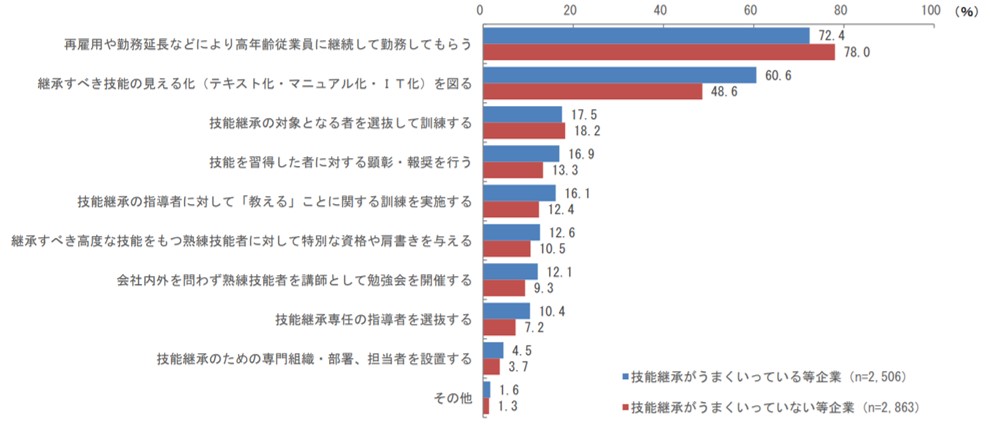

では技能伝承がうまく行っている会社においてはどのような取り組みがされているのでしょうか。こちらもデータを見てみましょう。

これらのデータから技能伝承がうまくいっている会社のポイントは以下の通りです。

- 当面の仕事に必要な能力だけでなく、その能力をもう一段アップできるよう能力開発を行っている、数年先の事業展開を考慮して、その時必要となる人材を想定しながら能力開発を行っている。

- 将来を見据えた育成や能力開発を行う目標を立てている

- 計画的にOJTを実施している。

- 指導者と指導を受ける側とのコミュニケーションがよく図られている。

- 技能継承を受ける側の社員の新しい技能や知識を身につけようとする意欲が高い。

- 継承すべき技能の見える化(テキスト化・マニュアル化・IT化)を図っている。

- 技能の指導者に対して「教える」ことに関する訓練を実施している。

- 会社内外を問わず熟練技能者を講師として勉強会を開催している。

- 専任の指導者を選抜している。

- 技能を教えていくために必要なツールやノウハウ、体制の整備等について、きめ細やかな取組みをより多く行っている。

これら実態を踏まえ、技能伝承のためにどんな仕組みを創っていけばよいのかを考えていきましょう。

技能伝承のステップ①現状と目標

まず自社の技能や技術についての現状を把握してみましょう。

自社の技能・技術とは何か?

自社の技能・技術は自社の強みにつながるものである必要があります。どの技能や技術が自社の強みになっているのかを把握するところからスタートしましょう。

自社の技能・技術は将来の事業環境の変化に耐えうるか?

では、それらの技能や技術は事業環境の変化にも対応できるでしょうか?技能伝承とは何か?のところで述べた通り、単にいままでの技能や技術を守る続けることではなく、将来にわたって必要とされるものにするには、どのように技能や技術を進化させていくことができるでしょうか。

誰がどの技能・技術をどれだけ身に付けているか?

各社員の技能や技術を見える化できていますか?この現状把握は後々の育成計画に役立ちます。

技能伝承の目標は?

冒頭で申し上げた通り、仕組み化すればベテランの技能・技術を即身に付けられるわけではありません。仕組み化は、人材育成のスピードをアップさせるものとして考えるが正解です。つまり、もし現在、あなたの会社で新人を1人前に育てるのに10年かかっているとしたら、たとえばそれを5年に短縮することが仕組み化の目標として設定します。このように、目標を設定することで、「ではどうしたら5年で一人前にすることができるのか?」と計画を立てることができます。

技能伝承のステップ②技能者、技術者としてのキャリアを明確化する

現状を把握し、目標を設定したら、技能者、技術者としてのキャリアを明確化しましょう。会社の経営者としては、単に技能・技術を伝承するだけではなく、彼らが技能者・技術者としてキャリア、および人生で成功するのを手助けしてあげることが大切です。そのためには、自社に入社して3年経ったら、このような技能が身につく、10年経ったら、このようなキャリアが得られる、というように将来の見通しを提示してあげることです。

簡単に言えば、入社希望者からの

「御社に入社して20年経ったら、私はどうなっていますか?」

という質問に答えられるようにしていくことです。

フリーメイソンの技能伝承とは?

技能者・技術者のキャリア形成については、フリーメイソンの3段階説が参考になるでしょう。これは私の師匠であるマイケルE.ガーバー氏から教えてもらったものです。フリーメイソンというと秘密結社というイメージですが、実はその起源は、宗教施設などを作る石工職人たちの職業組合だったとされています。彼らが仕事をするにあたって、秩序を保てるよう、職人たちの成長システムが作られたそうです。

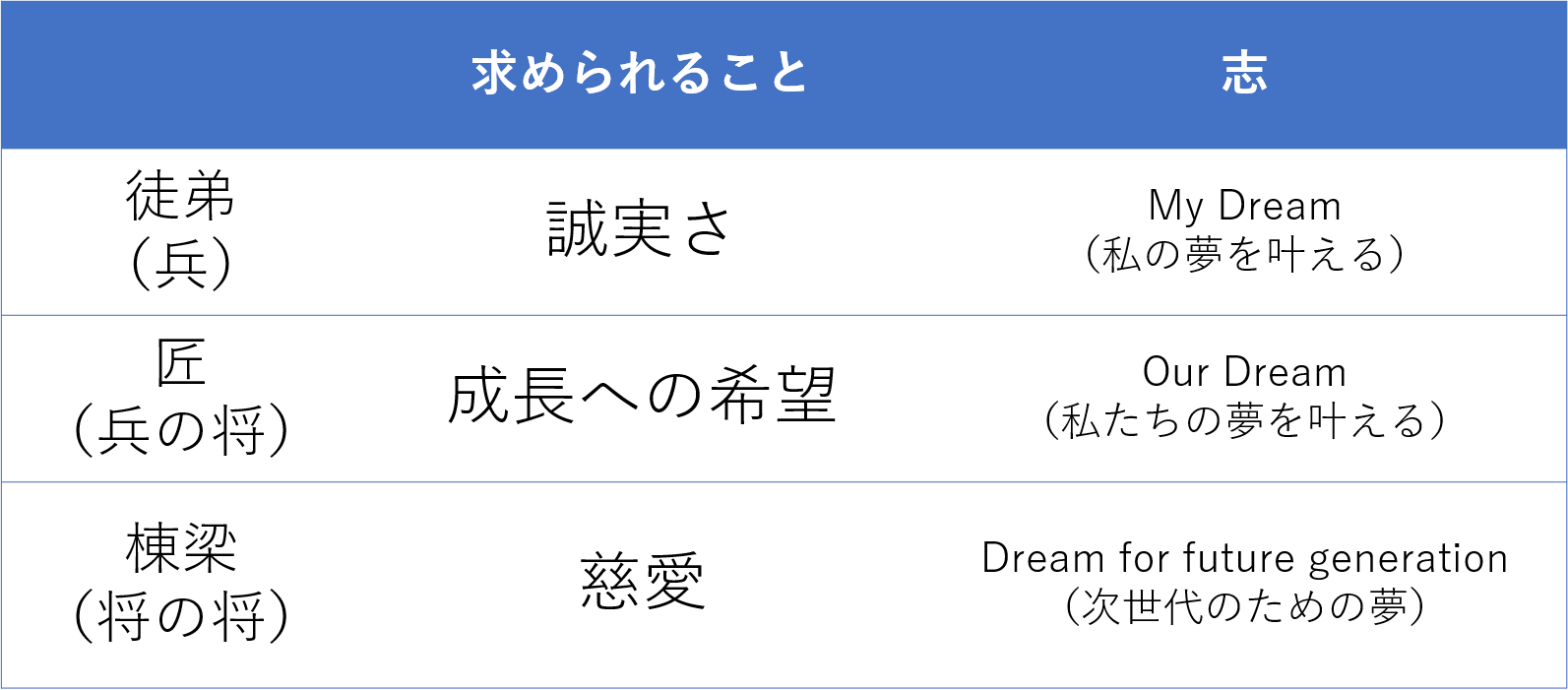

それが徒弟(見習い)、匠(熟練工)、棟梁(真の熟練工)の3段階です。

一段階目は、徒弟。彼らに求められることは、会社のビジョンに誠実であること、仕事の内容に誠実であること、会社のルールに誠実であること。彼らはまず”自分の夢”を実現するために働きます。

二段階目は、匠。匠に求められることは、更に上の段階に成長するという「希望」で仕事をすること。彼らは周りに影響を与え、”私たちの夢”を実現するために働きます。

三段階目は、棟梁。棟梁に求められることは、仕事の技術を慈愛の心で他の者たちに教えるために仕事をすること。彼らは後継者を育て、”次世代のための夢”を実現するために働きます。自分がこうなりたいということではなく、次世代へ託したい夢、これを志と言います。

図にまとめるとこんな感じです。

このように、役職が上になればなるほど、他の人や社会のために働くことが求められるのです。

社内で技能伝承を進めていくためには、自分が成長すれば成長するほど、後輩に対して自分の持っている技能・技術を伝承していくことが推奨されるという文化を形成していくことが大切です。そのために、上記のようなキャリアを明示し、かつ、教えることがその人の評価につながるような仕組みを設計する必要があります。

評価の設計については以下の記事解説していますので、合わせてご参照ください。

技能伝承の方法③標準化する

次に、伝承すべき技能や技術を標準化します。標準化とは、各技能者・技術者が独自のやり方でやっている仕事を統一することです。自社内においてはこの仕事はこのようにやる、と全員が認識合わせするのです。このステップ無くしては、伝承の方法が教え手の勘や感覚に依存することになってしまい、元も子もありません。

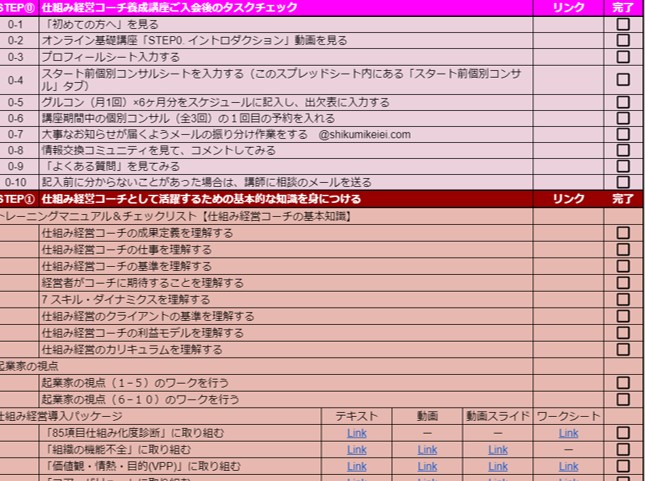

たとえば、私たちは仕組み経営コーチというある意味、”技能者”を育てる活動をしていますが、以下の図のように仕組み経営コーチに求められる知識や能力を定義し、そのやり方を標準化しています。

技能伝承の方法④マニュアル作り

次に標準化された技能や技術を文書や動画で記録します。文書がいいか、動画がいいかは対象の技能・技術によるでしょう。

技能伝承の方法⑤教え方を教える

ここまで来ると技能・技術を伝承するツールや文化が整ってくると思います。そこで、今度は教え方を教えます。ベテラン社員であっても、人に教えることに慣れていない人は多いものです。そこで、彼らが新人に技能・技術を教える方法を教えてあげるのです。

ここでは、先ほど作ったマニュアルが役立ちます。マニュアルとは作業する人が参照するものというイメージがあると思いますが、教えるときのテキストとしても活用できます。マニュアル=テキストがあることで、教え手に依存することなく、一定のステップで、一定の内容を教えることができるのです。

技能伝承の方法⑥育成の計画を立てる

最後に育成の計画を立てましょう。最初に各社員の技能や技術を見える化しましょうとお伝えしました。その現状を踏まえ、各社員をいつまでに、どのレベルまで育成するかを計画していきましょう。

育成計画についてはこちらの記事もご参照ください。

技能伝承の取り組み事例

株式会社濱崎組

建築業の株式会社濱崎組では、非常に体系的な教育体制が整えられており、技能伝承が行われているそうです。

参考:http://hamasakigumi.co.jp/recruit/education/

原田左官工業所

原田左官工業所では先輩左官の作業と新人の左官の作業の両方を動画で取り、新人が自分と先輩のどこが違うのかを自分で確かめられるような仕組みを作っています。この会社ではこの仕組みによって、一人前に育つ期間が10年から4年に短縮されたそうです。

技能を伝承(技能継承)する仕組み化なら仕組み経営へ

以上、技能を伝承(技能継承)する仕組みについてご紹介してきました。仕組み経営ではものづくりだけではなく、多くのサービス業などの仕組み化をご支援しています。詳しくは以下からご覧ください。