この記事は世界No.1の中小企業アドバイザー(米INC誌による)、マイケルE.ガーバー氏著「はじめの一歩を踏み出そう」の内容をベースにしています。世界700万部のベストセラーの内容を日本の会社に当てはめてご紹介していきます。執筆者である私はマイケルE.ガーバー氏のメッセージをおそらく日本で最も多く翻訳したり、代理となって発信してきました。また、私たち自身、企業向け教育産業にかかわっていますので、本記事の内容も信頼いただける内容かと思います。

人を育てるとはどういうことか?

「人に仕事を教えるのが難しい」「人を育てるのが苦手」という経営者の声をよく耳にします。「なぜ人が育たないのか」を考える前に、まずは人を育てることの目的を確認しておきましょう。

世の中には実に多くの社員研修プログラムや人材育成のノウハウやセミナーが存在します。しかし、それが本来の目的を達成することにつながらなければ全く意味がなく、お金と時間の浪費となってしまいます。

人を育てる目的

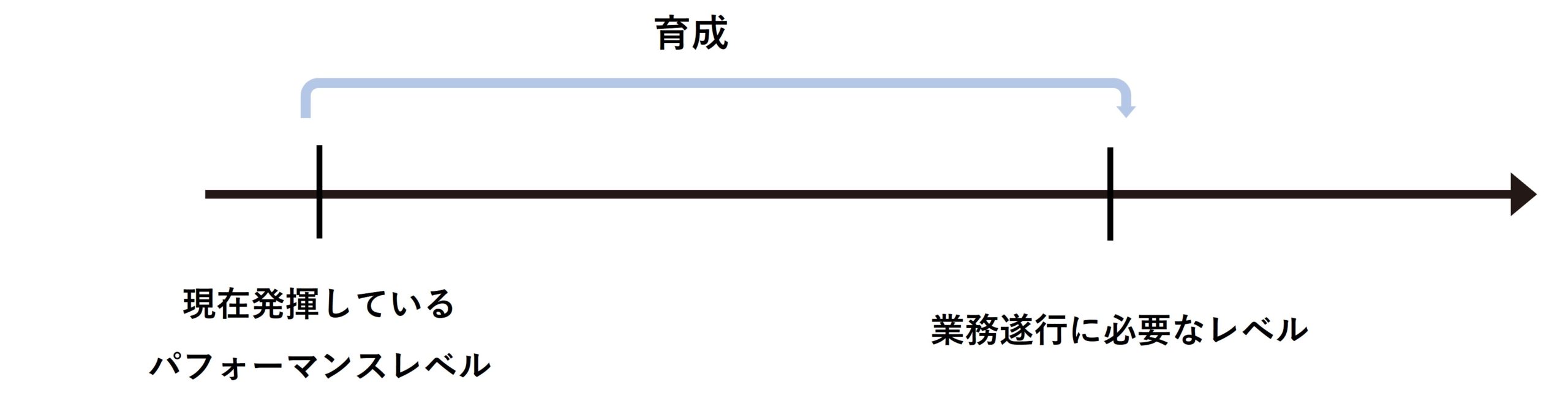

会社経営において、人を育てることの目的とは「仕事に求められる能力と現在の能力のギャップを埋めること」です。それによって、会社の業績向上につながるわけです。

業務に求められる能力と社員の能力にギャップがあれば、顧客対応や商品開発などに支障が生まれ、結果として業績に悪影響がありますから、この定義を曖昧なままにしておかないようにしましょう。

人を育てる前にやること

その上で、まず意識してほしいことが「仕事に求められる能力を低くする」ということです。考えてみれば当たり前の話なのですが、仕事に求められる能力が低ければ低いほど、人を育てるのは簡単になります。

ところが、ほとんどの中小企業は職人気質の、しかも能力が非常に高い社長が率いています。そんな「ハイスペック」な社長が社員にも同じような能力を求めるわけですから、人が育たなくなってしまうわけです

実は、世界的に有名な企業であるほど仕事に求められる能力を低くすることに尽力しています。なぜなら、能力が高くなければできない仕事が多ければ、それをこなせる人材を探すのも大変ですし、見つけたとしても給与が高くつくからです。彼らは「世の中のほとんどの人は普通の人である」と知っているのです。

「仕事に求められる能力」を下げるのは経営者の仕事です。今回は、人が育つ会社の特徴や効率的な人材育成法、その仕組み化についてご紹介していきます。

人を育てるのに失敗する理由

人を育てる仕組みを作る前に、注意すべき点をいくつかご紹介します。

OJTという名の現場放置

多くの日本の中小企業ではOJTが用いられています。もともとチャールズ・R・アレンという人が開発した4段階職業指導法がもとになっているといわれていますが、正しくOJTが行えている会社は意外と少ないのが現実です。まずは、OJTの正しい内容を見てみましょう。

①新人を配置

彼らが仕事に関し、事前に何かを知っているかどうかを調べること。彼らに学習に対する興味を持たせること。適切な持ち場を与えること。

②作業をして見せる

注意深く、根気よく、説明し、見せ、図示し、そして質問する。キーポイントを強調すること。一度に1点ずつ、はっきりと完全に教えること、しかし彼らがマスターできる限度を超えてはいけない。

③効果を確認する

彼ら自身に仕事をやらせてみる。彼らに説明させながらやらせること、彼らにキーポイントを説明させて示させてみること。質問し、正解をたずねること。彼らが理解したと判断できるまで、続けること。

④フォローする

彼らに、彼ら自身が必要なときにだれに質問したらよいかの相手を判断させる。頻繁にチェックすること。積極的に質問するよう促すこと。彼ら自身に、その進歩に応じたキーポイントを見つけさせること。特別指導や直接のフォローアップを段々減らしていくこと

いかがですか?あなたの会社ではここまでのOJTができていますか?OJTという大義名分のもとで新人社員が現場放置されていないか、あらためて確認してみましょう。

行き当たりばったりの外部研修

「人を育てるのが苦手だから」と、外部研修に依存していないでしょうか?詳しくは後述しますが、中小企業の研修は可能な限り内製化することをお勧めします。計画や目的がないまま外部研修に参加しても。お金と時間の無駄遣いとなってしまいます。

指導者依存

これも中小企業ではありがちなのですが、体系的に人を育てる仕組みがないために、どうしても配属先の上司の「人を育てる能力」や「気持ち」に依存してしまうことがあります。「仕組み経営」の考え方では、「その人が活躍できるかどうかをその人のせいにしてはならない」という原則があります。その人が活躍できるかどうか、育つかどうかは、会社がどれだけの環境を用意できるかに依存しているのです。

一時的な教育

入社時にビジネスマナー的な研修を行っただけで、その後は業務をしているという会社も多いのではないでしょうか?今のように技術や環境の変化が激しい時代には、組織図上で言う「上の人たち」ほど勉強すべきです。新しい組織論や働き方に上層部がついていけないような会社では、若い人たちの目には魅力的に映りません。

実務との一貫性欠如

社長が「自分が受けてみて良かったから」「世間で流行っているから」という理由で、社員に「良さそうなもの」を次々に与えていませんか?このような教育方法では、実務との一貫性が欠如しがちです。人を育てる教育は、会社の理念と長期目標に沿ったものであり、かつ評価制度やキャリアパスと整合性があるものでなくては意味がありません。

【松下幸之助から学ぶ】人を育てるのが上手い人や会社の考え方

企業は人なりと言ったのは松下幸之助(現:パナソニック創業者)と言われていますが、それだけに彼は人を育てることに尽力してきました。ここでは松下幸之助氏の名言から、人を育てるのが旨い人や会社の考え方を学んでみましょう。(参考:松下幸之助.com)

物をつくるまえに人をつくる

部下が偉く見える

任せて任せず

社員もお得意先

まず信頼する

長所を見る

相談調が大事

大胆に人を使う

中小企業は人を120%以上活かす

人が育つ会社を創るポイント

効率的な人材育成に欠かせない、教育の内製化についてご紹介します。

人を育てる(教育)と評価制度、キャリアパスは連携させよう

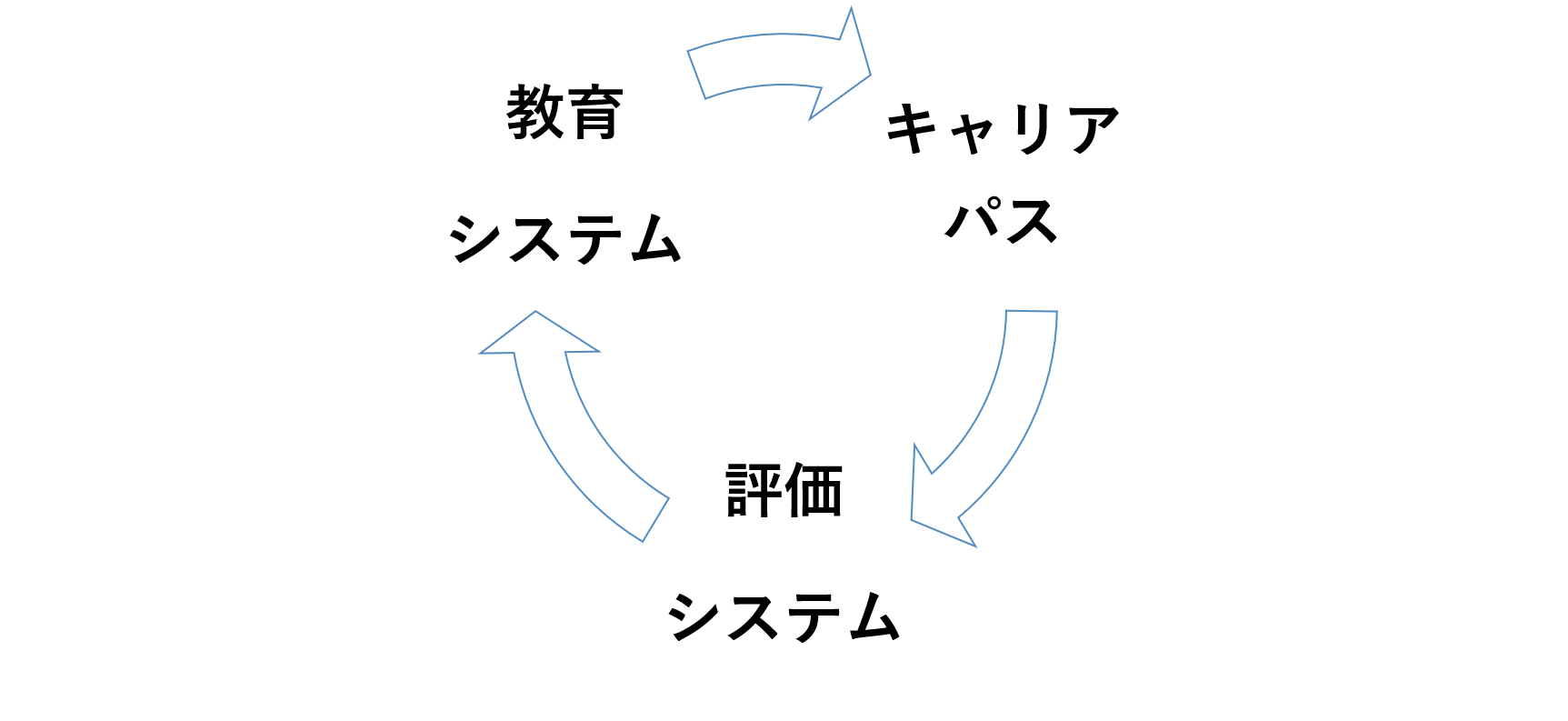

教育と評価制度、キャリアパスは連携させる必要があります。

つまり「会社としてはこういうキャリアパスを用意しています。各役職になるために評価されるポイントはこのような点です。それを学ぶためにこのような教育を受けることができます」というメッセージを社員に伝えることが大切なのです。

この一貫性がないと「何でそんな教育や研修を受けなきゃいけないの?」となってしまいます。「学び、成長することが自分にとってのキャリアアップにもつながり(内面的動機)、給与にもつながる(外面的動機)」というイメージを持ってもらうことが重要です。

教育は内製化しよう

「仕組み経営」では、「中小企業ほど教育は内製化すべき」と考えています。「リソースが不足しがちな中小企業ほど外部研修を利用すべきでは?」と思うかも知れませんが、これには次のような理由があるのです。

理由①優秀な人材の定義が会社ごとに異なる

私たちは簡単に「優秀な人材」という言葉を使ってしまいますが、実はこの定義は各社ごとに違うのです。A社で活躍できる人でも、B社では活躍できないというケースがあります。それは、会社ごとに求められる価値観や能力が異なるからです。A社では評価される行動や仕事のやり方がB社では通用しないというのはよくあることなのです。

ですから、本来は「うちの研修に来てくれれば、優秀な人材に育て上げます」とは言えないはずなのです。

あなたの会社にとって優秀な人材とは、「自社の理念に共感し、価値観を共有していて、自社の仕組みに沿って上手く働ける人」を指しています。理念も価値観も仕組みも各社ごとに違うわけですから、画一的な研修や教育では優秀な人材は育たないのです。

理由②リーダークラスは経験を通して育てるしかない。

これは特にリーダークラスに当てはまる話なのですが、日本のキャリア研究の第一人者である金井壽宏氏によれば「人が育つのは経験を通じてが7割、研修による影響は1割」なのだそうです。

ですから、自社で人を育てる仕組みをつくりながら、業務の経験を積ませるというやり方が人を育てる近道と言えます。

理由③人を育てる文化と人が育つ。

教育を内製化する大きなメリットがこれです。教育を外部に任せていると、いつまでたっても人を育てる文化が形成されません。もちろん教えられる人も育ちませんから、長期的にはコストパフォーマンスが悪いわけです。

人材育成を内製化すると、「後輩を育てよう」という文化が社内に生まれます。さらに育てる人も育つため、人が育つ土壌ができ、より良い職場環境を生み出します。

ディズニーは小さかったころから教育を内製化していた

ウォルト・ディズニーは、ディズニーランドを作る以前のアニメーションスタジオ時代から教育を内製化していました。ウォルト・ディズニーは「既存のアートスクールでは、我々が求めることを教えてくれない。だから自前の学校をつくった。 そして他のスクールより、一段階だけ上のことを教えた」と語っています。

マクドナルドは開店前に自前の教育機関を作った

マクドナルドもまた、銀座に1号店を作る1ヶ月前に「ハンバーガー大学」を開きました。ハンバーガー大学は、マクドナルドが創業してからわずか6年後に作られた自前の教育機関です。

「仕組み経営」の元となっているマイケルE.ガーバー氏も、常々「すべての中小企業は社員を生徒とした学校である」と言っています。

このように、あなたの理念に根差した良い会社を創ろうと思ったら、教育の内製化がお勧めです。

マニュアルを教育のテキストにする

人を育てるためにもマニュアルがあると良いでしょう。マニュアルは作業のステップを書いたもの、とだけ思われがちですが、そうではありません。正しく作られたマニュアルには自社の理念に沿った働き方が詰まっています。それをテキストにして教えることで、教え方が標準化できるのです。

自社の理念に合わせた働き方が書いてあるマニュアルがあること、そしてそれに基づいて教えること。成功している会社や世の中に広がっている会社は、漏れなくこれをやっています。ぜひあなたの会社でも実践してみてください。

社内育成はマネージャーが鍵

LinkedInが2019年に行った調査によると、従業員の94%が「雇用主が自分の能力開発に投資してくれるなら、その会社で働き続けたい」と答えています。ところが、コロナ禍に伴うリモートワークの普及は社員教育を複雑化させ、一部の企業はテクノロジーによってこの問題を解決しようとしています。

そして、もう1つの解決策がマネージャーの関与です。チームメンバーに必要なスキルを正しく認識し、その教育計画の策定時に有益なフィードバックや指導を提供できる、優れたマネージャーを置くことが重要になります。

多忙で過労状態のチームメンバーに新しいことを学ぶように促すのは難しいのですが、マネージャーがチームメンバーをカバーすることで、彼らが学習するための時間を確保することができます。また、マネージャーは参加者が学んだことを他の人と共有するように導き、学んだことを応用できるように支援することも必要です。

経営者が市場の大きな変化に取り組んでいる中、従業員育成の責任は人事や研修チームだけが担うわけではありません。マネージャーは、従業員のモチベーションや関係性の強化を促進する、鍵となる立場にあります。だからこそ、企業はマネージャーをバックアップするための仕組みとツールを提供する必要があるわけです。

人を育てる仕組みを作る

では実際に人を育てる仕組みを作っていきましょう。

ステップ1.各役職に求められる能力を明確にしよう

「仕組み経営」では、ビジネスは終わり(目的地)から始める、という原則があります。この原則を人を育てる際にも活用しましょう。つまりどんな人を育てたいのか?を明確にするのです。

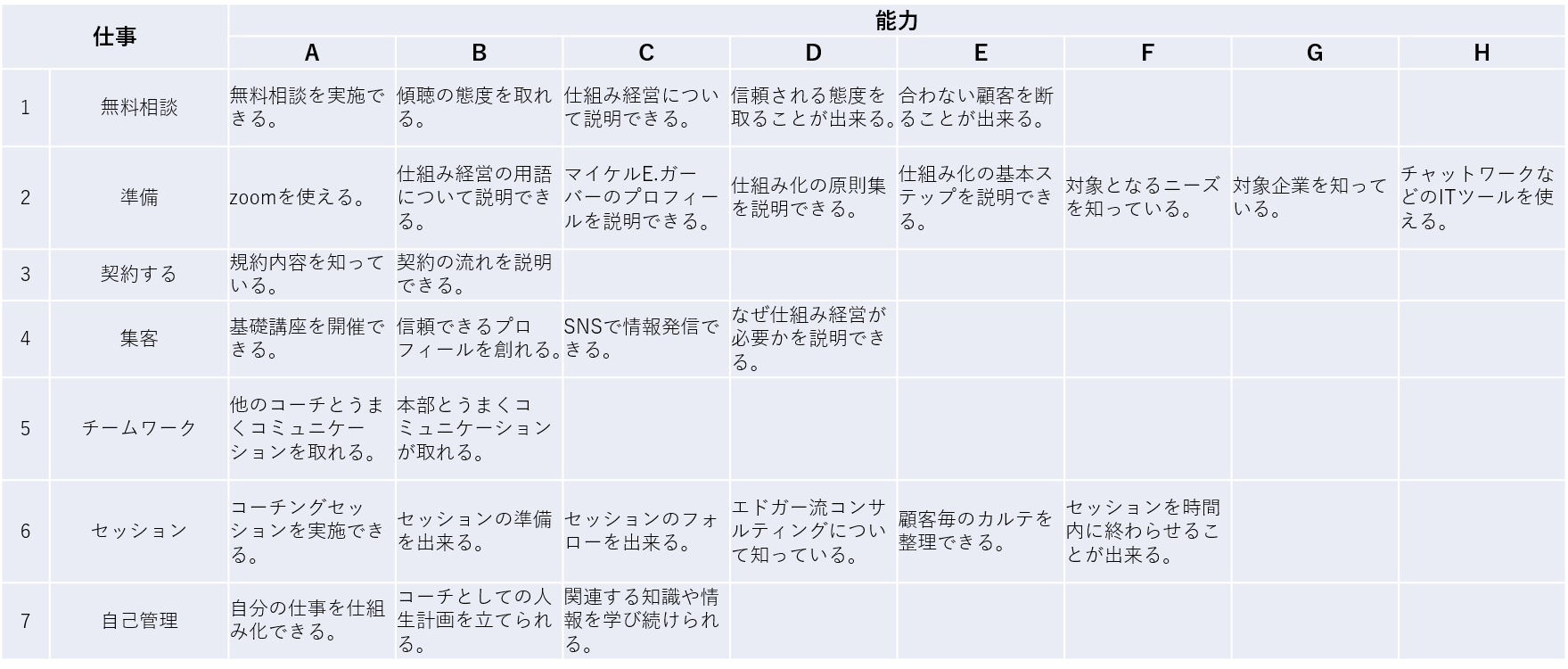

ここでのお勧めは、以下のようなスキルマップを作ることです。スキルマップは、その業務を遂行するのに必要な能力をまとめた表です。

これは私たちの認定コーチの例ですが、縦軸にその職務で行うべき仕事が並びます。横軸はその仕事を行うのに必要な能力を羅列します。

このようなマップがあることで、この職務に就く人にはこういうことを教えればいいんだな、ということが見えてきます。逆にこのマップがなければ、何を教えればいいんだっけ?ということになりますので、ぜひ作ってみてください。

ステップ2.カリキュラムを設計しよう

次にカリキュラムを設計しましょう。ここでは学校をイメージしていただくと良いと思います。学校では1年目にこれ、2年目にこれ、というように教える内容が決まってますね。それと同じように最初の半年ではこれ、次の半年でこれ、という感じで設計していきます。

ここでは、先ほどのスキルマップが教える内容の指針になりますが、もうひとつ重要な内容があります。

それが自社の理念や価値観、歴史、文化等、あなたの会社で働く人全員が知っておくべき、共有しておくべき内容です。これはスキルマップには出てきませんが、あなたの会社で働くうえでは非常に大切な項目です。これらの項目もカリキュラムの中にいれて、全員が漏れなく理解、共有できるようにしていきましょう。

ステップ3.学習方式とリソースを設計する

次に学習方式とリソースです。学習方式とは、OJTなのか、座学なのか、自習なのか、何か課題を出すのか?といったような学び方のことです。リソースとは、教えるために必要なテキストや動画等です。リソースについては後述します。

いま、学習方式には様々なやり方がありますね。私たちの場合には、知識を学ぶことに関してはEラーニングで自習できるようにして、チームワークや何か実践を伴う場合にのみ集合型でワークショップなどをやるようにしています。

理想なのは、なるべく社員の人が自習できるようにすることです。そして、教える側の上司や先輩の人は自習した結果についてフィードバックを与えるメンター役やコーチ役になることです。

たとえば、原田左官工業所という会社では先輩左官の作業と新人の左官の作業の両方を動画で取り、新人が自分と先輩のどこが違うのかを自分で確かめられるような仕組みを作っています。この会社ではこの仕組みによって、一人前に育つ期間が10年から4年に短縮されたそうです。

また学習方式に関しては松下村塾の方法も参考になります。松下村塾の教え方は次のようなものです。

- 会読:グループで本を読んで討論する

- 討論:テーマに合わせた討論

- 対読:一対一の個人指導

- 対策:テーマに合わせた論文、添削

- 私業:読書をして塾生の前で評論し、批評を受ける

- 講釈:講義

- 順読:塾生による講義

- 看書:自習

一方的に先生が教えるのではなく、生徒自らが自分で考えるように設計されているのです。

ステップ4.運用&改善する

最後は運用と改善です。すべての仕組みは完成することはありません。常により良い方法を目指して改善し続けることが大切です。人を育てることも同じです。1年くらい運用してみてあまり成果が見られない(例えば社員が積極的にならない、評価が上がらない)ようであれば、もう一度ステップ1に戻って、どこに改善すべき点があったのかを見直してみましょう。

人を育てるのも仕組み

以上、人を育てるための方法を見てきました。「仕組み経営」では、理念に沿った人を育てる仕組みづくりからそれに使うマニュアルづくりまで、社内の仕組みづくりをご支援しています。詳しくは以下の仕組み化ガイドブックからご覧ください。