優先順位がつけられない原因

優先順位とは、ビジョン(目標)を達成するために、自分の注意とリソースを集中させる場所(活動や仕組み)のことです。会社経営における優先順位は、会社のステージや戦略、市場環境によって異なり、定期的なレビューと改定が必要です。

優先順位のマトリックスの注意点

良く知られた優先順位の付け方として、重要度×緊急度のマトリックスがあります。これは「7つの習慣」を世に出したフランクリン・コヴィー社が提唱しているフレームワークであり、非常に有益です。

何が重要なのか?を知らなければ優先順位は付けられない

一方、このフレームワークを活用するにあたって、一つ注意点があります。それは、何が重要かが分かっていないと何の意味もない、ということです。当たり前ですね。

結論からいえば、何が優先順位が高いかを知るためには、ビジョンと成長ステージについて知る必要があります。

優先順位を付けるにはビジョン(目標)が必要

ビジョンとは、会社が5年後、10年後、または20年後に向かう目的地です。優先順位とは、ビジョンにどのようにしてたどり着くかを示す道の中で、現在注力すべき、もっとも大切な部分を指します。

優先順位は会社のステージによって変わる

さらに、優先順位は、会社の成長ステージによって変化します。ビジネスは仕組み(システム)の集合体であり、それぞれが関係しあっています。しかし、だからといって、すべての部分が同じように大切、というわけではありません。

たとえば、会社をスタートして初期の段階では、会社を安定させられるだけの資金を得る必要があります。次のステージでは、商品開発やデリバリーが重要になり、さらに次のステージでは、新しい市場に参入すること、競合と戦うこと、マーケティングなどが優先順位の高い活動になるでしょう。

優先順位が常に明白とは限らない

問題は、優先順位が常に明白だとは限らないことです。あなたはもっとも大切に見えるものに時間と注意を注いでいるかも知れませんが、実はそれが間違っているかも知れないということです。

優先順位を誤った例

企業向けにサービスを提供している会社が、商圏を全国に広げようとしていた。これはとても大きな機会であり、そのため、CEOは、マーケティングと商品開発にフォーカスをおいていた。

彼女はサービスを7つのバージョンに拡大し、新規顧客を獲得するために、インターネット広告やダイレクトメールなどの新しいチャネルにも手を出した。

しかし、彼女はあまりにも多くのことに手を出していたため、会社から現金が流れ続けていた。実のところ、会社はすでに破産間近の状態にまでなってしまった。当時、彼女の戦略的フォーカスは、マーケティングや商品開発よりも、現金の管理と資金調達だったのである。

もっと賢い方法は、商品のバージョンを1つか2つに絞り、複数あるチャネルの中から、もっとも効果が良いチャネルを探すことだったのだ。そして、安定したキャッシュフローをつくり、そこから新しい商品開発やチャネル開拓の資金を捻出することだった。

全てを同時に得ることはできない

“すべてを得ることが出来る。しかし、それは一度にではない。”という言葉があります。

もしかしたら、すべてを同時に出来るかも知れないが、普通は出来ません。優先順位を上げるべき活動は現在の会社の強い点を最大化するものであるか、弱い点を最小化するものである必要があります。

経営と仕事の優先順位の付け方

では現在の優先順位を決めるステップをご紹介していきます。

1.ビジョンを見直す

まず会社のビジョンを見直しましょう。どこに行きたいのかがわからなければ、優先順位を決めることが出来ません。ビジョンがすでにある方は、ビジョンを見直しましょう。もちろん、ビジョンは簡単に変えるべきではありません。しかし、あなたがビジネスについて詳しくなり、可能性や限界について理解するにつれて、ビジョンは拡張されたり調整されることがあります。

ビジョンを見直すための質問

次の質問について考えてみましょう。

- 当初の想定や仮定はまだ正しいか?新しい想定や仮定は必要か?

- ビジョンは十分に深く、細かいものになっているか?全体像を描写できているか?付け足すもの、削除するものはないか?

- ビジョンや指標は整合性や一貫性が取れているか?

- ビジョンはやる気を生み出すものになっているか?それに対して本当にコミットメントできるものになっているか?

2.現在の計画を見直す

ビジョンと同じように、現在取り組んでいることや計画を見直してみましょう。

- 当初の想定や仮定はまだ正しいか?新しい想定や仮定は必要か?

- 計画はビジョンと一貫性があるか?ビジョンをサポートするものになっているか?

- 予算計画や予測は、合理性があり、達成可能か?

- 計画のスケジュールは妥当か?

- 計画に対して、本気でコミットしているか?

- 社員は計画に対して、本気でコミットしているか?もししていないのであれば、どうすれば良いか?

3.ビジネスのニーズを検討する

会社の中でのある活動や、ある仕組みは、レバレッジがかかり、結果に影響を与えます。そのような活動やシステムをレバレッジポイントといいます。優先順位は、レバレッジポイントを最大限活用できるように設定しなくてはなりません。

ネガティブなレバレッジポイントをリストする

会社の中で、ネガティブな影響を与えるレバレッジポイントを5~10リストしてみましょう。すなわち、現在、その部分がうまく機能していないために、顧客にとって、自社にとってネガティブな影響を与えている活動やシステムを挙げてみましょう。

ポジティブなレバレッジポイントをリストする。

逆に、会社の中で、ポジティブな影響を与えるレバレッジポイントを5~10リストしてみましょう。すなわち、その部分はうまく機能しているが、さらに改善すれば、顧客にとって、自社にとってポジティブな影響を与える活動やシステムを挙げてみましょう。

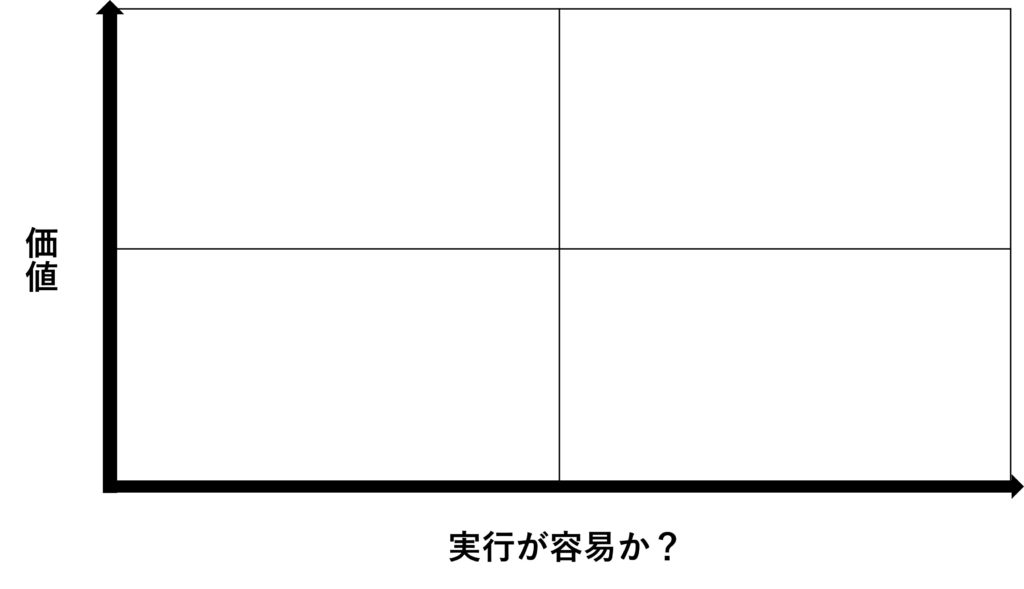

4.優先順位を決める二つの軸

3でリストしたもののうち、もっともニーズが高いもの、またはもっとも機会が大きいものを1つか2つ選択しましょう。それが現時点において、優先順位が高い活動になります。1つか2つに絞り込むためには以下の2軸で考えると良いでしょう。

横軸は実行が容易かどうか?縦軸は顧客にとって、自社にとって価値があるかどうか?

このマトリックス上に、「3.ビジネスのニーズを検討する」でリストアップした項目をプロットしてみましょう。

マトリックスの右上に当てはまるものが優先順位が高いものです。

経営と仕事の優先順位を間違う理由

最後に、優先順位を間違ってしまう原因を探っていきます。

大半の経営者は、何にフォーカスすべきかを既に知っていると思っていますが、物事はそう簡単ではありません。経営者にとっての盲点がいくつか存在し、優先順位を間違ってしまうことがあります。

以下に示すのは、経営や仕事の優先順位を決めるときの8つの盲点です。あなたの考えがどれかに当てはまっていても安心してください。ほぼ100%の経営者がいずれかの考え方に偏向しています。あなたもこれらの盲点に当てはまっていないかどうか、確認してみましょう。そして、盲点を無視せず、頭の中に留めておくようにしましょう。

1.癖や惰性で決めている

- “いつもこの部分を強調してきた。”

- “上手く行っているから続けよう。“

という考え方。未来が過去の延長線上にあるとは限りません。

優先順位をつけるのに、いつもの考え方で取り組んでいることはあるだろうか?と自問し、再検討しましょう。

2.間違った情報、情報不足で決めている

- “どの部分が大切かはっきりしないから、とりあえずいまのまま続けよう。“

という考え方。これも意思決定を放棄することにつながります。

優先順位をつけるのに、十分な情報はそろっているか?それらは正しい情報か?と自問し、再検討しましょう。

3.好き嫌いで決めている

- “これをやるのが楽しくて好きだから、力を入れよう。“

という考え方。好き嫌いは確かに大事ではありますが、経営は外部環境の変化も考慮に入れて意思決定をしなければいけません。

ビジネスや仕事の中で、好きな部分と嫌いな部分は何か?それらの好き嫌いによって、優先順位が左右されていないだろうか?と自問し、再検討しましょう。

4.快適空間で決めている

- “この部分が得意だから力を入れよう。“

という考え方。いわゆるコンフォートゾーンにとどまったままの状態です。

ビジネスや仕事の中で、心地よい部分と不快な部分はどこか?それらがどう優先順位に影響しているだろうか?と自問し、再検討しましょう。

5.説得されて決めている

- “税理士がここが大切だと言ったからそれに従おう。“

という考え方。外部のアドバイスを得ることは大事ですが、盲目的にそれに従っていては、経営者としての重要な仕事である意思決定を怠っていることになります。

意思決定に影響を与えている人物はいるだろうか?それがどう優先順位に影響しているだろうか?と自問し、再検討しましょう。

6.業界常識で決めている

- “競合はみんなこのようにやっているから、それに従おう。“

という考え方。競合と同じことをやっていては、常に後追いを強いられるだけです。

みんながやっているから、常識だから、という理由でやっていることはないだろうか?と自問し、再検討しましょう。

7.日々のプレッシャーで決めている

- “いま問題が起きている部分に対処しよう。”

という考え方。これはもぐらたたき状態であり、物事の根本的な解決につながらず、同じような問題が次々に起こります。

日々のプレッシャーが大きすぎて、思考が混乱したり、妨げられていることはないだろうか?と自問し、再検討しましょう。

8.優柔不断で決められない

- “全部重要だ。全部やる方法を見つけよう。“

という考え方。これも意思決定の放棄と言えます。

どれもが重要だ、と周りの人に言ったことはあるだろうか?それは真実だろうか?と自問し、再検討しましょう。

優先順位が高い仕組みを作る

以上、仕事と経営の優先順位の付け方について見てきました。仕組み経営では、いまご紹介したような優先順位の決め方も含め、ビジョンに達成に必要な仕組みづくりをご支援しています。詳しくは以下から仕組み化ガイドブックをダウンロードしてご覧ください。