仕組み化に必要なこと①

業務の自社独自性

”仕組み化=属人性の排除”という定義だけでは不十分です。仕組みづくりを正しく行えば自社の独占的な資産になり、競争優位につながります。 会社ではなく個人で考えてみても同じことが言えます。一流のスポーツ選手は自分独自のルーチン(習慣)を持っていますね。 これもまさに仕組み化です。自分ならではルーチンを続けることが他選手との違いを生み出すのです。

仕組み化に必要なこと②

業務の再現性

中小企業においては、経営者の能力が非常に高い、または優秀な社員が入社してきたからという理由で、会社一気に成長することがあります。しかしそれはたまたま社長の能力が高いから、または、たまたま優秀な社員が入社してきたから成長できたのであって、 再現性があるとは言えません。仕組み化は、何度も繰り返し同じ良い結果を出すことのできる仕事のやり方を作っていくことです。

仕組み化は「良い習慣作り」とも言い換えることが出来ます。良い習慣作りとは、特別な努力や配慮や留意、注意をしなくてもいつの間にか良好な結果が出ることです。たとえば、歯磨きは習慣化できれば、なんの努力もなく実行でき、それによって、自然と良好な結果(歯が白くなる、虫歯にならないなど)が出ます。このように、勝手に良い結果が出るための、良い習慣作りを会社内でも行っていくことが仕組み化と言えるでしょう。

また、「成功モデルの複製」とも言い換えられます。たとえば、成果を出している営業のやり方を複製可能にして、他のメンバーも実行可能にすることによって、会社全体の営業力が上がっていきます。

「型化」は、成功した方法や最善の手法を見つけ出し、それを他の部門やチームにも応用することです。これも仕組み化の言い換えと言えます。組織全体で共通の基準や標準を確立することで、優れたアプローチを複製し、活動やプロセスをより効率的で一貫性のあるものにします。

「仕組み」を英語でいうと「システム(System)」であり、「仕組み化」を英語で言うとシステマイゼーション(Systemization)になります。たまに仕組みを「ストラクチャー(Structure)」と訳しているケースが散見されますが、ストラクチャーは「構造」を意味します。システムは動的で、ストラクチャーは静的な概念です。

マニュアル化や標準化は、仕組み化をしていくサイクルの一つになります。

マニュアル化は仕組みや手順を文書化することです。仕組み化された方法や標準化された基準を社内で共有するために、具体的な手順や指示をまとめた文書を作成します。

標準化とは仕組みの基準を定めることです。具体的な基準や指標を設けることで、組織内の業務を一貫性のある方法で行うことができます。

仕組み化によって、様々なメリットが会社にもたらされます。

経営を仕組み化することで事業のスケールアップが可能になります。たとえば、店舗ビジネスではチェーン展開が可能になります。

事業を承継する場合も経営を仕組み化しておくことが重要です。仕組み化された経営体制は後継者にとって負担を軽減し、経営者自身もスムーズな引継ぎが可能となります。

仕組み化によって業務の再現性が高まり、他の人でも担当できるようになります。これにより、特定の人が休んだり辞めたりしても業務が停止することがありません。

経営者の仕事が分解され、仕組み化されることで社長の自由時間が増えます。経営者はより重要な業務に時間を割くことができるようになります。

仕組みが整備されることで、経験やスキルの少ない人でも簡単な仕事を担当できるようになります。

仕組み化されたビジネスでは一貫した顧客体験を提供できます。ブランドやサービスの一貫性を確保することができるため、顧客満足度が向上します。

属人的な仕事では改善の余地がわかりませんが、仕組みの改善によって成果を上げるための議論が可能になります。

仕組み化の過程において、会社のビジョンの明確化や業務の整理を行います。これにより、DX化やAI化を進めるきっかけとなります。

経営を仕組み依存にすることで、人を責める文化がなくなります。問題解決や改善は仕組みの改善によって行われるため、良好な職場環境が生まれます。

カリスマ社長に依存しない仕組みづくりを行うことによって、会社の永続性が高まります。

仕組み化によるデメリットもあります。その内容と対処法について解説します。

”仕組み化すればラクになるが、仕組み化するのが大変”というジレンマがあります。そのため、仕組み化の途中で、挫折し、元の属人的な運営に戻ってしまう会社も多いです。こうならないためには、仕組み化の正しい順序を知り、”最小の労力で、最大の効果を生み出す仕組み”を創ることから始めることが大切です。

仕組み化して、プロセスやルールを明確にすると、組織が硬直化したり、官僚化したりしてしまうという懸念があります。しかし、これは仕組み化に対する正しい理解が欠けているために起こる現象です。高度に仕組み化された会社では、会社の理念と仕組みがうまく融合し、柔軟性がありながらも安定性のある経営が実現されています。

仕組み化に取り組み始めると、これまでの属人的なやり方に慣れている社員(特にベテラン)からの反発が起こるケースがあります。正直、これはある程度避けられないものです。それでも社内には仕組み化に協力してくれるメンバーがいるものです。そういった賛同者を味方にし、小さな成果を積み重ねることで会社の文化が仕組み依存へと徐々に変わっていきます。

多種多様な業態で仕組み化の実績がございます。以下はお客様事例インタビューの一部になります。クリックするとインタビュー記事に飛びます。

有限会社ファイブアローズ岩下由加里様

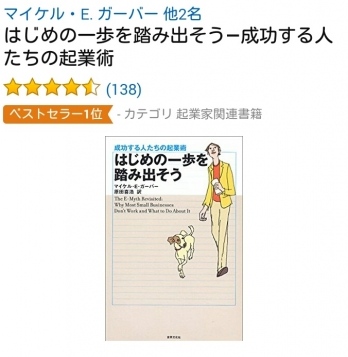

岩下さんは創業前からマニュアル化のバイブルである「はじめの一歩を踏み出そう」(マイケル・E・ガーバー著)を参考にして、会社の仕組みを作られてきました。

今では100人以上のスタッフを抱えながらも、マニュアル化/仕組み化したおかげで新規事業にも取り組む余裕を創出されています。

どのようにして今のような状態を実現されたのか?

>>インタビューはこちらからご覧ください。

エイチアールプラス社会保険労務士法人 代表社員 佐藤 広一様

佐藤さんは創業当初に「はじめの一歩を踏み出そう」を知人から紹介されて以来、それを経営のバイブルとして経営をされてきました。

いまでは、業界紙に多数の寄稿をされたり、各方面での講演、上場企業の取締役も兼任されるなど、東京エリアではトップクラスに知名度がある方です。

>>インタビューはこちらからご覧ください。

「STORIA」小濱格様

小濱さんは5店舗を構える美容室「STORIA」のオーナーで、仕組み化に取り組み始めてからわずか1年で働き詰めの職人型ビジネスから抜けだすことに成功されました。

どのような順番で仕組み化に取り組み始め成功したのか?を具体的にお伺いしています。

>>インタビューはこちらからご覧ください。

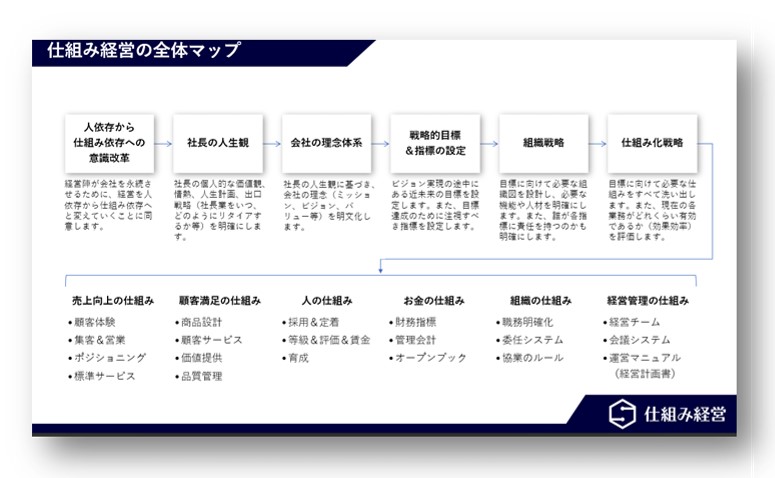

以下は仕組み経営で実施する仕組み化の大枠のステップです(実際には状況に合わせて変更します)。

会社を変えるための第一ステップは、経営者や経営リーダーの人生について考えることです。人生の目的、価値観、計画を明確にすることが、会社を仕組みで持続成長させるために必要です。リーダーの人生における価値観や計画を会社に持ち込むことで、会社は活気づき、自ら動き始めます。リーダーの人生の目的は、会社の理念やビジョンに直結し、会社の文化や仕組みづくりに影響を与えます。

人生の青写真を描いた後は、会社をどのようにしていくかを考えます。ビジョンは、具体的な数字や計画ではなく、目に見える未来像です。社長自身がビジョンを信じ、実現にコミットすることが重要です。ビジョンは社員が共感し、ワクワクするようなものであり、会社の方向性を示します。全ての仕組みは、最終的に会社のビジョンにつながる必要があります。ビジョンがなければ、適切な仕組みを構築することはできません。

数年後の未来を予測するのは難しいですが、20年後や30年後の未来は描くことができます。経営においても、長期的なスパンでビジョンを描くことが重要です。ビジョンは大胆に描くべきであり、会社がどのようなビジネスを行い、どれくらい成長し、どのような社員や商品・サービスを提供するかを考えることです。

経営とは、行くべき先を明確にし、現在地を確認し、ギャップを埋めるためにあらゆることをすることです。仕組み化の手順も同じです。ビジョンを決めたら、自社に欠けている仕組みを確認します。

仕組み経営では、社長が注意を向けるべき分野を7つに分け、現状分析しています。

これらの分野の仕組みがどれだけうまく機能しているかを考えてみてください

ビジョンと現在地のギャップを埋めるためには、火を噴いている業務の仕組み化が重要です。これには以下のような業務が含まれます。

これらの業務を仕組み化することで、顧客満足度や生産性を向上させ、時間や精神的な余裕を生み出すことができます。

火のついている業務を特定する方法としては、社長自身が最も大きなフラストレーションを抱えている業務を見つけることが重要です。社長はほとんどの場合、どの業務がうまくいっていないのかを勘や感覚で理解しています。それが日々のフラストレーションの原因となっています。まず、その業務の解決策を見つけるための仕組みを創りましょう。

問題解決から能動的な姿勢への変化をするためには、目の前の問題を解決するだけでなく、問題が起こらないようにすることが重要です。優れた経営者は将来起こりそうな問題を予測し、事前に対処することができます。

したがって、自問自答するべきは次の質問です。

仕組み化の方法は、目的や業種業態、対象業務などによって、様々です。いくつかの例を以下の記事に挙げております。

営業の仕組み化とは、成果が上がる自社独自の営業手法を確立し、それを誰でもいつでも実行可能にすることです。多くの会社は属人的な解決策に偏りがちであり、営業の仕組みづくりを行うことで、他社にはない強みを生み出すこともできます。

人を育てる仕組み作りには4つのステップがあります。1. 能力を明確にするスキルマップ作成。2. 会社の理念や文化を含むカリキュラム設計。3. 学習方式とリソースの選定。4. 運用と改善の継続。これらを通じて、社員が自主的に成長できる環境を作ります。

属人化は組織リスクを高めます。特に非定型業務の属人化解消には工夫が必要です。仕事の分解、複数人での実施、情報共有、トレーニング、品質管理がキーです。仕組み化によって、社員の能力を解放するインフラを提供することが大切です。

「見える化」は企業管理の手法で、財務や業務を具体的・客観的に評価し、問題解決に繋げます。工場をはじめとして、様々な分野で見える化が活用されています。見える化の意味や事例などをご紹介していきます。

オリエンテーションで大切なのは、毎回内容が異ならないように、仕組み化することです。それによって、すべての新入社員は同じ体験をすることが出来ます。また、オリエンテーションとその後のオンボーディングや研修の仕組みもつなげる必要があります。

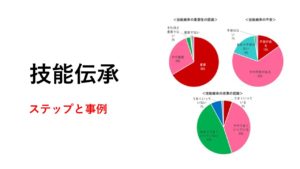

技能伝承は、ベテランから新人へのスキル移転だけでなく、時代に合わせた進化も必要です。計画的なOJT、良いコミュニケーション、高い学習意欲、技能の「見える化」、教育訓練など具体的な仕組みについてご紹介していきます。

組織図は、会社の目的に向けて「分業」と「調整」をどう行うかを示す設計図です。分業は複数人で業務を分担すること、調整はその分業を効果的に行うためのコミュニケーションです。組織図は人材の必要数、権限と責任、コミュニケーションの円滑化、キャリアパスの明確化などのメリットがあります。

社長の仕事は現場に出て、口出ししたり、現場仕事に介入することではありません。現場を離れても回る仕組みを創り、その仕組みを改善していくことで社員の成長につながり、社長の経営する時間も確保できるようになります。

会社を仕組み化していくためのバイブルと言える本は、「はじめの一歩を踏み出そう」です。本書はこのサイト「仕組み経営」が教科書として推奨している本でもあります。タイトルからするとこれから起業する人向けに思えますが、実際には社長歴5~10年くらいの経営者に読んでいただくと非常に参考になる内容になっています。

▶「はじめの一歩を踏み出そう」をアマゾンでチェック

▶「はじめの一歩を踏み出そう」の書評と解説はこちら

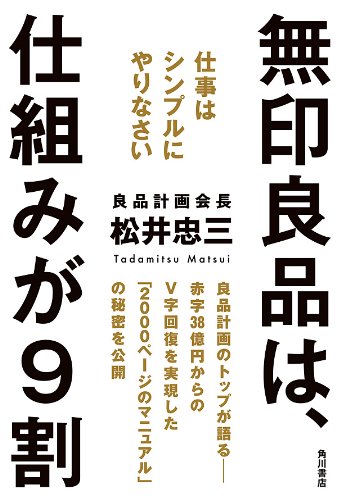

無印良品をV字回復させたことで有名になったのは、同社のマニュアル(業務基準書)である「MUJIGRAM」です。MUJIGRAMは米国のチェーンストアで利用されているマニュアルを参考に作られたもので、このマニュアルの導入により、先輩社員の勘と経験による運営から、仕組みによる運営へとシフトしました。本書では、そのストーリーが解説されています。 なお、MUJIGRAMについて以下の記事でも詳しく解説していますので、合わせてご覧ください。

今回のテーマは無印良品のマニュアル、MUJIGRAMについてです。 無印良品を経営する良品計画は、母体であった西友から独立後に右肩上がりの成長→38億円の大赤字→V字回復を経験しました。このV字回復を成し遂げられたのは、2,000ページにもわたる店舗マニュアル・MUJIGRAMと6,000ページにも及ぶ本部の業務をマニュアル化した業務基準書に他なりません。 現在も継続的に成長し続け、働きがいあるの

いまや世界一有名な日本酒ともいえるようになった「獺祭」。実は獺祭がこれだけのヒット作になった大きな理由として、職人技を仕組み化したことが挙げられます。もともと小さな酒蔵だった旭酒造は、経営の悪化により、最終的に酒造りに欠かせない杜氏さんまでが辞めてしまうという逆境に陥りました。 しかし、そこから杜氏さんの職人技に頼らない酒造りを研究し続け、見事、獺祭というヒット作を生み出します。 私たちが経営者の方に仕組み化をお勧めすると、「いやうちの業界は特殊だから」「うちの職人技は仕組み化できないから」というようなご意見をもらうことがあります。そういう方には、ぜひこの本を読んでいただき、仕組み化できないのは単なる言い訳に過ぎない、ということをご理解していただければと思っています。

本書は、左官という仕事を人気職業に変えた原田左官工業所の社長が書いた本です。同社のような職人技にビジネスが依存している会社の場合、最大の課題は、人材育成でしょう。職人の育成に何年もかかるために、ビジネスがなかなか成長しにくいわけです。また、職人の高齢化も課題になっており、職人技の承継も大きな問題です。 そんな中、同社は職人の育成を仕組み化し、通常一人前になるまでに10年かかるところを4年にまで短縮しました。その結果、若い人でも左官になりたいという人が増え、若手職人が活躍する会社になっています。 人材育成に悩んでいる方はぜひご参考にされてみてください。

ビジネスマンならお世話になったこともある人も多いでしょう。スーパーホテルの仕組みづくりについての書籍です。同社は徹底的な仕組み化により、低価格化を実現。にもかかわらず、利用者にとっての利便性も追求するという通常は相反する要素を仕組みで両立させています。宿泊施設経営者のみならず、ヒントが満載です。

コンサルタント自身が仕組み化できていなければ、それを顧客企業で再現することが出来ません。コンサルタントという職種の性質上、クライアントはそのコンサルタント本人に依頼をしたいと思います。しかし、少なくとも、全てのクライアントに自分自身で対応する、という状態から抜け出していることが見極めるポイントと言えます。

大半の専門家は、”仕組み化”を標榜していたとしても、部分最適の提案にとどまっていることが多いです。つまり、財務系出身のコンサルタントは、財務の最適化、営業系出身のコンサルタントは、営業の最適化、という感じです。しかし、会社の仕組みというのは、複雑に影響しあっています。 それぞれの分野の最高の仕組みを持ち寄れば会社経営がうまく行く、というのであれば社長の仕事は楽なものです。実際にはそうではないのです。ですから、そのコンサルタントが”全体最適の視点”を持っているかが大切です。自分の専門分野のみならず、その仕組みを入れることで、会社の他の部分にはどのような影響が出るのか、最終的には会社の理念実現にどう役に立つのかを理解しているかどうかがポイントになるでしょう。

コンサルタントが持ってくる”完成された仕組み”は、自社に合う場合と合わない場合があります。それは自社の企業文化の問題や他の仕組みとの兼ね合いによるのです。会社は人と仕組みで成り立つ一つの生命体と言えます。その中に、別の完成された仕組みを入れたら拒絶反応が出るのです。 したがって、コンサルタントが持ってくる完成された仕組みを導入する際には注意が必要です。それを自社に合うようにカスタマイズして導入してくれるかどうかを見極める必要があります。

仕組みというのは、A社では機能したが、B社では機能しなかった、ということが良くあります。全ての会社で同じように機能する仕組みがあるとしたら、みんなそれを導入しているはずなのです。しかし実際にはそういった仕組みはありません。各社それぞれ、他社の仕組みを参考にしながらも、試行錯誤して自社独自の仕組みを創っているというのが実態です。 そこで、”完成された仕組み”を導入するのではなく、いかに自社独自の仕組みを作れるメソッドを持っているか?が大切になります。

仕組み化と言うと、業務改善による効率性アップや、マニュアル化による標準化などに理解がとどまっているコンサルタントが多いように思えます。それは彼らが業務改善や標準化等を専門としてきた職人だからなのです。 しかし、本来、社長が求めるべき仕組みづくりとは、会社の目標(理念やビジョンなど)を実現するために、複製可能な仕事のやり方を設計することです。社長は、より高い目線で、社長が目指す会社を創る支援をしてくれるコンサルタントを選ぶべきと言えるでしょう。

仕組み経営では、実証された方法をもとに、会社経営を人依存から仕組み依存に変革するご支援をしております。外から持ってきた仕組みを御社に導入するのではなく、コーチング型で、御社独自の仕組みづくりを行い、理念実現をご支援しています。

1977年から世界中であらゆる業種業態で成功してきた原理原則を基に仕組み化をご支援しています。

世界的ロングセラー書籍「はじめの一歩を踏み出そう」の内容をベースにしています。同書は世界で初めて”仕組み化”という概念を中小・成長企業経営に紹介した書籍として知られています。

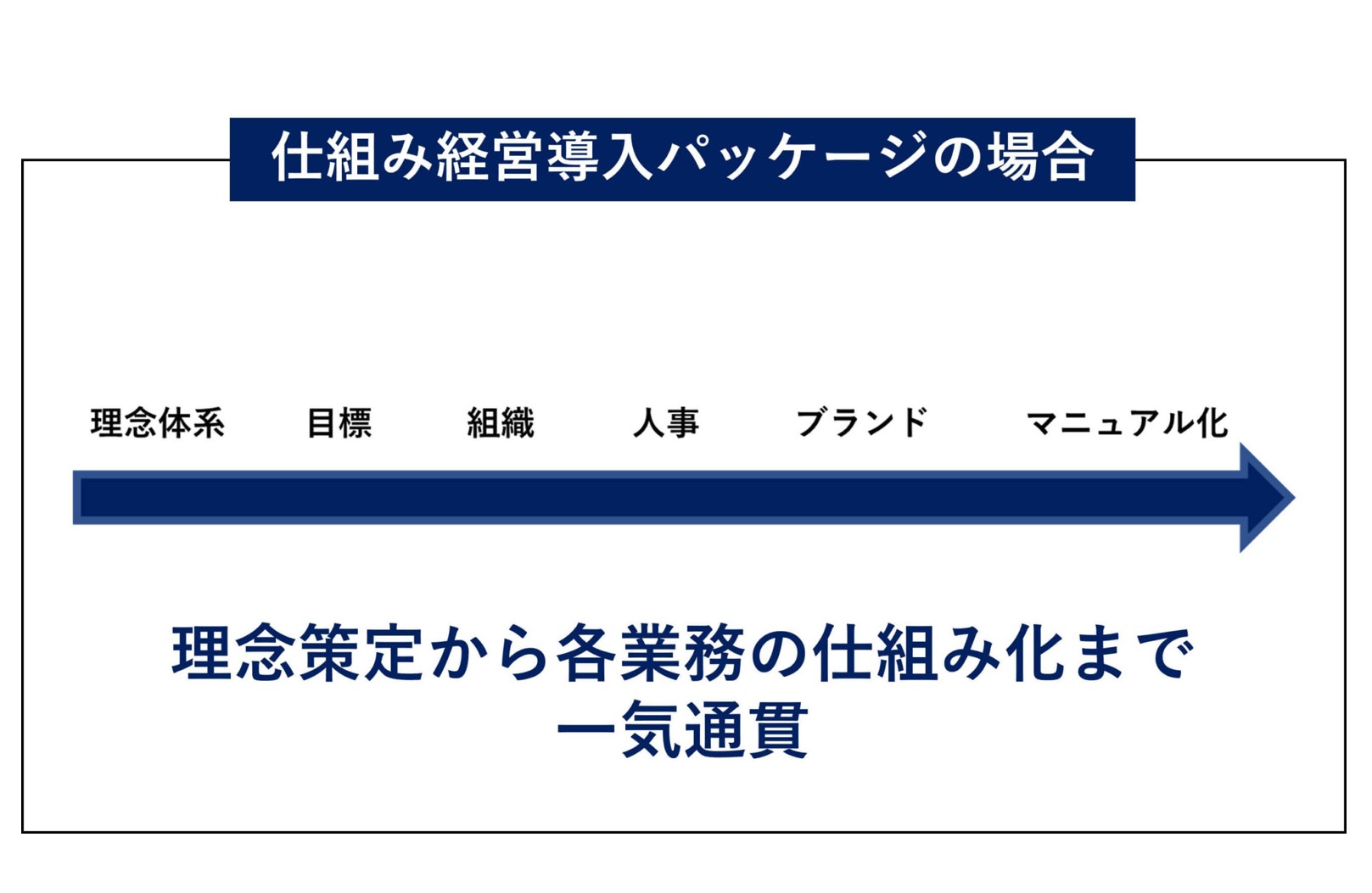

理念策定、経営計画、人事制度、採用/定着、マニュアル化まで、持続成長のための仕組みを一気通貫で構築するためのカリキュラムをととのえています。

経営者の想いをベースにして、会社に一貫した仕組みを整えていきます。会社のビジョンとコアバリューをもとにした仕組みづくりを行い、業績向上と会社文化の改善の両方を実現していきます。

運営者:清水直樹

仕組み化についてよく聞かれる質問と回答をまとめました。

どんな仕組みでも常に改善の余地があるため、仕組み化には終わりがありません。大切なことは、会社の文化を仕組み依存に変え、仕組みの改善を続けることです。

仕組み経営は、1年~2年のプログラムになっています。その期間で、御社に必要な仕組みをすべて特定し、ひとととおり構築を進めていきます。そして、その後には、御社内にて仕組みの改善を進めていけるように体制づくりをしていきます。(必要な場合には、継続のプログラムもあります)

はい、出来ます。

会社ごとに業務内容やビジネスモデルや人材、強みが違うので、ある種の特殊性はあるのかもしれません。

その特殊性が他社との違いになり、ビジネスが成り立っているわけです。

ただし、業務内容やビジネスモデルが違えど、会社の経営を仕組み化していく方法やステップはほとんど同じです。

私の師匠でもあるマイケルE.ガーバー氏は、過去40年以上にわたって、世界中の中小企業の仕組み化を支援し、成功させてきました。そして、そのメソッドはどの業界でも、さらには、どの国でも同じものでした。

すべての会社に共通して必要な仕組みがあります。これは会社経営にとってのOS(基本ソフト)と言えるものであり、OSが上手く動いていなければ、どんなアプリもうまく動きません。

私たちがご提供している仕組み化とは、”人”がどのように行動し、どのように動機づけされ、どのように考えるか、どのように成長していくのか?という人に対する深い理解をベースに構築されます。

より具体的いえば、どんな業界のどんな会社であろうと、

• 社員が共感する理念が必要であり

• 社員がやる気になるゴールや計画が必要であり

• 社員同士がコミュニケーションする必要があり

• 人を育てることが必要であり、

• 自社に合う人を雇うことが必要であり

• 仕事を上手く任せる方法が必要であり

• 自社の技術や職人技(目に見えない資産)を伝承することが必要であり

• 責任と権限が明確な組織が必要であり

• 顧客(患者)を引き寄せるマーケティングが必要であり、

• 投資家や銀行を納得させる計画が必要です。

そのため、業務内容が変わっても、方法やステップは同じなのです。 もちろん、これらの仕組み化の結果として生まれるマニュアルやチェックリスト等は会社ごとに異なるでしょう。 しかし、仕組み化のプロセスはそれほど変わるものではないのです。

仕組み経営の仕組み化は、

1.経営者の個人的な人生の目的、価値観、計画の明確化

2.経営者の人生の目的、価値観、計画を反映させた会社の理念体系の整理と明文化

3.理念を実現するための各業務の仕組み化

というステップで行います。

実はこのステップが決定的に大事なのです。

世の中で素晴らしく成長し、社長と社員が幸せな会社では、上記の一貫性が完璧に整っています。

一方、多くの会社やコンサルタントは、仕組み化しようとすると、上記のステップを逆にやり、いきなり業務の仕組み化からスタートしてしまいます。

会社というのは、ひとつのシステムです。

例えていうならば、人間の身体と同じです。

私たちの身体が健康体長寿であるためには、様々な臓器、血液、骨、筋肉などが、一貫して動く必要がありますね。

「健康体で長寿ある」というのが「身体の理念」であり、

「臓器、血液、骨、筋肉」が「身体の仕組み」と考えればわかりやすいでしょう。

身体の一部の臓器や血液だけ他者のものと入れ替えたりすれば拒絶反応が出ますね。

会社もそれと同じで、一部の業務の仕組みだけ取り入れても、他の業務や人の感情と干渉を起こし、余計なトラブルが増える可能性が大です。

今述べた通り、仕組み経営が他と違うことは、経営者の人生と会社の理念と仕組みの一貫性を重要視することです。

それによって、仕組み化が成功すれば、会社が成長するのはもちろん、経営者の人生自体も幸せにすることになります。

私自身、クライアントから「人生が変わりました」という声を何度もいただいています。

それが私にとってもこの仕事をしている生きがいでもあるのです。

「仕組み化ってマニュアル化でしょう?面倒くさそう」と思っている方が多いようです。しかし、マニュアル化は仕組み化の一部でしかありません。

仕組み化とは、良い習慣作りと言えます。社内に良い習慣作りを増やしていくことで、自然と経営がうまく行くようになります。

優れた仕組みほどシンプルです。シンプルだからこそ、成果が上がり、生産性が高いのです。

仕組みというと社員を縛り付けるもの、というイメージを持つ方も多いようです。

しかし、仕組みとは本来、その人がやったことがないような高度な仕事をできるようにするためのものです。つまり、普通の人が非凡な成果を出せるようにするのが仕組みです。

社員の自主性を重んじようと思って仕組みづくりを怠ると、社員が勝手に行動しているだけで、ビジョンや目標に全くたどり着かない、という会社になります。

また一方、コントロールを強めようとすると、ルールや規則でガチガチになり、官僚的組織になります。

大切なのは、自主性とコントロールを両立する仕組みを作り、仕組みの上で自由に働ける文化を作ることなのです。

仕組みとは、「成功の複製」と定義することができます。

たとえば、

このように、社内でうまく行っていることを複製することで、会社が持続的に成長していきます。

オンラインで世界どこからでも対応可能です。ご希望によって現地対応プランもございます。

仕組み経営では、社長の理想とする会社作りに向けて必要な仕組みづくりをご支援します。

実際にどんな仕組みを創るかは、御社の状況や目指す先によって異なってきます。

ただし、どのようなケースにおいても、大枠は以下のステップに沿っていきます。

・火消しのための仕組み

まず、今現在、火が吹いている業務があれば、そこから取り掛かります。ミスが多発している、離職が多い、生産性が低い、残業が多い、社長や特定個人しか出来ない仕事がある、などです。これら火を吹いている業務を整えることで、成長のための仕組みづくりに取り組むことが出来ます。

・どの会社にも共通する業務の仕組み

どんな業界、会社であっても、必要な仕組みはほぼ似通っています。それらの仕組みを整えることで、さらなる成長への土台が整います。

・ビジョンに向けた仕組みづくり

基本的な仕組みが整ったら経営陣はかなりの時間的、精神的余裕が生じます。この状況になると、自社にビジョンに向けてどんな仕組みが必要なのか?という高次元の仕組みづくりに取り組むことができます。

仕組み経営を導入された企業様は社員数数名~数百名と幅が広いです。

そのため、御社の規模やニーズ、ご希望のペースなどによって、無理なくご参加できるよういくつかプランがございます。

詳しくは仕組み化検討会にご参加された方に個別にお伝えいたします。

清水直樹 職人上がりの社長が陥る典型的な失敗パターンがあります。このパターンを乗り越え、会社経営を成功させる方法をご紹介します。 職人上がりの社長が失敗する理由 熟練した職人が独立して自らの事業を起こし、社長となることは珍しくありません。例えば、建設職人は建設会社を興し、美容師は美容室を開業し、エンジニアはIT企業を興し、といった具合です。手に職が付いてくると、勤め人でいるよりも自分で独立開業した

お世話になります。 一般財団法人日本アントレプレナー学会の清水です。 先日来ご案内しております仕組み経営サミットに新しい内容を追加しました。 これまで自身の会社に加え、数多くの会社の仕組み化をご支援してきた勝亦(仕組み経営株式会社代表)より、 「仕組み化を成功させる3つの要素」をご紹介します。 仕組み化にご興味ある方は増えているものの、なかなかうまく行かない方も多いのではないでしょ

清水直樹 「社長が社長の仕事」をすること。これこそが会社を成長させる唯一の道と言えます。 本記事の信頼性 本記事は、マイケルE.ガーバー著の「はじめの一歩を踏み出そう(原題:E-Myth Revisited)」を基にしています。本書は、「起業家の視点(職人、マネージャー、起業家という3つの人格)」、「事業の仕組み化」、「事業の試作モデル」、「ビジネス開発プロセス」などの新しい概念を提唱し、現在につ