属人化とは?

属人化の意味とは、「仕事のやり方が特定個人にしかわからない状態」のことです。

属人化の反対語(対義語)は?

属人化の反対語(対義語)は、標準化です。仕事のやり方が人に依らず、標準化されており、誰でも同じようなプロセスで仕事が出来る状態が標準化された状態です。

属人化の何が悪いのか?

一般的に、仕事の属人化に対しては否定的なイメージがあります。実際、仕事の属人化によって次のようなデメリットが生じます。

- 仕事内容がブラックボックス化し、担当が辞めたり休んだりすると業務が止まる

- 仕事の品質が安定しない

- 不正の原因になる可能性

- 仕事内容の改善ができない…等々

属人化を引き起こす要因とは?

属人化を引き起こす要因として一番大きなものが、特定の経験やスキル、立場などを持つ人材の存在です。特に経験やスキルという側面においては、知識やノウハウの共有がなされていないことの結果として属人化が引き起こされます。これは会社の事業継承・後継者育成といった部分においてネガティブな要素となります。

一般的な事務系やバックオフィス系の場合でも、知識やスキル、経験が必要とされたり、ある種の責任を伴う判断が求められる場面もあります。しかし、誰にでもできる作業や業務の見極めを怠ってしまうと、不必要に属人化が引き起こされ、業務についての知識やノウハウが共有されなくなってしまうのです。

スペシャリストは属人化せざるを得ない?

一方で、極めて専門的な仕事を行っているスペシャリストや、デザインなどのクリエイティブな職種の場合、「属人化するのはやむを得ない、むしろ属人化の解消を考えずに、彼らの自由にやらせてあげたい」と考えることもあるでしょう。このような考えは理解できるものの、完全に属人的なやり方に依存させてしまっては、自社ブランドの一貫性が維持できません。

スペシャリストの属人化解消法については、後述します。

属人化の解消事例「獺祭」

「獺祭」という日本酒ブランドを販売する旭酒造は、職人仕事の属人化を解消し、年商一億弱から108億円まで成長しました。

獺祭は今や世界的に有名な日本酒になっています。数ある日本酒メーカーの中で、なぜ獺祭がこんなにも有名になったのでしょうか?

その秘密を旭酒造の前社長であり、いまの獺祭を作り上げた桜井博志さんが書籍で書いています。

その中から重要な点をピックアップしてご紹介したいと思います。

- 1984年当時、年商は1億円弱で、杜氏がお酒を造っていた。業績が芳しくなく、違う道に活路を見出そうとして、レストランをスタートした。コンサルタントに巨額のお金を払ったが、大外れ。杜氏が会社の将来を危ぶんで、会社を辞めてしまった。その時から杜氏に依存するのではなく、自分たちでお酒を造っていこうという考えになった。

- 経験と勘でしかできない、というのは言い逃れ。酒造りの見える化、データ化を進めたことで、杜氏時代は最大で2億円くらいだった売り上げが、仕組みにしたことで108億円にまで成長した。

- 酒造りを仕組みにしたことで、若手の経験量がベテランの杜氏の経験量を上回り、そこから質が生まれた。(旭酒造では若手が1年で杜氏一生分と同じだけの経験を出来る)

- データ化したことで酒を改善できるようになった。今よりちょっと良い酒を、を日々の指針にしている。

- マニュアル化できるのは、98%まで。残りの2%は知恵が必要。ただし、マニュアルがあることで、2%の本質的な部分に頭を使うことが出来る。

- 良い酒を造る、のではなく、「届ける」。酒は保管の仕方や合わせる料理によって味が変わってくるので、既存チャネルにこだわらず、大切に扱ってくれる取引先とだけ付き合う。

と、こんな感じです。まさに「職人技を仕組みに変えた」事例だと言えます。

職人仕事の属人化をいかに解消するか?

これは職人型のビジネスにとっては、永遠のテーマになると思いますが、獺祭の事例をみれば、それも不可能ではない、ということがわかると思います。

ぜひ参考にされてください。

定型業務における属人化の解消

定型業務とは、やり方が決まっていて、特に高度な判断や思考が必要とされない業務のことを指しています。たとえば、私がこのようにブログを執筆している業務は、思考を必要とするので定型業務とは言えませんが、書いた記事をウェブサイトにアップする仕事は判断や思考を必要としないので定型業務と言えます。

マニュアルによって標準化を進める

定型業務の属人化を解消する方法はズバリ、マニュアル化(手順書化)です。定型業務の場合、その手順の長さに差はあれど、ステップバイステップの手順にすることができます。

例)記事をウェブにアップする

- ワードプレスにログインする

- 「投稿」⇒「新規追加」をクリックする

- タイトルと本文をコピーし入力する

- 「公開」ボタンをクリックする

- 記事が公開されているか目視で確認する

このような手順があれば、今日入社した新人でもベテラン社員と同じような結果を出すことができます。

マニュアル化に関しては以下の記事で詳しく作り方を解説しています。

スペシャリストやクリエイティブ系など非定型業務における属人化の解消

一方の非定型業務の場合、定型業務とは異なり、簡単な手順書にすることは難しいです。たとえば、ブログの執筆を考えた時、その手順としては以下のようになります。

- テーマを考える

- リサーチする

- タイトルを考える

- 記事構成を考える

- 記事を書く

- 校正する

こう書くと手順は非常に単純です。

でもこの手順を知ったところで、新人がいきなり良い記事を書けるわけではありません。なぜならば、テーマを考える、タイトルを考えるという1ステップだけとっても、創造力や過去の知識の積み上げ無くしては良いテーマやタイトルが考えられないからです。(SEO対策のための記事の場合には、ある程度定型化できますが、その話は置いておきます)

そのため、非定型業務における属人化の解消には、ちょっと工夫が必要になってきます。

仕事の分解

仕事を分解して、非定型業務を定型業務と非定型業務に分け、非定型の比重を可能な限り下げる方法です。

たとえば、上記にあげた

- テーマを考える

- リサーチする

- タイトルを考える

- 記事構成を考える

- 記事を書く

- 校正する

という仕事の場合、「2.リサーチする」「6.校正する」に関しては定型業務にしやすいので、他の人でも出来るでしょう。このように大きなブロックにしまっている属人的な非定型業務を分解していくことができます。

複数人でやる

仕事が属人化してリスクが高まるのは、その仕事を一人でやっているからです。たとえ仕事が属人化していても、同じ仕事を2人でやっていればリスクは減らすことができます。もちろん、その分人件費が倍になるというデメリットがありますので、属人化を避けることによるメリットとのバランスが大切です。

たとえば、某社では、社員の評価が上司の属人性に依存しないように複数人で評価する仕組みになっています。これについては以下の動画でも解説していますので、ご覧ください。

報告システム&情報共有

報告システムや情報共有の仕組みを整え、仕事のブラックボックス化を防ぐ方法です。たとえば、仕事の状況をリアルアイムでほかのメンバーも見られる仕組みや、定期的に成果物を共有してもらい、それに対してフィードバックを提供する仕組みなどを整えます。いまでは様々な情報共有ツールがありますので、この方法は比較的取りやすいと言えるでしょう。

会議の仕組み

これも、「報告システム&情報共有」に近いですが、会議を定期的に開催し、仕事内容を共有してもらう仕組みを作ります。日本では会議というと時間のムダ、というイメージが強いですが、会議を正しく運営すれば、逆に”後から発生する時間のムダ”を大幅に削減できるのです。

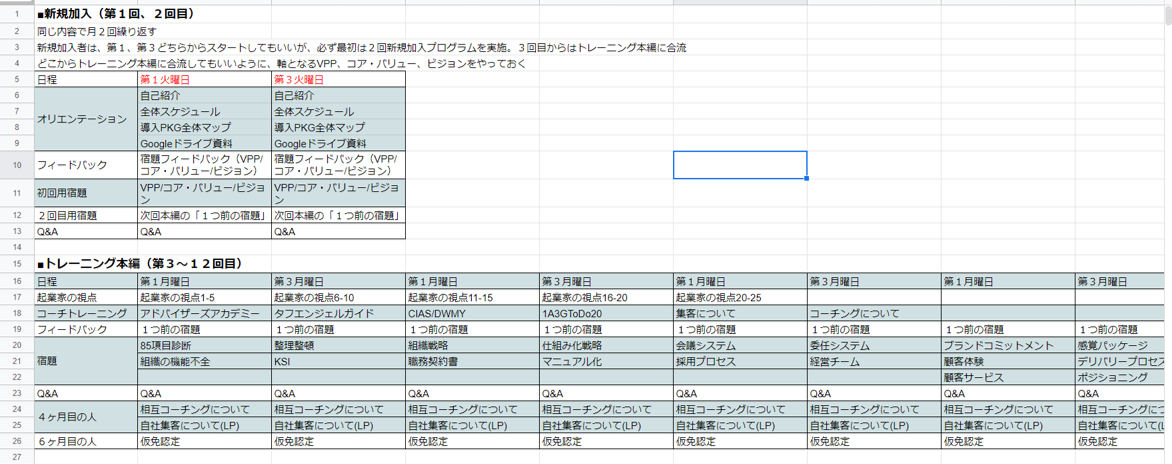

トレーニングシステム

社員トレーニングの仕組みを整え、その仕事をほかの人でも出来るようにすることで仕事の属人化、ブラックボックス化を避けることができます。

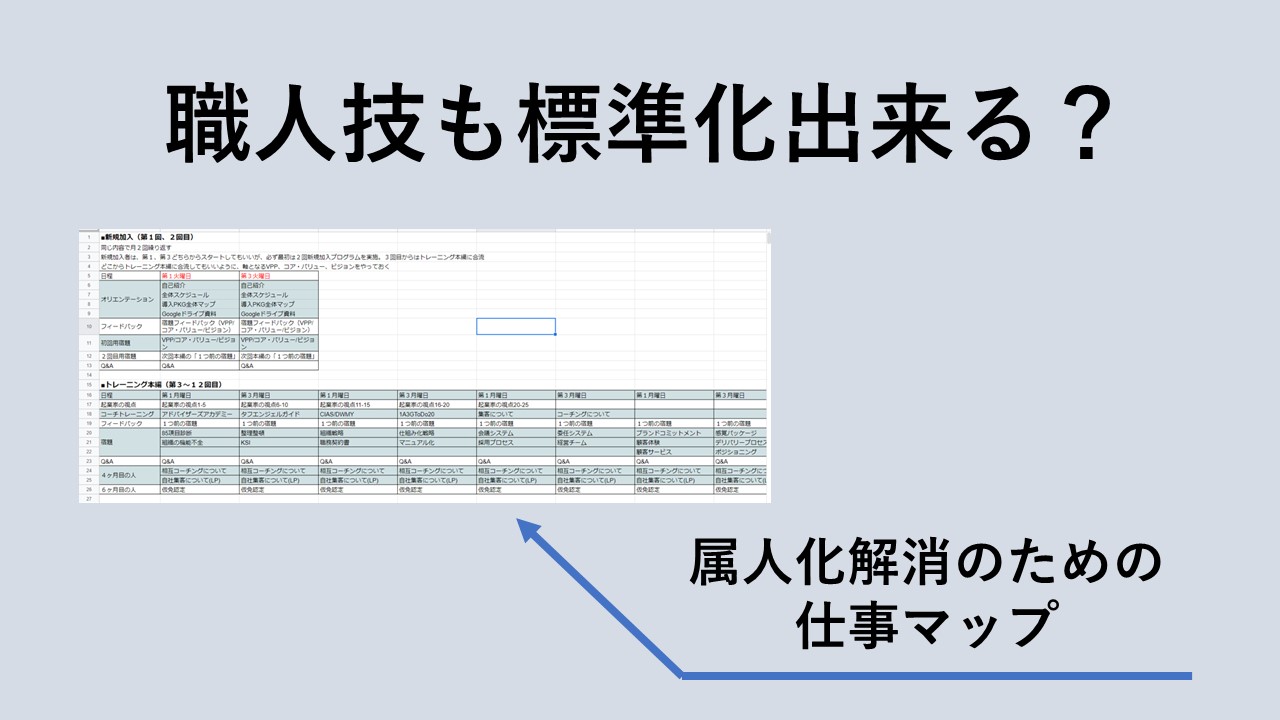

たとえば、先にあげた私たちの仕組み経営コーチの場合にも、トレーニング制度を設け、属人化によるリスクを減らす取り組みをしています。

品質管理の仕組み(基準の設定)

品質管理の仕組みを取り入れることも属人性を解消する一つの方法です。品質管理は業態や業種によってやり方が変わってくると思います。

製造業などの場合には、顧客に成果物を提供する前に品質管理を行うことができます。一方の中小企業の大半を占めるサービス業の場合、サービスの生産と納品が同時に行われます。そのため、納品時に上司が仕上がりを確認できる仕組みが必要になってきます。

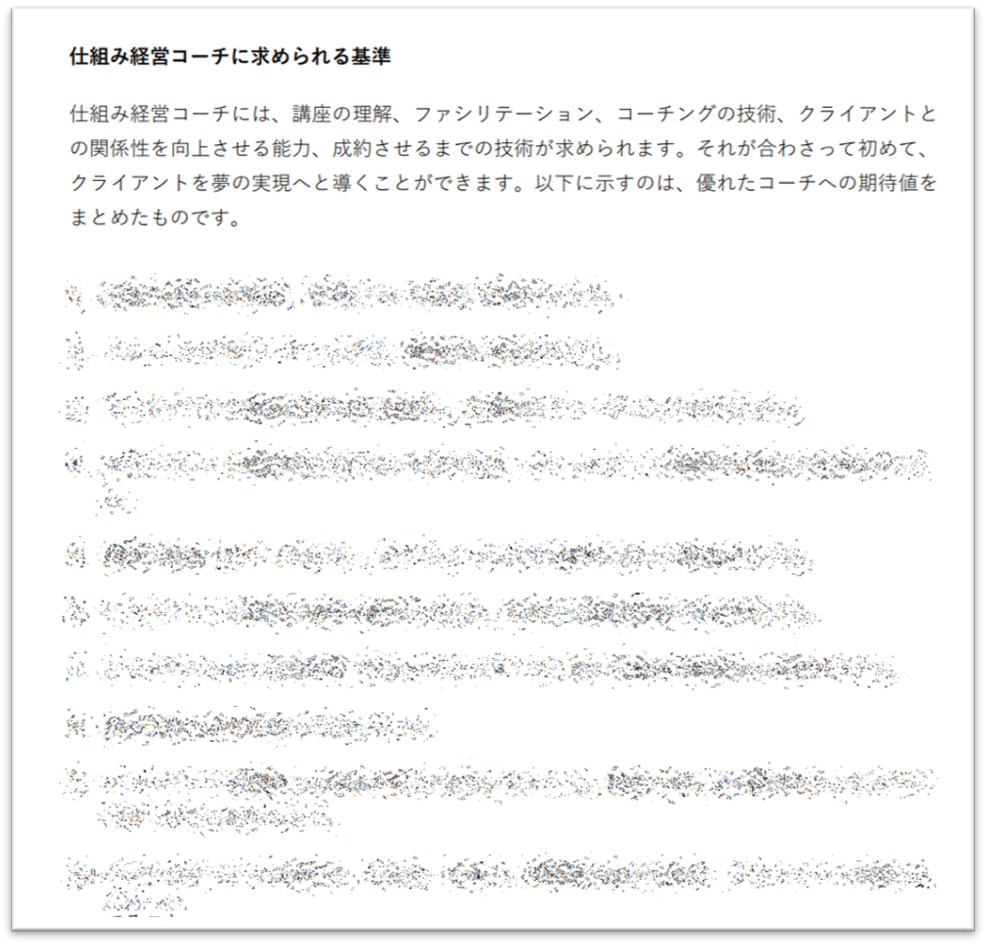

私たちの仕組み経営コーチの場合には、トレーニングを受けてすぐに独り立ちするわけではなく最初は既存コーチのサポート付きでセッションを行うようにしています。

下限をコントロールする

もう一つ大切なのは、仕事の基準の下限をコントロールする、ということです。つまり、

「ここさえ守っていればあとは自由にやっていいよ」

言い方を逆にすれば、

「自由にやっていいけど、これは守ってね」

という基準を決め、それを守っているかを管理することです。

たとえば、私たちが提供している「仕組み経営コーチ制度」があります。これは社長向けのコーチになるための制度なのですが、非常に専門性が高い仕事であり、属人化しやすいと言えます。

たとえば、社長にコーチングする際の一言一句をステップバイステップの手順書にすることはもちろんできません。なので、ある程度の属人性が入ることは避けられないのです。とはいえ、各人の自由にさせてはブランドを維持することができません。そこで以下のようにコーチとして働く際の最低限の基準というものを設けています。

ビジョンや価値観、ブランド等、大きな枠組みを共有する

スペシャリストやクリエイティブの人は、自分なりの仕事のやり方を持っているのが普通です。特に中途採用の場合には、その傾向が強くなります。ただ、その場合においても、自社のビジョンや価値観、ブランド等に沿った形で仕事をしてもらわなければ困ります。

ですから

- 自社が目指す会社の姿はどのようなものなのか?

- 大切にしている価値観は何なのか?

- 顧客に届けたい約束(ブランド)は何なのか?

等を共有します。逆に、これが共有できない人はいくらスキルが高い人でも採用はしないほうが得策です。

彼らを縛り付けるのではなく、彼らの仕事を支援するインフラを提供する

最後に、これは考え方の問題ですが、属人化を解消するために標準化する際に、働いている人達の行動を縛り付けるのではなく、いかに彼らの仕事を支援できるか?という観点で取り組むことが大切です。

海外のデータで、都市は人口が増えれば増えるほど一人当たりの生産性は上がるが、組織は人が増えれば増えるほど一人当たりの生産性が下がる、というものがあります。では、都市と組織では何が違うのかというと、都市は人口が増えると人々の生活を支えるためのインフラを提供しようとするのに対し、組織では人が増えるほど人々を縛り付けるためのルールを増やし、官僚的になることです。

新しいタイプの組織では、都市型を目指し、人々の能力を解放するようなインフラを提供することに努めています。

仕事の属人性の解消&排除に取り組むのは早ければ早いほど良い

以上、仕事の属人性の解消&排除のヒントをいくつかご紹介してきました。

最後に付け加えておくと、仕事の属人性の解消&排除のための取り組みは、早ければ早いほど良いです。なぜかというと、属人化された仕事をそのままにしておくと、仕事を属人的に行うのが社内的に当たり前の文化になってしまうのです。そのような文化が染みついてしまうと、変革は大変です。ここに述べたマニュアル作りにしろ、トレーニングの仕組みにしろ、属人的に仕事をしている古参社員の協力が得にくくなります。

たとえば、MUJIGRAMというマニュアル(業務基準書)で有名な無印良品は、もともと”先輩の背中を見て仕事を覚える”という属人的な文化が社内を占めていました。そこからマニュアルをベースに標準化された仕事を行うようになるまで何年もかかったのです。無印良品の場合、トップの強力なリーダーシップがあったからできたものの、普通の会社ではなかなかその変革は難しいでしょう。

そのため、可能な限り会社の規模が小さいときから、会社の歴史が浅いときから、属人性のある仕事のやり方を排除していなかければならないのです。

仕組み経営では、属人性の解消&排除し、標準化、マニュアル化までを一貫してご支援しています。詳しくは以下から仕組み化ガイドブックをご覧ください。